-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৬ | অক্টোবর ২০২৪ | বিবিধ

Share -

জলের মতো ঘুরে ঘুরে : শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ধরতে পারলে আলো, না পারলে ঘনান্ধকার আমি তাঁকে জানতাম শুধু নামে। পরে জেনেছি নামে তাঁকে প্রায় গোটা বাংলার লোকে চেনে। শুনেছি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একদিন খালাসিটোলা ফেরত বলেছিলেন, তুমি নিজের প্রজন্মে সবার আগে কবিতা লিখতে শুরু করেছ। ১৯৬৮-তেই ‘কলকাতা’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর কবিতা ছাপা হচ্ছে। তখন তিনি সদ্য আঠেরো। কলকাতার কলেজে প্রথম দিন ক্লাস করতে এসে না কি পাতিরামের দোকানে দেখেন ‘কলকাতা’ পত্রিকায় ব্যাক-কভারে চারজন কবির মধ্যে তাঁর নাম ছাপা। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম কথা হয় টেলিফোনে। তখন সবে আমাদের একখানি মোবাইল ফোন হয়েছে। আমাদের সদ্যোজাত কন্যার কারণে সেটি তার মাতৃদেবীর সঙ্গে থাকে। ভাগ্যিস সেদিন আমার স্ত্রীর কলেজ ছিল না, নইলে মোবাইলটা আমার কাছে থাকত না, কবির সঙ্গে আমার আলাপটাও সেদিন হতে পারত না। সেটা ২০০৯, সবে আমাদের ‘কোমল গান্ধারে’র প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ উনি ফোন করে জানতে চাইলেন আমাদের পত্রিকার আর কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট আছে কি না। নিজের পরিচয় দিলেন ‘উলুখড়’ পত্রিকার সম্পাদক বলে। আমি তখন সবে স্কুলে পৌঁছেছি, ফার্স্ট পিরিয়ড থাকে ক্লাস টুয়েলভে, ফলে বেশ তাড়া। এদিকে খানিক বাদে তিনি ফের ফোন করে নিজের আরেকটা নম্বরও দিয়ে রাখলেন। তারপর থেকে আমাদের ফোনালাপ থামেনি। গত এক দশকে এমন দিন কমই কেটেছে যখন আমরা কথা বলিনি। আমার সামান্য জ্বর শুনে পুরুলিয়ায় কবিতা পড়তে গিয়ে উৎকণ্ঠিত থেকেছেন। প্রস্তাব করেছেন হাওড়া নেমে শিবপুরের বাড়ি না গিয়ে সোজা আমাদের বাঘযতীন কলোনির বাড়িতে আসার। জোর করে তাঁকে নিরস্ত করতে হয়েছে। রবীন্দ্রসদন চত্বরে তাঁর পরিচিত কেউ যখন আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে জানতে চেয়েছেন, ‘মেয়ে ?’, তিনি শুধু হেসেছেন। আমার স্ত্রীও আপত্তি করেননি। আমি তার পাশে মাইল মাইল হেঁটে বেড়িয়েছি এই শহরে, প্রায় ঘাড়ে করে দু-জনে মিলে বৈঠকখানার বসকো থেকে পল্লীশ্রীর বর্ণনা প্রেসে কাগজ দিয়ে এসেছি। বেনেটোলা লেনের ফুটপাথে বসে প্রুফ দেখেছি। তাঁর একটা কবিতা আছে, ‘বালি’। কবিতার বইয়ে ছাপার ভুল কীভাবে যেন থেকেই যায় তাই নিয়ে কবিতা। আমি সে-কবিতাকে ভুল প্রমাণ করেছি। তাঁর শেষ তিনখানা কবিতার বইতে একটাও বানান ভুল থাকতে দিইনি। তিনি বিশ্বাস করেন আমরা যেমন কোনো হারিয়ে যাওয়া বইকে খুঁজি তেমনি সেই বইটাও কোনো অলৌকিক উপায়ে আমাদের দিকে এগোয়। তাঁর জীবনে বারবার না কি এসব ঘটেছে। এই বলতে বলতে তাঁর চোখে আমি সূর্যোদয় দেখেছি বহুবার। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লাফা-যাত্রা’ বইটা নিয়ে তাঁর এই তত্ত্বে আস্থা রেখে আমার মতো অবিশ্বাসী মানুষও লাইব্রেরি হাটকে খুঁজে বের করে এনেছি সে-বই। আমারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভ্রমণসমগ্র’। তাঁর কবিবন্ধু দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর পায়ে না কি ‘দ্রাবিড় চঞ্চলতা’। আমার চেয়ে বেশি কে জানে তা। হাঁটতে হাঁটতে আমি শুধু শুনে গেছি ষাটের কবিদের কথা, ভাস্কর চক্রবর্তী-সুব্রত চক্রবর্তী-শামসের আনোয়ার-মানিক চক্রবর্তীদের কথা, বুদ্ধদেব দশগুপ্তের কথা। মণীন্দ্র গুপ্তর কথা। মণীন্দ্রবাবু কোন প্রেসে ‘চাঁদের ওপিঠে’র মলাট ছেপেছিলেন তা তিনি ছাড়া এখন বোধহয় আমি কেবল জানি। অমি প্রেসের কথা আজ কেউ মনে রাখে কি? লিটল ম্যাগাজিনের মানুষেরাও আজকাল অনেকে সরাসরি প্রেসে না গিয়ে কাউকে ছাপার দায়িত্ব দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেন। প্রেস চেনেন না। আমরা কি খেয়াল করি আমাদের চেনা পত্রিকাগুলো কোন প্রেসে ছাপা হচ্ছে? ‘মুদ্রাকর’ কোথায় জিজ্ঞেস করলে কলেজ স্ট্রিটে প্রতিদিন আসা ক-টা মানুষই বা আজ আর বলতে পারবেন?

উনিশশো সত্তরের আশপাশ থেকে তাঁর বাড়িতে ঢোকা কোনো এক টুকরো ছাপা কাগজও তিনি ফেলেননি। বলা ভালো বুকে করে রেখেছেন। পুরোনো বই খুঁজে-ফেরেন বলে তাঁকে নিয়ে গেছি সোনারপুর বইমেলায়, যেখানে অনেক পুরোনো পুস্তক বিক্রেতা স্টল নিয়ে বসেন। তাঁদের কাউকে কাউকে আমি নামেও চিনি। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখলাম সেদিন আমার চেনা বিক্রেতারা আমাকে আর যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। যত গল্প তাঁরই সঙ্গে। এবং তাঁর সেই জহুরি চোখ ঠিক খুঁজে বের করে ফেলল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের কপি, যার গায়ে শ্যামলের সই আর সে-বইটা শ্যামল উপহার দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে, লেখা ছিল ‘প্রিয় ইতুনকে’। এইভাবে তাঁর সঙ্গে টইটই করে আমি জেনেছি লোডশেডিংয়ের জন্য কেমন দাঁড়িয়েছিলেন কমলকুমার মজুমদারের বাড়ির বাইরে আর কমলকুমার সেটা শুনে বলে দিয়েছিলেন এরপর আর এমন না করতে। তারপর এঁকে দিয়েছিলেন ‘উলুখড়ে’র শিরোনাম। বউবাজারের কোথায় দেখা হয়েছিল গণেশ পাইনের সঙ্গে আর তিনি মলাট আঁকাতে কোন ফার্নিচারের দোকানের ভেতরের ঘরে শৈবাল ঘোষের স্টুডিয়োতে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। আর একবার কীভাবে গণেশ পাইন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে ধর্মতলা থেকে দু-মুখো ট্রামে চড়ে টানা দু-বার শিবপুর ট্রাম ডিপো গিয়েছিলেন। কারণ গণেশ পাইন সেদিন সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছিলেন। এভাবেই জীবনকে বাঁধেন তিনি। তাঁর ভাষায় ‘যোগাযোগ’। কবিতায় তিনি সেটাই চান। গদ্যে সে-যোগাযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কিন্তু কবিতায় তা পরোক্ষ। পরোক্ষ কেননা, যে-কোনো কবিতারই দুটি স্তর থাকতে পারে। যা বলা হল, আর যার ইঙ্গিত দেওয়া হল। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, যতক্ষণ না কবিতার গদ্যবীজটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতাটি তাঁর কাছে অধরা হয়ে থাকে। তিনি বিশ্বাস করেন সব কবিতারই অন্তঃস্থলে থাকে এক গদ্যবীজ যাকে আড়ালে রাখার চেষ্টা হয়। এই গদ্যবীজটিকেই তিনি মনে করেন উৎস বা প্রেরণা।

কিন্তু নিজের প্রজন্মে সবার আগে শুরু করা কবি, যিনি কলকাতা পত্রিকার, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭১ সংখ্যায় ‘চুম্বনের চেয়েও উষ্ণ মৃত্যুর ঠোঁটের অপর শুকনো দুধের সর’ কবিতায় লেখেন :

‘কেবলই পরাজিত হতে হতে নিজস্ব টেবিলের কাছে এই

ফিরে এসেছি, দ্যাখো,

প্রত্যাবর্তনের আনন্দ নেই আমার, দুঃখের অতল গভীরতা

তন্ময় স্মৃতির কাছে শুধুই কর্তব্যচ্যুতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অপরাধে

টেবিলের ওপর অপমানিত মাথা রেখে এখন যথার্থ অর্থে সঙ্গীবিহীন—

নিঃসঙ্গতার প্রতিশোধে আমার বজ্রের কঠোরতার কাছে শিক্ষা

নিতে ইচ্ছে করে,

তবু নিস্তরঙ্গ থেকে যাই, কেননা কারুর কাছেই কোনো

কথা রাখিনি আমি, …’

‘খুঁজে বেড়াই মেঘ ও রৌদ্রে, খুঁজে বেড়াই প্রেম ও ঘৃণায়।

বধির দরজার বাইরে হাত-পা ছুঁড়ি, চিৎকার করি—

জাগে না কিছুই।

শুধু খোলা বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে আসে উন্মাদিনীর হাসি।’আসলে সময় সংখ্যা মাত্র। পঁচিশ বছরটা শুধু সংখ্যা। কবিতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ যে কাটেনি। আমরা কেবল খেয়াল করছিলাম না হাওড়ার শিবপুরের ৫৩/১১ ধর্মতলা লেনের বাড়িতে প্রতি রাতে তিনি পায়চারি করেছেন এ-ঘর ও-ঘর, স্বস্তিতে জীবন কাটাননি। সময় নিচ্ছিলেন ফিরে আসার। তাঁর কবিতায় কী পাই আমি ? সেকথা লিখেছিলাম তাঁর চার নম্বর বইয়ের ব্লার্বে—

‘কবিতা যখন হাত রাখে কাঁধে, মুখোমুখি বসে থাকে টেবিলের ওপারে, তখন রচিত হয় আশ্চর্য সব মুহূর্ত। চালচিত্র উদ্ভাসিত হয় অপার্থিব রঙে। সে-বৃত্তান্তে সাঁকো নাড়ানো পাগলটির মতোই জরুরি হয় মেট্রো স্টেশনে একঝলক দেখা মেয়েটির মুখ। উদ্দাম একুশের স্মৃতিই হোক বা পাড়ার একরত্তি মেয়ের প্রাত্যহিক রেওয়াজের সুর— শুদ্ধ স্বর বয়ে যায়, ঘুরে ঘুরে কথা বলে। মুখের রেখায় খেলে যায় অন্ধকার ও আলো। হাতের মুঠো খুলে চলে যাওয়ামানুষের দিকে যেমন, তেমনই জীবিতের দুনিয়ায় প্রতিদিন আবেগকে মরতে দেখা খানিক বিষণ্ণই করে। টেলিভিশনের পর্দার ভেতর-বাইরে একাকার হয়ে যায় অবধারিত দিনযাপনে। শুধু দিন নয়, এ বস্তুত অক্ষর যাপন।’

তাই যেকোনো লেখা, যে কোনো ছবি, সিনেমা বা থিয়েটার কতটা ভালো তাঁর কাছে সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ না। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি ঠিক দেখেন না ওসব। সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে মাথার ভেতর লিখে চলেন নিজের লেখা। নইলে এত নরম হয় কী করে তাঁর শব্দ, এত অভিমান কোথা থেকে জমান এই সুসামাজিক, কোথা থেকে আসে মৃত্যুচেতনা, অবরোধ? কীভাবে তিনি লেখেন :‘পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে ভোর এল।

এবার আসবে জমাদার। সব ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে।

উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছে না।

হাত বাড়িয়ে দেখি তুমি নেই, কখন উঠে গেছ।

তোমার জায়গাটা এখনও গরম।

তোমার ছেড়ে যাওয়া শাড়ি এখনও আলনায়।

পেজমার্ক দেওয়া বই খাটের পাশের টেবিলে,

আধগ্লাস জল এখনও…

কখন উঠে গেছ আমি কি জানি?’আমি যতবার এই কবিতাটার মুখোমুখি হই মনে হয় দাঁড়িয়ে আছি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বা অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে। সামনে কোনো ইম্প্রেশনিস্টের পর পর ছবি ঝোলানো। এসব কথা তাঁকে বললে তিনি লাজুক হেসে সঙ্গে সঙ্গে কথা পালটে বলবেন বীরভূম কিংবা বাঁকুড়া থেকে বেরুনো নতুন কোনো লিটল ম্যাগাজিনের কথা, সৌরভ কেমন আঁকছে, গৌরবের নতুন বইটা কত সুন্দর হল, আমি কেন রোজ লিখছি না এসব কথা। প্রণবেন্দুবাবু তাঁকে বলেছিলেন রোজ লেখার কথা। আমরা ফোনে ফোনে এভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেব। পরিকল্পনা করব একবার শিবপুর গঙ্গার ঘাটে কিংবা বহড়ুতে রাজীবের বাড়ি যাবার, অজন্তা-ইলোরা যেতে আর দেরি করলে সব সাফ হয়ে যাবে, একবার কোনার্কে সূর্য মন্দিরও যাওয়ায় ইচ্ছে আমাদের একসঙ্গে। সকাল-দুপুর-সন্ধে তিন রকম না কি দেখতে লাগে মন্দিরটাকে। তিনি কবিতা লিখলে ভোরবেলা প্রথম শোনাবেন আমাকে। আমি কিছু লিখে ফেললে শোনাবই তাঁকে। প্রয়োজনে ঘরের কোণে চলে গিয়ে আমরা আড়াল খুঁজে নেব লেখা শোনার জন্য। আবার ভাস্কর চক্রবর্তীকে নিয়ে বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে বলার কথা যখন আমার, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না কী বলি, তিনি সটান হাজির করলেন ভাস্করের ‘কারুবাসনা’ বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে। ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে বরানগরের গঙ্গার পাড়ে যাবার সময় রামকৃষ্ণ মঠের উলটো দিকের তেলচিটে দোকান থেকে সিঙাড়া কিনে খেলাম। আর গঙ্গার ঘাটে অদ্ভুতভাবে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে বলতে আমার মাথায় খেলে যাবে পরদিনের বক্তৃতার আইডিয়া। প্রণবেন্দুবাবুর ‘গদ্যসমগ্রে’র ভূমিকা লিখতে পারছি না বলে পৃথ্বী যখন ‘আর চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র’ বলে ভয় দেখাচ্ছে, তখন আমি তাঁর কথাতেই ৩নং নর্থ রোডের সামনে দিয়ে সন্ধেবেলা হেঁটে এসে লিখে ফেলব সে-ভূমিকা।

আমি তাঁর ছেলের চেয়ে এক বছরের বড়ো। কিন্তু তিনি আমার বন্ধু। আমি তো নিজের বাবাকেও বন্ধুই মনে করে এসেছি চিরকাল।

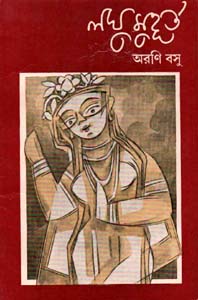

শিরোনামের পঙ্ক্তি এবং প্রতিটি কবিতাই অরণি বসুর লেখা।

অলংকরণ (Artwork) : ছবিঃ সম্বিত বসু - ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us