-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

ওয়াজিদ আলি শাহ : জীবন ও সময় : সৃজা মণ্ডল

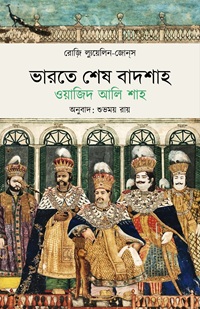

ভারতে শেষ বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ — রোজি ল্যুয়েলিন-জোন্স; অনুবাদ— শুভময় রায়; প্রচ্ছদ— রব পিনি; প্রকাশক- পরবাস, নিউ জার্সি; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০২৩; ISBN: 978-1-946582-44-7

ভারতে শেষ বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ — রোজি ল্যুয়েলিন-জোন্স; অনুবাদ— শুভময় রায়; প্রচ্ছদ— রব পিনি; প্রকাশক- পরবাস, নিউ জার্সি; প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০২৩; ISBN: 978-1-946582-44-7

ওয়াজিদ আলি শাহ-এর কথা শুনলেই আমার প্রথম মনে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ চলচ্চিত্রের কথা। সত্যজিৎ রায়ের অতীত-আগ্রহের শিকড় ভারতেই প্রোথিত। তিনি দু’টি স্থান নিয়ে বিশেষ আগ্রহী: লখনউ ও কলকাতা। সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের জীবনে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান এবং উত্তর-উপনিবেশ কালে ভারতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের আগমন, দুই-ই দেখেছেন। লখনউ, যে শহরকে তিনি ছোটবেলা থেকে দেখেছেন বহু বার; ঐতিহাসিক নিদর্শনের লখনউ, বিশেষত ইমামবাড়া, রেসিডেন্সি, ভুলভুলাইয়া সত্যজিতের স্মৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আর তাই ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় তুলে ধরেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে নবাবী লখনউয়ের এক নিখুঁত সমাজচিত্র। ই এস হারকোর্ট এবং ফকির হুসেন অনূদিত ‘Lucknow: The Last Phase of an Oriental Culture’ বইটি থেকে পরিচালক সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছিলেন এই চলচ্চিত্র। এই বইটি আসলে উর্দু প্রাবন্ধিক-ইতিহাসবিদ আব্দুল হালিম শরর রচিত ‘গুজস্তা লখনউ’-এর ইংরেজি অনুবাদ। বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ।ওয়াজিদ আলি শাহ— এক বহুবর্ণিল চরিত্রের এক বাদশাহ, লখনউয়ের নির্বাসিত নবাব, যিনি অবিভক্ত বঙ্গের কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে যাপন করেছিলেন জীবনের শেষ তিরিশ বছর। আব্দুল হালিম শরর-এর পরবর্তী সময়ে যে ইতিহাসবিদরা ওয়াজিদ আলি শাহ-এর জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম রোজি ল্যুয়েলিন-জোন্স। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রোজি ল্যুয়েলিন-জোন্স তাঁর ‘The Last King in India: Wajid Ali Shah’ বইয়ে মেটিয়াবুরুজের ওয়াজিদ আলিকে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সরকারি সূত্র থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই বইতে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেগমদের সঙ্গে ওয়াজিদের সম্পর্কের বিষয়টি। রোজি সম্প্রতি কলকাতায় সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বাংলা তিনি পড়তে পারেন না। তবে উর্দু নিয়েই স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করার ফলে ওই ভাষার অনেক সূত্র তিনি কাজে লাগিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই এই বইটিতে লেখিকা আটটি অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ-এর নয় বছরের শাসন, পঁচিশ মাস ফোর্ট উইলিয়ামের কারাগারের বন্দী জীবন ওবং জীবনের শেষ তিরিশ বছর লখনউর আদলে গড়ে তোলা কলকাতার মেটিয়াবুরুজের মুকুটহীন বাদশাহ-এর বেহিসেবি জীবনযাপন।

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় জমিদার বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা নিজেদের রাজা ঘোষণা করে শাসন চালাতে থাকেন। বুরহান-উল-মুল্ক বা সাদাত খানের নেতৃত্বে অযোধ্যা স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭২২ সালে। সাদাত খানের-ই ষষ্ঠ প্রজন্মের উত্তরসূরি বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ। ১৮২২ সালে লখনউতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা বাদশাহ আমজাদ আলির মৃত্যুর পর মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ওয়াজিদ আলি শাহ বাদশাহ হিসেবে অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যখন দেশে অরাজকতা চলছে তখন তার মধ্যে অবধ ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী রাজ্য। অবধের ভৌগোলিক অবস্থান ব্রিটিশদের জন্য ছিল উপযোগী। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন নির্বিচারে আরও বেশি অঞ্চলকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চাইছে, সেই সময় একদিকে দিল্লী অন্যদিকে বাংলা, তার মাঝখানে অবধ রাজ্য কোম্পানির প্রশাসনের জন্য বড়ো একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোম্পানি চাইছিল অবধকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসতে এবং ১৮৫০-এর দশকে পৌঁছে তারা মনে করল, অবধ অধিগ্রহণ করার জন্য এখন উপযুক্ত সময়।

তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি আউটরামকে লখনউ পাঠালেন কোম্পানির পরিকল্পিত চুক্তি নিয়ে। সে চুক্তিতে লেখা ছিল বাদশাহ অবধের রাজস্বের উপর তাঁর অধিকার ছেড়ে দিচ্ছেন। আর এখন থেকে ‘অবধ অঞ্চলের নাগরিক এবং সামরিক প্রশাসনের একমাত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার চিরকালের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভোগ করবে’। বাদশাহ যদি সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন তাহলেও আউটরাম প্রশাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা পেনশনের প্রস্তাব দেওয়া হয় বাদশাহকে। সমস্ত ক্ষোভ আর অভিমান নিয়ে বাদশাহ বলেছিলেন, ‘সমকক্ষদের মধ্যেই চুক্তির প্রয়োজন হয়; এখন আমি কে যে ব্রিটিশ সরকারকে আমার সঙ্গে চুক্তি করতে হচ্ছে?... তাঁর সম্মান, তাঁর রাজ্য চলে গেছে। ব্রিটিশদের পেনশন তিনি চান না’। গভীর অভিমানে বিনা প্রতিবাদে ‘সমর্পণের চিহ্ন হিসেবে সজল নেত্রে তাঁর পাগড়ি খুলে আউটরামের হাতে দিলেন’। ওয়াজিদ আলি অযোধ্যা হারালেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। সেদিন দুপুর বেলায় ঘোষণা করা হয়েছিল অবধ রাজত্ব ব্রিটিশ সরকারকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

সপরিবার, সপারিষদ বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহকে নিয়ে প্রায় হাজার মানুষের কাফিলা লখনউ ছাড়ল সে বছরেরই ১৩ মার্চ। সে সময় রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষকে বিলাপ করতে দেখা যায়। নিজের ঘর ছেড়ে আসার সে দুঃখ ওয়াজিদ আলি প্রকাশ করেন একটি বহুশ্রুত ঠুংরিতেঃ ‘বাবুল মোরা নৈহার ছুটো যায়ে’। ৬ মে বাদশাহ এলেন কলকাতার প্রান্তে- মেটিয়াবুরুজে । বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জ্বলে উঠল মহাবিদ্রোহের আগুন। তখনও কলকাতায় ভালোভাবে থিতু হননি ওয়াজিদ আলি, নিতে রাজি হননি পেনশনও। কারণ লন্ডনে তখন ‘আউধ মিশন’ সক্রিয়, তাঁর হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন মা বেগম আউলিয়া আর তাঁর সহযোগীরা। কোম্পানির সরকার হঠাৎ মেটিয়াবুরুজের অস্থায়ী বাসস্থান থেকে গ্রেফতার করল ওয়াজিদ আলিকে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ একটা তোলা হয়েছিল, কিন্তু তার বিশেষ ভিত্তি ছিল বলে কেউই মনে করেন না। ওয়াজিদ নিজে বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, লখনউয়ে তাঁর বেগম হজরত মহল ছেলে বিরজিস কদরকে নতুন নবাব ঘোষণা করে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিলেও। আসলে যদি বিদ্রোহীরা জোর করে ওয়াজিদকে নেতা হিসাবে তুলে ধরে, হয়তো সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি ফোর্ট উইলিয়ামে গৃহবন্দি করা হয় তাঁকে। কারাগারে বসে ‘হুজন-এ-আখতার’ নামে একটি দীর্ঘ আখ্যানধর্মী কবিতা লেখেন ওয়াজিদ আলি। এই কবিতায় তিনি এমন সব ঘটনা এবং অনুভূতির কথা বলেছেন যা ব্রিটিশদের বিবরণে পাওয়া যায় না। কারাগারে বাদশাহকে থাকতে হল ২৫ মাস, বিদ্রোহ শেষ হওয়ারও আট মাস পর তিনি ছাড়া পান। ওয়াজিদ আলি শাহ কেল্লা ছেড়ে গেলেন ৯ই জুলাই ১৮৫৯, বিকেল ৫.৩০-এ। গাড়িতে তাঁর সঙ্গী হারবার্ট। গার্ডেন রিচে প্রবেশ করার সময় ‘বাদশাহের লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাতে চলে এসেছেন; কেউ ঘোড়ার গাড়িতে অথবা ঘোড়সওয়ার হয়ে, অন্যরা পায়ে হেঁটে। তারা সকলেই উৎসাহভরে বাদশাহকে স্বাগত জানালেন। কেউ ঘোড়ার গাড়ির দরজা ধরে ঝুলে পড়লেন; কেউ বা গাড়ির পাশে পাশে ছুটলেন যাতে বাদশাহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে পারেন। সকলে ভিড় করে এলেন বাড়ির দরজায়’। এই সময় থেকেই মেটিয়াবুরুজের নবাবির সূচনা।

শ্রীপান্থ-এর ‘মেটিয়াবুরুজের নবাব’ (১৯৯০) বইয়ের ভূমিকায় পাওয়া যায়, ‘জানা ছিল না ইংরেজের দেওয়া মাসোহারা-নির্ভর রাজ্যহারা এই নবাব শহরের উপান্তে গড়ে তুলেছিলেন দ্বিতীয় এক লক্ষ্মৌ। অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্মৌর সঙ্গে অবশ্য তুলনা চলে না তার, কিন্তু এখানেও সেই রাজকীয় জৌলুস আর বিলাস। প্রাসাদ, বাগবাগিচা, চিড়িয়াখানা।’ আর হুতোম লিখছেন ‘লক্ষ্ণৌর বাদশা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় শহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো।’ বাদশাহ মেনে নিয়েছেন পেনশন। ফেরত পেয়েছেন রাজকীয় গয়না, মণিমুক্তোও। তাই দিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করলেন। ‘গার্ডেন রিচ-এ’ অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে সেই ইতিহাস। ‘মেটিয়াবুরুজে যেন লক্ষ্মৌর সূর্যাস্তের আভা’— ওয়াজিদ আলি যত দিন জীবিত ছিলেন, মেটিয়াবুরুজে টিকে ছিল মুঘল দরবারি সংস্কৃতির শেষ ছায়া। যে ছায়া এই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র দিল্লি থেকে বিদায় নিয়েছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অনেক আগেই। আসলে মেটিয়াবুরুজের চার দেওয়ালে ঘেরা জগৎ ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমী কেতার প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল না। তাঁর আমলে লখনউয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ, উপকথা, লোকগাথার বিশেষ প্রভাব। কলকাতার আরও এক ঐতিহ্যের সূচনা মেটিয়াবুরুজে— চিড়িয়াখানা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখিরা ওয়াজিদ আলি শাহের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আলিপুর চিড়িয়াখানার জন্ম ১৮৭৬-এ, তার অনেক আগেই নিজস্ব বিশাল চিড়িয়াখানা তৈরি করেন ওয়াজিদ আলি। সেখানে জীবজন্তুর সংখ্যা ও বৈচিত্র ছিল ঈর্ষণীয়। ‘চিড়িয়াখানা’ অধ্যায়টি পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে কোম্পানির শাসনকর্তাদের অভিযোগের অনেকগুলি কারণ ছিল। তার প্রথম কারণ ছিল বাদশাহের রমণীবিলাস। সারা জীবনে ওয়াজিদ আলির স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩৭৫ জন। এছাড়া তাঁর নাচ-গানে অতিরিক্ত আসক্তিই ব্রিটিশের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল। অথচ কেউ কেউ তাঁকে হিন্দুস্তানি থিয়েটারের প্রথম নাট্যকার বলে বর্ণনা করেছেন। তখনও তিনি নবাব হননি, ১৮৪৩ সালে ভাই সিকন্দর হাসমতের সম্মানে এক জলসার আয়োজন করেন ওয়াজিদ আলি। সেখানে নিজের লেখা নাটক ‘রাধা কানহাইয়া কা কিস্সা’ মঞ্চস্থ করেন। এই কিস্সাকেই বলা যায় প্রথম আধুনিক উর্দু নাটক। যমুনাতীরে পূর্ণিমা রাতে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা নবাবের চিরকালীন অনুপ্রেরণা ছিল। কৃষ্ণের রাসলীলা থেকেই লখনউয়ে ‘রহস’-এর সৃষ্টি। ‘রহস’ নাটক হল নৃত্যনাট্য, যেখানে নির্দিষ্ট গল্প থাকত। ওয়াজিদ আলির ‘রহস’ বস্তুত অপেরা, যেখানে তিনি ব্রজ অঞ্চলে কৃষ্ণের জীবন নিয়ে প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে নিজস্ব কত্থকের কম্পোজিশন মিলিয়েছিলেন। লখনউয়ে নবাবির সময় ওয়াজিদ আলি মোট চারটি জলসার আয়োজন করেন, আর মেটিয়াবুরুজে ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে অন্তত ২৩টি। ১৮৬১ থেকে মেটিয়াবুরুজে নিয়মিত ‘রাধা কানহাইয়া কা কিস্সা’ মঞ্চস্থ হয়েছে, তখন তা আরও পরিণত।

কত্থক নাচের সংস্কৃতিকে ওয়াজিদ আলি যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, কলকাতায় সেই লখনউ ঘরানাকে রসিক মহলে আদৃত করে তোলার পিছনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নেই। ওয়াজিদ নিজে মহারাজ ঠাকুর প্রসাদের কাছে কত্থক শেখেন। ১৮৭৫-এ তিনি ‘মুসাম্মি বা বানি’ নামে কত্থক নিয়ে একটি সচিত্র বই লেখেন যা মেটিয়াবুরুজে লিথোগ্রাফ করে ছাপা হয়। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত রূপ দু’টিই আছে। বইয়ে ওয়াজিদ লিখেছেন, তাঁর সময়ে লখনউয়ে কত্থক শুধু হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, মুসলিম শিল্পীরা একে গ্রহণ করে আরও পরিণত করেন। কলকাতায় তিনি লখনউয়ের অনেক শিল্পীকেই ডেকে নিয়েছিলেন। লখনউ ঘরানার কত্থকশিল্পীরা ওয়াজিদের সূত্রেই কলকাতায় সমাদৃত হন।

এছাড়াও সংগীতবেত্তা রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যদুভট্ট, অঘোরনাথ চক্রবর্তী মেটিয়াবুরুজ যেতেন লখনউ ঠুমরির টানে। ওয়াজিদ আলির দাক্ষিণ্যে মেটিয়াবুরুজ হয়ে উঠেছিল ধ্রুপদী কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। লখনউয়ে ওয়াজিদ আলির দরবারেই ঠুমরি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছোয়। আর মেটিয়াবুরুজ থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার বুকে। নবাব নিজেও অনেক গান লিখেছিলেন। এমনকি দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বাঙালীর গান’-এও (১৯০৬) ওয়াজিদ আলির লেখা তিনটি গান ঠাঁই পেয়েছে, সবচেয়ে জনপ্রিয় ‘যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী’।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ চলে গেলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। ব্রিটিশ শাসিত আধুনিকমনস্ক ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতের অদৃশ্য যোগসূত্রও যেন ছিঁড়ে গেল এই মৃত্যুতে। ওয়াজিদ আলি শাহ ব্রিটিশদের বিভিন্ন জটিল স্বার্থের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর জন্মই হয়েছিল এমন এক প্রতিকূল সময়ে, সে ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। ইংরেজ তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু জীবনের রস উপভোগ থামিয়ে দিতে পারেনি। চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর জীবনচর্যায় কোনও তালভঙ্গ হতে দেননি। ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি।

ওয়াজিদ আলি শাহকে নিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় যতগুলি গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ২০১৪ সালে প্রকাশিত রোজি ল্যুয়েলিন জোন্স-এর ‘The Last King in India: Wajed Ali Shah’ বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখিকা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং প্রজাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। রাজস্ব অধিগ্রহণজনিত বাদশাহের মানসিক আঘাত, তাঁর অনিয়ন্ত্রিত বেহিসেবি জীবনযাপন, তাঁর পুত্রদের হতাশা এবং তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের ভাঙন — এই সবকিছুর মধ্যে বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ-র জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে এই বইতে।

ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে, প্রচলিত সংরক্ষণব্যবস্থার যা পরিসর, তা হারিয়ে যাওয়া এবং মুছে যাওয়া ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা। ওয়াজিদ আলির জীবনচর্যার উদ্ধার কোনও অস্তমিত রাজমহিমার গুণকীর্তন নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শিকড়সন্ধান। শুধু স্বপ্নবিলাস নয়, এক অন্য জাগরণ। নবজাগরণের কলকাতায় অন্তঃসলিলা সেই জাগরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরালেন রোজি ল্যুয়েলিন জোন্স। সেই ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনার জন্য, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য লেখক-প্রকাশক উভয়কেই সাধুবাদ দেবে সমসময়। ইংরেজি ভাষায় বইটি প্রকাশিত হলেও অনেক বাঙালি পাঠকের কাছে অধরা ছিল এই ইতিহাস। শুভময় রায়ের প্রাঞ্জল অনুবাদ সেই অভাব পূরণ করেছে। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও ইতিহাস গবেষকরা। রব পিনির প্রচ্ছদে ধরা আছে চার পুত্র সহ বাদশাহ আমজাদ আলি শাহ-এর চিত্র— যা পাঠককে এক নিমেষে পৌঁছে দেয় বাদশাহ আমলের ইতিহাসের কাছে। ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রকাশক ‘পরবাস’-এর পুরো পরিবারের যারা অতি যত্ন ও নিষ্ঠায় এই মূল্যবান বইটিকে বাঙালি পাঠকের কাছে নিয়ে এসেছেন। হারানো মানুষ আর হারানো সময়ের আলো-ছায়ার কোলাজ এই বই। পাঠককে ঘিরে থাকে সেই সময়ের রূপ-রস-গন্ধ, বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ফেলে আসা সময়ের রোদ-বৃষ্টি-আলো হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে থাকে।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us