-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

‘অশ্রুধারাবতী’—- অমোচনীয় বেদনার দিনলিপি : পাপিয়া ভট্টাচার্য

“পাখির কোনো পাসপোর্ট লাগে না।

শুকনো পাতা সেও অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে —

শুধু মানুষকেই সীমান্ত মেনে চলতে হয়।

কাঁটাতারের দুপাশে থমকে দাঁড়ায়,

স্মৃতি, হাতছানি আর চোখের জল।”

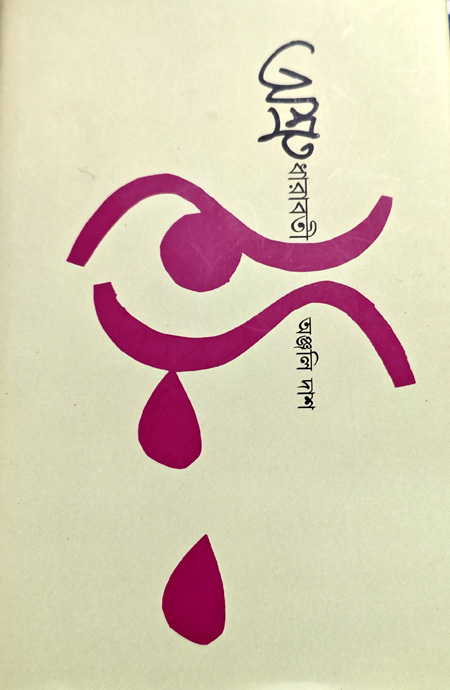

(বর্ডার – কবি-অরণি বসু) অশ্রুধারাবতী — অঞ্জলি দাশ ; প্রচ্ছদ ও অলংকরণ- প্রণবেশ মাইতি; প্রকাশক- ৯ঋকাল বুক্স, হাওড়া ; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৪; ISBN: 978-93-93186-71-3

অশ্রুধারাবতী — অঞ্জলি দাশ ; প্রচ্ছদ ও অলংকরণ- প্রণবেশ মাইতি; প্রকাশক- ৯ঋকাল বুক্স, হাওড়া ; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৪; ISBN: 978-93-93186-71-3

একটি সরলরেখা যখন দুটি দেশ অথবা কয়েককোটি মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তখন শুধুমাত্র একটি দেশ দ্বিখণ্ডিত হয় না, ভাঙে হৃদয়ও। সেই ভগ্ন হৃদয় গলিত নির্যাসে লেখা হয় শোকগাথা, বাটোয়ারার ইতিহাস। রচিত হয় জন্মভূমি থেকে পড়শিমুলুক হয়ে ওঠার এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। বহুচর্চিত ইতিহাসের আড়ালে জন্ম নেয় বেদনার আখ্যান। জীবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে জমে থাকে সময়ের পলল। সেই পলল বুকে নিয়ে বয়ে চলে ‘অশ্রুধারাবতী’। লেখিকা অঞ্জলি দাশ।একটি স্মৃতিকথার শরীর বেড়ে ওঠে শৈশবের নরম রোদ, কৈশোরের রোমাঞ্চ অথবা যৌবনের উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষায়। চাওয়া না চাওয়া, পাওয়া না পাওয়ার হিসেবনিকেশও ধরা থাকে সেখানেই। ‘অশ্রুধারাবতী’ শুধুমাত্র একটি স্মতিকথা নয়, তার শরীর জুড়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প, দেশভাগের অশ্রুসজল ইতিহাস।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া দুটি দেশের এক পারে জন্মভূমি অন্যপারে যাপনভূমি। ধর্মীয় মৌলবাদকে সমর্থন অথবা রাষ্ট্রীয় নির্বাসন। পায়ের নিচে এক টুকরো শক্ত মাটির খোঁজে যাযাবর জীবন যাপন। আজীবন নিঃশব্দে এই বেদনার ধারাপাত ব্যক্ত করে গেছেন যাঁরা, লেখিকা অঞ্জলি দাশ তাঁদেরই একজন।

“এইখানে একটু দাঁড়াই

বয়স্ক স্মৃতির ধূসর মলাট সরিয়ে এক অনাবিল শৈশব অথবা কৈশোর হাত ধরাধরি করে খেলে এক্কাদোক্কা। বইয়ের পাতায় শুকনো ফুল, ভরা নদীতে ডুব সাঁতার — এসব কিছুর সাক্ষী হয়ে বয়ে চলে ভৈরব। খুলনা জেলার মহকুমা শহর বাগেরহাট। তারই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভৈরব নদী। লেখিকার আশৈশবের সই এই নদীটিই যেন ছায়া ফেলে গেছে সমগ্র স্মৃতিচারণায়।

গোল্লাছুটের গর্তে পা পড়েছে, পিছনে ডাকছে কেউ,

একটু ব্যথা, একটি দুটি অশ্রুবিন্দু ছাপিয়ে

উপচে উঠছে আনন্দ ভৈরব… …” (পৃ--২৪)১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানে লেখিকার জন্ম। বাবা কর্মসূত্রে থাকতেন বাগেরহাট। আদি নিবাস সুলতানপুর, যেখানে থাকতেন তাঁর ঠাকুমা। শহর এবং গ্রাম জীবনের নিবিড় সম্পৃক্ততায় সমৃদ্ধ লেখিকার ছোটবেলা। কাঠবাদাম আর কেলিকদমের ডালে হয়তো আজও ধরা আছে সেই স্নেহ-সবুজ ছায়াছবির কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া মুহূর্ত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ধর্মীয় সৌহার্দ্যতায় ছিল না কোনো আড়ষ্টতা। ভোরের আজান, সন্ধের পাঁচালীর সুর কখনও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে দিগন্তরেখায়। আবার কখনও দুর্গাপুজোর ভাসান, ঈদের কোলাকুলি একসাথে অবগাহন করেছে সম্প্রীতির শীতল জলে। পালাপার্বণ বার-ব্রত, পরব এই সমস্ত উপাদান একটি পাত্রে দ্রবীভূত হয়েই যেন সৃষ্টি করেছে এক বিরাট লোকসাংস্কৃতিক ইতিহাস, যার খণ্ডচিত্র কোলাজ হয়ে ধরা দিয়েছে এই স্মৃতিকথায়।

ছোটবেলা থেকে লেখিকার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বাবা, মা, দাদা, ঠাকুমার সান্নিধ্যে। ভালোবাসা এবং প্রশ্রয়ের সহাবস্থানে তাঁর ছেলেবেলার দৌরাত্ম বিস্তৃত ছিল ঠাকুমার বাপের বাড়ি পর্যন্ত। নিবিড় স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে সে কথাও। “দাদুদের একটা পুকুর ছিল, যেটা একটা ছোট নালা দিয়ে জুড়ে দেওয়া ছিল দপার আড়ার সঙ্গে। জোয়ার-ভাটায় জল আসত যেত। এই পুকুরের মধ্যে গোটা দুয়েক ডিঙিনৌকো ডোবানো থাকত। ভাটার সময় পুকুরটার জল নেমে গেলেও ঐ নৌকোর মধ্যে জল জমে থাকত এবং জলের সঙ্গে কিছু মাছও আটকা পড়ত। দুজন দুদিকে গামছা ধরে সেই মাছ ধরাটা ছিল আমাদের বড় আনন্দের। খলসে মাছ, রয়ান মাছ, দু-একটা ডগরা মাছও থাকত। দাদুদের বাঁধা কাজের লোকের একজন ছিল মল্লিকচাঁদ। আমাদের ভয়ে মল্লিকচাঁদ নৌকোর বৈঠা লুকিয়ে রাখত।” (পৃ-৭১)

বাহান্নয় ভাষা আন্দোলন এবং পঁয়ষট্টিতে পাক ভারত যুদ্ধের আবহে দ্রুত বদলাতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া। চেনা পরিবেশ ক্রমশ অচেনা হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-এ দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে যে বিভাজনের বীজ বপন করা হয়েছিল তাই মহীরুহ হয়ে ওঠে পঁয়ষট্টিতে। হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলিতে অসম্পন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের কার্যত দলিত বা অস্পৃশ্য করে রাখার প্রবণতা ভেতরে ভেতরে উগ্র ধর্মীয় ভাবাবেগকেই উসকে দিয়েছিল। শিশুবয়সে দেখা সেই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত বর্তমান সময়েও লেখিকাকে ব্যথিত করে। “শীতকালে মাঝে মধ্যে রাঙাঠাকুমা বারান্দার উনুনে রান্না করতেন। একদিন তেমন রান্নার তোড়জোড় করছেন, রাবির মা এসে বারান্দায় বসল। মাছ কেটে ধুয়ে এনে দিল, তরকারি কেটে দিল। হঠাৎ শুনলাম রাঙাঠাকুমা বললেন, রাবির মা এবার তুই বারান্দা থেকে নাম, আমার ভাত ফুটে উঠেছে। সেও হাসিমুখে নেমে উঠোনে দাঁড়াল। এটাই যেন প্রথা। আসলে দুইপ্রান্তরের মাঝখানে এই যে কাঁটাতার, এটাই বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে দুদিকেই। এখন ভাবি দীর্ঘদিনের এই অবহেলা, অসম্মান, মানবিকতার এই অবমাননা, সময় কতদিন বহন করে? মানুষকে এর মূল্য তো দিতেই হয়।” (পৃ-৭৩)

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মূলত মুসলিম সম্প্রদায় আড়াআড়ি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভারতবিদ্বেষী কট্টরপন্থী মুসলিমদের হিন্দুদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ একেবারেই প্রকাশ্যে চলে আসে ছয়ের দশকের শেষ দিক থেকেই। নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন লেখিকা ও তাঁর পরিবার। “পরিচিতদের মধ্যেও দুটো বিভাজন হয়ে গেছে। একদিকে পাকিস্তানপন্থী মুসলমান, যারা ভারত বিদ্বেষী, হিন্দু বিদ্বেষী। আর অন্যদিকে বাংলাদেশপন্থী স্বাধীনতাকামী মুসলমান যাঁরা নিজেরা বিপন্ন, তবু তাঁরাই তখন হিন্দুদের পরম আত্মীয় ও নির্ভরতা।” (পৃ-১২৪) আটাত্তরে পাকাপাকিভাবে পরিবারের সঙ্গে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন লেখিকা। বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত অঞ্জলি নিজেকে চিরকাল ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প থেকে মুক্তি পায়নি এই উপমহাদেশ।

‘অশ্রুধারাবতী’ স্মৃতিকথাটি মূলত জন্মভূমির প্রতি লেখিকার ভালোবাসা এবং আবেগের শাব্দিক নামান্তর। বেড়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্তের আনন্দ, বিষাদ ছাপিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা। সময় এখানে অবাধ্য শিশুর মতো কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। তারই ভিত্তিতে বইটিকে তিনি মোট ছটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন– মায়াবী কুয়াশা, অস্বস্তির বিস্তার, উপদ্রুত বর্ণমালা, কলেজ বেলা, ইত্যাদি। আবার প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট শিরোনামাঙ্কিত উপবিভাগ।

অঞ্জলি দাশ একাধারে কবি এবং সাহিত্যিক। সমগ্র স্মৃতিকথাটিতে সংযোজিত টুকরো টুকরো কবিতার অংশ ও বাক্যগঠনের দক্ষতা বারবার সেকথাই স্পষ্ট করে। কিছু কিছু স্বল্প ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ লেখাটিকে অলঙ্কৃত করেছে।

১৯৪৭এ দেশভাগ, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বহু স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে। সেগুলি পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। এর পরেও ওপার থেকে মানুষ এসেছেন, লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, তবে তা সংখ্যায় কম। বিশিষ্ট লেখক মিহির সেনগুপ্তের লেখায় স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অঞ্জলি দাশের ‘অশ্রুধারাবতী’ও দেশভাগের পর তৈরি হওয়া পূর্ব পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জীবনের ব্যথা ও যন্ত্রণার অনন্য নিদর্শন। প্রণবেশ মাইতির স্নিগ্ধ প্রচ্ছদ ও নজরকাড়া অলঙ্করণ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কালো কাগজ কেটে সাঁটা ছবিগুলি স্মৃতিদৃশ্যগুলিকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে।

স্মৃতিচারণার শুরুতেই লেখিকা যে কবিতার অংশটুকু মেলে দিয়েছেন, পাঠশেষেও রয়ে যায় তার রেশ।

“সীমান্তের একহাত দূরত্বে যে নদী শান্ত শুয়ে থাকে,

দৃষ্টির অগোচরে প্রতিনিয়ত ভাঙা গড়া আর বিভাজনরেখা মুছে দিয়ে আনন্দ, বিষাদ, বেদনার নুড়ি-কাঁকর বুকে নিয়ে দেশ-কাল-গণ্ডির সীমান্ত পেরিয়ে বয়ে চলেছে কোনো অশ্রুধারাবতী।

তার নাম অশ্রুধারাবতী… ..

কাঁটাতারে ছেড়ে আসা অভিমান, শান্ত হও

চলো আজ স্মৃতি খুলে

আমাদের বাদামপাতার ছায়া, নয়ানজুলির ছিপ

আর কঞ্চির কলমে লেখা

তালপাতার আদিবর্ণ দেব… ..।” - মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us