-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

‘স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’ : মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়

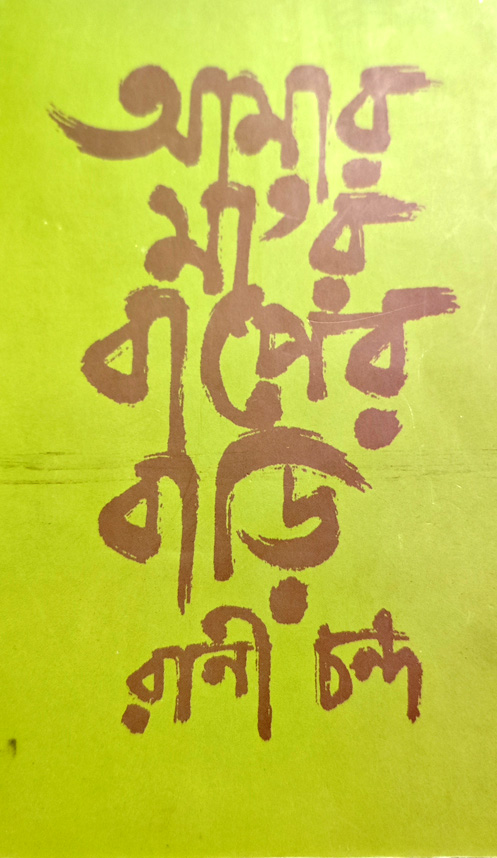

আমার মা’র বাপের বাড়ি — রানী চন্দ; প্রচ্ছদ- খালেদ চৌধুরী; প্রকাশক- বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলকাতা- ১৭; প্রথম প্রকাশ- ১ বৈশাখ, ১৩৮৪; ISBN: 978-81-7522-570-1

আমার মা’র বাপের বাড়ি — রানী চন্দ; প্রচ্ছদ- খালেদ চৌধুরী; প্রকাশক- বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; কলকাতা- ১৭; প্রথম প্রকাশ- ১ বৈশাখ, ১৩৮৪; ISBN: 978-81-7522-570-1

কলমের মুখ থেকে কলকলিয়ে বেরিয়ে আসছে শব্দেরা। শব্দের পর শব্দ জুড়ে গিয়ে নরম, আদুরে বুনটে রূপ পাচ্ছে এক একটি নিটোল গ্রাম্য রূপকল্প। নির্ভেজাল সারল্য দিয়ে বাহুল্য বর্জিত বাক্যবিন্যাসে, মা, দিদিমা ও মামিমাদের রুচি-স্নিগ্ধ গ্রাম্য জীবনগাথাকে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে “আমার মা’র বাপের বাড়ি” গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন লেখিকা রানী চন্দ। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় রয়েছে গাঁয়েগঞ্জে বেড়ে ওঠা এক গুণী মেয়ের, শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নিরন্তর স্নেহ প্রশ্রয়ে বিখ্যাত লেখিকা রানী চন্দ হয়ে ওঠার নির্মাণ পর্ব। নিভৃতচারিণী, প্রতিভাময়ী রানীর নান্দনিক আলপনার দ্যুতিতে শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ যেমন বার বার উদ্ভাসিত হয়েছে এই গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে তেমনই তিনি কথার আলপনা দিয়ে এঁকেছেন এক আশ্চর্য জীবনকথা।রানীর সাহিত্যসত্বার নাগাল পাঠককুল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার অবদান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অবনঠাকুরের কথা ধরে রাখতে রাখতে, রানী চন্দের যে শ্রুতিলিখন যাত্রার শুরু তা রবীন্দ্র-স্বীকৃতি পেয়েছিল ‘অপূর্ব’ বিশেষণে। রবি ঠাকুরের নিজের ভাষায়, “এ লেখা অপূর্ব হয়েছে, স্পন্টেনিয়াস হয়েছে। অবন বলে যাচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি। এতে বদলাবার কিছু নেই।” অবন ঠাকুরের বলে যাওয়া পুরনো দিনের কথা, রানীর কালি, কলম ও মনের ছোঁয়ায় ‘ঘরোয়া’ নামের গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পর।

২ “আমার মা’র বাপের বাড়ি” রানী লিখেছেন তাঁর জীবনের অপরাহ্নে উপনীত হয়ে, যদিও এই সাহিত্য-চারার অঙ্কুরিত বীজটি রোপিত হয়েছিল স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে। রানীর নিজের কথায়, “মনে পড়ে, কথায় কথায় যখন মহা উৎসাহে গ্রামের এ গল্প, সে গল্প করতাম গুরুদেবের কাছে, একদিন তিনি বললেন, আমার ছোটবেলার গ্রামের স্মৃতিগুলি লিখে ফেলতে। বললেন গ্রামে ভালোর দিক যেমন আছে, খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর তাই শুধু ফুটিয়ে তুলবি।” কিন্তু তখন আর লেখা হয়ে ওঠেনি রানীর। হয়তো ভেবেছিলেন সরলরৈখিক গ্রাম্য জীবনে এমন কোনো রোমাঞ্চ নেই যাকে কথায় ফুটিয়ে তোলা যায়। এর প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পর রানী যখন তাঁর মা পূর্ণশশীকে হারালেন, তখন সেই বেদনাই রানীর স্মৃতির সরণিতে হাহাকার করে ফিরেছে আর রানীকে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর মায়ের বাপের বাড়ির দেশে। তাই এই গ্রন্থ সম্পর্কে রানীর সরল স্বীকারোক্তি, “এই লেখা, মা লিখিয়ে নিলেন।”

রানী লিখলেন কল্পনামিশ্রিত, জীবনস্পন্দনে অনুরণিত, হৃদয় জুড়নো এক গদ্যশৈলীতে তাঁর শৈশবগাথা। ফেলে আসা গ্রাম্য জীবনের প্রতিটি উদ্যাপন, প্রতিটি বার, ব্রত, পার্বণ, পূজা আর তাঁকে ঘিরে থাকা প্রতিটি মানুষের আনন্দঘন মুখচ্ছবি ধরে রাখলেন তাঁর লেখায়। রানীর কাছে ফেলে আসা দিন বড়োই সুন্দর, যেন সকালের আলোমাখা সব কিছু, কোথাও কিছু অসুন্দর নেই। শিশুর মতো মালিন্য বর্জিত বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি সব কিছুকেই হাস্যময় দেখেছেন। এই লেখা এতো ইতিবাচক যে পাঠক মনকে সহজেই সজীব করে তোলে। শৈশবের সুখস্মৃতি দিয়ে সাজানো রানীর এই টুকরো জীবন শুধুই চাকভরা মধু। দুঃখ বেদনা কিছু কি ছিল না তাঁর শৈশব বা পরবর্তী জীবনে? ছিল, তবে আশ্চর্য এক শৈলীতে সে সব তিনি আড়ালে, ভিতরমহলে রেখে শুধু মঙ্গলময়, আনন্দময় কথাটুকুই বলেছেন। রানী চন্দের গদ্যের এই বিশেষ মুদ্রাটি তাঁর পাঠককুলকে বারে বারে মুগ্ধ করে।

৩ এই গ্রন্থের সূচনায় জানা যায়, মাত্র চার বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে দুই দাদা, দিদি, ছোট ভাই আর মায়ের সঙ্গে উত্তাল ধলেশ্বরী পেরিয়ে রানী চলেছে তাঁর মায়ের বাপের বাড়ি গঙ্গাধরপুরে। আসলে জন্মলগ্নেই রানী পেয়েছিল নদীর মতো আপন বেগে চলার ছন্দ। পদ্মা পারের মেয়ে রানীর জীবনের পাওয়া যেমন ছিল অঢেল, তাঁর বিলিয়ে দেওয়াও ছিল অঢেল। ধলেশ্বরী পেরিয়ে নৌকা আসে ইচ্ছামতীর শান্ত জলে। নৌকাতে বসে রানী দেখে মাথার উপর গাংচিলের ওড়াউড়ি, ভুস করে শ্বাস নেওয়ার জন্য ভেসে ওঠা শুশুক, রোদ্দুরের তাপে মাঝিদের কালো গায়ে ঘামের নুন ফুটে ওঠা। দেখে তো সবাই, কিন্তু এই ভাবে দেখে ক-জন! রানীর এই দেখা, এক একটি জীবন্ত ক্যানভাস হয়ে ওঠে তাঁর কলমে। লেখিকা রানীর চিত্রী মনটির কারনেই বুঝি মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিটি ভঙ্গিমা, প্রতিটি পৃথক রং, প্রতিটি মুহূর্তের বাঁক এক অনিন্দ্য অপরূপতায় সেজে উঠেছে তাঁর গদ্যে। রানীর মায়ের বাপের বাড়ির গ্রামের মানচিত্রটি যেন রানীর মানসপটে আঁকা এক নিটোল গৃহবিন্যাস। প্রাঞ্জল বর্ণনায় বর্ণিত রানীর যুগিন খুড়ার বাড়ি, পুবের বাড়ি, গোবিন্দার মার বাড়ি, সিঙ্গিদের বাড়ি, কবিরাজ খুড়ার বাড়ি, সত্য ঘোষের বাড়ি, নয়া বাড়ি, ঘোষের বাড়ির খাল, নন্দীদের পুকুর, মজুমদার বাড়ি, দাসদের বাড়ি, মিত্তির বাড়ি, রায়বাড়ি, দে বাড়ি, গুহ বাড়ি, দত্ত বাড়ির উঠোনে পাঠকের মানসভ্রমণ অক্লেশে সম্পন্ন হয়।

৪ কাহিনির নানা অংশে রানীর মায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায় তাঁর স্মৃতিচারণের সূত্রে। সেই সব না ভুলতে পারা দৃশ্যকল্পের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষনীয়, সকাল বেলায় বাসিবাস ছেড়ে মায়ের কুটনো কোটার প্রস্তুতি। তরকারি কেটে মা কোনো গুচ্ছ রাখেন কাঁসার থালায়, তো কোনো গুচ্ছ রাখেন বারকোষে, কোনো গুচ্ছ বেতের ডালায়, বা কোনো গুচ্ছ বাঁশের সাজিতে। রানীর মায়ের কথায় পাত্রের বৈষম্যে রান্নার স্বাদে তারতম্য ঘটে। জন্মলগ্নে পাওয়া শিল্পীর দৃষ্টিতে লেখিকা দেখতে পান, মায়ের কোটা কুটনোগুলো যেন দেবতার সামনে সাজানো নৈবেদ্য। রানী লিখেছেন, “বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা, থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউ-এর গোছা রেখেছেন, যেন জুঁই ফুলের এক স্তূপ।” ঘোমটায় মুখ ঢাকা মামিমা বারকোষ হাতে করে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন, আর রানীর মনে হচ্ছে যেন পূজারিনী চলেছেন মন্দিরের ফুল নিয়ে। রানীর জীবন গড়ার প্রথম কারিগর তাঁর মা। মায়ের, মামার বাড়ির সংসার সামলানোর সুচারু দক্ষতা, গোটা গ্রামের সুখদুঃখের ভাগিদার হয়ে ওঠা, স্বামী কুলোচন্দ্র দের লেখা ‘হোমিও গাথা’ বইটিকে সঙ্গী করে গ্রামের পড়শীদের ব্যাধি নিরসনে হোমিওপ্যাথি প্রয়োগে মুশকিল আসানের ভূমিকা, রানীকেও মায়ের মতোই দক্ষ হয়ে উঠতে প্রাণিত করেছে। সেবাব্রতী হিসাবে পরবর্তী জীবনে রানীর খ্যাতির পিছনে মায়ের ভূমিকা ছিল অনন্য। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ একবার কোমরের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, প্রতিমাদেবী মালিশের একটি তেল নিয়ে এলেও, কবি কাউকেই নিজের শরীরে স্পর্শ করার অনুমতি দেননি কিন্তু রানী ছিল ব্যতিক্রম। রানীর মালিশ দক্ষতায় কবি অনেকটা স্বস্তি বোধ করেছিলেন। পরিচর্যা ও সেবার এই প্রয়োগ কৌশল রানীর মায়ের থেকে শেখা। মায়ের যে কোনো কাজে যত্ন, আদর ও প্রাণঢালা মমত্ব প্রতিটি কাজকেই সৃজন দক্ষতার এক অপূর্ব স্তরে পৌঁছে দিত। অবসরে মা পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে রঙিন সুতো খুলে তা দিয়ে চমৎকার কাঁথা বুনতেন। শিশি, বোতল, কাসুন্দির হাঁড়ির জন্য রঙিন নকশা কাটা ‘শিকা’ তৈরি করতেন। পাটের সুতোর ‘জোত’ বুনতেন, তাতে বিছানা, বালিশ, চাদর, তোষক গুছিয়ে রাখার সুবন্দোবস্ত থাকত। সমস্ত বাড়ি জুড়ে এক নান্দনিক পারিপাট্য ফুটে উঠত মায়ের হাতের ছোঁয়ায়। মায়ের কাছ থেকেই রানীর প্রথম গানের সুর পাওয়া। মায়ের মুখে শোনা সুর করে পড়া রামায়ণ, মহাভারত রানীর কানে প্রথম সুর পরিচিতি রচনা করেছিল।

৫ এই গ্রন্থের সূত্রে জানতে পারা যায়, প্রকৃতিকে বন্ধু করে তোলার অভ্যাস রানী রপ্ত করেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছ থেকে। দিদিমার থেকেই রানীর পাওয়া গাছেদের দেখভাল করার শিক্ষা। দিদিমা গাছেদের ফুল ফোটার সময় দেখে, ফল ধরার আভাস দেখে দিনের সময় ও ঋতুর আগমন বুঝে যেতেন। বাড়ির গোপালভোগ আমগাছের মাথায় বোল এলেই দিদিমা বুঝতে পারতেন যে এবারে একে একে সব আমগাছে বোল আসবে। ছোট,বড়ো সব ধরণের গাছের সঙ্গেই ছিল তাঁর আত্মীয়তা। পরবর্তীকালে রানীও পেয়েছিলেন গাছেদের সঙ্গে ঘরকন্যা করার এমনি আনন্দ। দিদিমার বাড়ির উঠোনে, ‘ওটা’র (সিঁড়ি) দু পাশে শোভা পেত নানা রঙের নন্দদুলাল ফুলের সারি। রানীর রঙ ঢালা চোখে তখনই এই ফুলেদের রঙের বাহার ছবি হয়ে উঠতে চাইতো। নন্দদুলাল, নয়নতারা, ঝুমকো জবা, শিউলি ফুলের রঙের ছটায় রানীর চোখ জুড়ে চলতো দোল উৎসব। সেই দিনগুলোর অনুভব রানীর ভাষায় প্রানবন্ত হয়ে উঠেছে। রানী জানান, “কতো রঙবেরঙের নন্দদুলাল ফুল, হলুদ, কমলা, লাল, গোলাপী, সাদা, বাসন্তী, মেজেন্টা….. আবার রঙে রঙে মিলেমিশে ছোপ ছোপ, ছিটেফোঁটা, রেখাটানা কত রকমের। কী রঙের বাহার! সরু কাঠির মতো লম্বা হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। জোড়া পাপড়ির ছাতার মতো, কোমল ফুলগুলি।” সন্ধে হবার আগে হলুদ বর্ণের ঝিঙে ফুলগুলো ফুটি ফুটি করলেই দিদিমা বুঝতে পারতেন সন্ধে নামার আর দেরি নেই, তখনই তিনি বাড়ির বউ, মেয়েদের ডেকে গা ধোওয়া, চুল বাঁধার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। সহজ, সরল, সাদাসিধে মাটির মানুষ দিদিমার রাগ হলে তার প্রকাশ কখনো উগ্র হয়ে উঠেনি। নির্জনে পুবের ঘরের ‘ছাইচে’ বা গ্রামের প্রান্তে সিদ্ধেশ্বরী তলায় বসে অথবা উন্মুক্ত বিস্তৃত দিগন্ত ছোঁয়া ‘আরইল’ বিলের দিকে চেয়ে দিদিমা রাগ প্রশমন করতেন। পরবর্তী জীবনে রানীকেও কখনো তাঁর জীবনের না-পাওয়া, কষ্ট বা বেদনা নিয়ে হা-হুতাশ করতে কেউ দেখেনি। নিজের বেদনা, অপ্রাপ্তি, অপরের দেওয়া আঘাত নিয়ে রানী একটি কথাও বলেননি সারা জীবন। নিজের অপ্রাপ্তির প্রশমন ঘটিয়েছেন একান্তে, নির্জনে দিদিমার মতোই। দিদিমা ছিলেন তাদের দুই বোনের সমস্ত কাজের সঙ্গী। দিদিমা তাদের দিয়ে ব্রত পালন করান, জানান ব্রত পালনের নিয়মবিধি। শোনান এক এক ব্রতের এক এক গল্প ও তার ফল। রানীরা সেই সব ব্রত কথা মনে ধরে রাখে কচি পাতার মতো সহজ সারল্যে। নিষ্ঠা সহকারে শিখে নেয় ব্রতের বিবিধ আলপনার গতিভঙ্গিমা। অসম্ভব ভালো লাগায় ভরে ওঠে রানীর মন। লালু ব্রত, তারা ব্রত, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর ব্রত, নাটাইমঙ্গল চন্ডী ব্রত — গ্রাম বাংলার সমস্ত ব্রতের সঙ্গেই রানীর পরিচয় ঘটেছিল দিদিমার হাত ধরে।

ছোট মেয়ে যতটুকু পারে নিজে করে, বাকিটা আঁচলে বেঁধে নেয় বড়োদের শিল্পরচনা থেকে আজীবনের জন্য। দিদিমা ছিলেন তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী। পরম যত্নে তৈরি করে দিতেন মাছের চার। দীপান্বিতা অমাবস্যায় চলত প্রদীপ জ্বালানোর ধুম। দিদিমা পুকুরের নরম মাটি দিয়ে রানীদের সঙ্গে প্রদীপ গড়তে বসতেন। রোদে শুকিয়ে নেওয়া প্রদীপ সন্ধেবেলা জ্বালা হত তুলসীতলা, ঘরের ছাইচ, উঠোনের আমগাছের তলায়, সবখানে। দিদিমা বলতেন “সব জায়গায় আলো দে, আইজ আন্ধার রাখে না কিছু।” প্রদীপের নরম, স্নিগ্ধ আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠা মামাবাড়ির ছবি জ্বল জ্বল করে রানীর স্মৃতিলোকে। তাঁর কলমের আঁচড়ে পাঠকও আপ্লুত হয়ে চাক্ষুষ করেন সেই আলোকোজ্জ্বল ছবি।

৬ রানীর দেখা সদা চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত অঞ্চল হল মামাবাড়ির সাদা মাটির চকচকে উঠোনখানি। সারাদিনের সংসার এই উঠোনের উপর। যেন রাতের তুলে রাখা ধামা ভরা সংসারটা রোজ সকালে উপুড় করে ফেলা হয় উঠোনে। এই উঠোনের ‘দো-আখা’ উনানেই চলে চিঁড়া কোটার কাজ, মুড়ি ভাজার কাজ। কাসুন্দি তৈরি থেকে শুরু করে আমসত্ত্ব দেওয়া — সমস্ত কাজে বাড়ির মেয়েবউদের ব্যস্ততা আর দিদিমার হাতযশে প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য যেমন উপাদেয় হয়ে ওঠে, উঠান-বাড়িও সবসময় থাকে সরগরম। শীতকালে খেজুর রস জ্বাল দিয়ে সম্বৎসরের গুড় তৈরি হয়। সোনার মতো রং হওয়া চাই গুড়ের, না হলে দিদিমার মন খারাপ হয়ে যায়। ক্ষীর দিয়ে হয় ক্ষীর পাটালি, এলাচ, কর্পূর দিয়ে পোশাকি গুড়, নারকোল মিশিয়ে নারকেলি গুড় আর হয় মুছি গুড়। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্রভাবে উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে নানা বিধিনিয়ম মেনে তৈরি হয় কাসুন্দি। অখন্ড অবসর বলে রানীর মায়ের বাপের বাড়ির দেশে কিছু ছিল না। সংসারের প্রাত্যহিক রান্নাবাড়ার শেষে মামিমারা কেউ লেস বুনতেন, কেউবা বুনতেন পাটি, রানীর মা বসে যেতেন কাঁথা আর জোত তৈরিতে। কাঠ আর ভাঙা পাথরের বাসনের টুকরো কুদে খুদে পদ্মলতা, মাছ, তেঁতুল পাতা, গোলাপ ফুলের নকশা ফুটিয়ে তোলা হত আমসত্ত্ব আর নারকোল ছাপা তৈরির ছাঁচে, এ কাজও করতেন বাড়ির মেয়েবউরা। দিদিমা পাটের আঁশ দিয়ে হাঁড়ি,কলসি রাখবার বড়ো, বড়ো ‘শিকা’ বানান, ছেলে ঘুমোবার দোলনা তৈরি করেন, আর মেয়েবউদের মাথার ফেলে দেওয়া চুল দিয়ে গুছি তৈরি করে রাখেন। প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর পলতে বানাতেন মা পূর্ণশশী ও মামিমারা সারা দুপুর বসে। সারা বছরের প্রদীপ জ্বালানোর আয়োজন সেরে রাখতেন তাঁরা। একটি করে মাটির মালসা উল্টে তার উপর ঘসে ঘষে তৈরি করা হত অজস্র পলতে। তারপর একটি ইঞ্চিখানেক চওড়া বাঁশের কাঠিতে রঙিন সূতোর বুননে পলতেগুলোকে গেঁথে রাখা হত। সন্ধেবেলায় একটি করে পলতে খসিয়ে নিয়ে দীপ জ্বালানো হত গৃহস্থের গৃহকোণে। প্রাত্যহিক ঘর-গেরস্থালির সামান্য কাজগুলিও যে যত্ন ও পারিপাট্য ঢেলে কতখানি গুছিয়ে করতে হয় আর প্রতিটি কাজই যে শিল্প রসের অপার সম্ভার হয়ে উঠতে পারে, রানীর এই ঝরঝরে স্মৃতিচারণ আমাদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে।

৭ ৭সমগ্র গ্রন্থটি জুড়ে রঙের স্রোত এক অসামান্য সুবাস ছড়িয়ে রেখেছে। প্রকৃতির ছড়িয়ে দেওয়া রঙের ভান্ডারের সঙ্গে, আশপাশে ঘটে চলা নিত্যদিনের ঘটনার মাধ্যেও রানী অফুরন্ত রং খুঁজে পেয়েছিলেন, খুঁজে পেয়েছিলেন রেখার বিন্যাস। মামার বাড়িতে বড়ো জমজমাট ভাবে হত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। এ পুজোয় মূর্তি থাকত না। পটের মতো বড়ো মূর্তি আঁকা হত বাড়ির ‘মধুখামে’। আঁকতেন গ্রামের বিখ্যাত আঁকিয়ে চৌধুরী বাড়ির ‘ছোটঠাইন’। চমৎকার দক্ষতায় মা লক্ষ্মীর পূর্ণাঙ্গ অবয়বটিকে তিনি মাত্র তিন দিনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন। এই ছবি আঁকার পর্বে, শুরু থেকে শেষ তুলির টান পর্যন্ত রানী পুরোটা বসে বসে দেখতেন। গল্পের মেজাজে নারকোলের ‘আঁচি’-তে ভাগ করে রাখা পিউরি, এলা মাটি, গেরি মাটি, সিঁদুর, মেটে সিঁদুর, নীল, ভুসো কালি আর খড়ি মাটির রঙগুলোতে বাঁশ কাঠির ডগায় বাঁধা পাটের টুকরো দিয়ে তৈরি তুলি ডুবিয়ে ছোটঠাইন শুরু করতেন তাঁর আঁকা। একে একে প্রতিমার গায়ে রং পড়ত, শাড়িতে বুটি ফুটত, ছবির অঙ্গে ভরে উঠত অলঙ্কারের সাজ, মা লক্ষ্মীর চুলে ঢেউ উঠত, পালক গজাত পেঁচার শরীরে। একমেটে, দোমেটে, তিনমেটের শেষে মা লক্ষ্মী ঝলমলিয়ে উঠতেন। এই রেখা ও রং-এর বিন্যাস ভবিষ্যৎ অঙ্কন শিল্পী রানী চন্দের শিল্পভাবনার নান্দীমুখ রচনা করেছিল।

সরস্বতী পুজোয় শিউলির বোঁটা দিয়ে বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়িগুলি দেখে রানীর মনে হত যেন ঝিঙে ফুলেরা হাসছে। পৌষ সংক্রান্তিতে গ্রামের বট-পাকুর তলায় পুজোর আয়োজনে মা পূর্ণশশী আতপ চালের যে চূড়ো নৈবেদ্য বানান তার দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে রানী। পেঁপের হলুদে, শশার সবুজে, নারকোলের সাদায়, খেজুরে, কিসমিসে, ডালিমের দানায় এক এক খানি নৈবেদ্যের থালা যেন জড়োয়ার গয়নার মতো দ্যুতি ছড়ায়, রঙে-নকশায় ঝলমল করে। পরিবার ও পরিবেশ থেকে পাওয়া এই শিল্পবোধ আর পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিল্প গুরুদের কাছে থেকে পাওয়া শিক্ষা রানী চন্দকে ভারতের প্রথম মহিলা শিল্পীর সম্মান এনে দেয়, তাঁর একক ছবি প্রদর্শনীর সূত্রে। ছবিই তাঁকে এনে দিয়েছে কয়েকটি স্বর্ণপদক। যদিও একটা সময় পর তিনি ছবি আঁকা ছেড়ে দেন, শুধু ছাড়তে পারেননি ছেলেবেলার আনন্দ আলপনা দেওয়া। কোজাগরী পূর্ণিমায় কাঁসার জামবাটি ভরা চালের পিটুলি গোলা দিয়ে, আঙুলের নিপুণতায় অনায়াস দক্ষতায় রানীর মা মসৃণ বাড়ির উঠোনে অষ্টদল, শতদল, সহস্র দল পদ্ম এঁকে দিতেন।

কোজাগরীর ফুটফুটে পূর্ণিমার আলোয় শ্বেত শুভ্র কমলের রাশি রাশি ছড়াছড়ি, ছোট রানীর মনের মণিকোঠায় অমলিন ছিল সারাজীবন। এই নান্দনিক আলপনার কারুকাজে শান্তিনিকেতনের আঙিনা তিনি সাজিয়েছেন আপন ঢঙে। শিল্পী রানীর আপন শিল্পভান্ডার সংরক্ষণের কোনো তাগিদ ছিল না। ভারতের রাষ্ট্রপতিভবনে ও কয়েকটি রাজ্যের রাজভবনের দেওয়াল জুড়ে যদিও স্থান পেয়েছে তাঁর বেশ কিছু ছবি, কিন্তু তাঁর ‘রাধা-বিরহ’ সিরিজ আর অবন ঠাকুরের সাথে যুগলবন্দীতে আঁকা ‘শান্তিনিকেতন সিরিজ’ কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে।

৮ গ্রামবাংলার প্রকৃতির অকৃপণ রঙের ভান্ডার যেমন দু-চোখ ভরে গ্রহণ করেছিলেন রানী, তেমনি গ্রামবাংলার মেঠো সুরকে বহন করেছেন সুরস্মৃতির ভান্ডারে আজীবন সযত্নে। গ্রামবাংলার একান্ত নিজস্ব মঙ্গলবহনকারি ধ্বনি হলো উলু ধ্বনি। গ্রামের বিয়ের গান, গাজির পটের গান,বড়ো মামিমার মুখে রাধার বারো মাসের বিরহ গাথার সুরেলা মূর্চ্ছনা আর ভোরবেলায় কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, মায়ের সুর করে রামায়ণ, মহাভারত পাঠের সুরেলা সরস রেশ সুর সিক্ত করেছে রানীর ছোট্ট হৃদয়কে। এর সঙ্গে ছিল হারু বৈরাগী ও তার চঞ্চলা বোষ্টমীর মন আকুল করা কৃষ্ণ ভজনা। প্রকৃতির নানা শব্দ ও সুর মাতাল করত ছোট্ট রানীকে। মায়ের গল্প বলার গুণটি যে রানী মনেপ্রাণে আত্মস্থ করেছিলেন তার প্রমাণ এই লেখা সহ আরো একাধিক লেখা। পরবর্তীতে তাঁর নিজের কুম্ভমেলা দর্শনের অভিজ্ঞতায় ‘পূর্ণ কুম্ভ’ বইটিতে মায়ের এই নিটোল গল্প বলার ধারাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

৯ প্রকৃতির দান ও প্রকৃতির ভালোবাসা নিয়ে জননী বসুন্ধরার মাটির কন্যা রানীর বেড়ে ওঠা। “আমার মা’র বাপের বাড়ি” বইয়ের ছত্রে ছত্রে রয়েছে প্রকৃতির সাথে শিশু মনের এক সহজ সখ্যতার কাহিনি। প্রকৃতি মানব চরিত্র গঠনে যে কতখানি সৃজনশীল ও ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে রানীর জীবন তার প্রমাণ আর এই বই সেই ইতিবাচক মননের সুলুকসন্ধান দেয়। এত সাবলীল, ঝরঝরে স্মৃতি কথন দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থের বিষয়, তার উপস্থাপন ভঙ্গির সারল্য ও সহজভাবের সঙ্গে এই বইয়ের প্রচ্ছদটিও বড়ো মায়ামাখা। খালেদ চৌধুরীর করা প্রচ্ছদটি পাঠকের হাত ধরে যেন পৌঁছে দেয় লেখিকার স্মৃতির সরণিতে।

চিত্রশিল্পী রানী চন্দের মতোই, ভাষাশিল্পী রানী চন্দও আমাদের বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছেন। তিনি চিত্রকর, তিনি লেখিকা, তিনি সেবিকা এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কেও ধরে রেখেছেন নিজের কলমে। তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম লেখিকা, যাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে মহিলা কয়েদিদের দুঃসহ যাপনচিত্র প্রকাশিত হয়েছে ‘জেনানা ফটক’ নামক বইতে। তাঁর কুম্ভ মেলা দর্শনের অভিজ্ঞতা সাড়া জাগানো বাংলা ভ্রমন সাহিত্যের আবির্ভাব রচনা করেছে,বইটি তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারের সম্মানও এনে দিয়েছে। আজও রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্র গবেষকদের অন্যতম তথ্য উৎস রানী চন্দের বই। তাঁর কলমজাত “আমার মা’র বাপের বাড়ি” সারল্য মাখা মেদবর্জিত এক অসামান্য গদ্য লিখন, যা পাঠ করে পাঠ সুখের আহ্লাদ প্রকাশ না করে পারা যায় না। তাঁর কলম থেকে উৎসারিত কথার নদী স্মৃতির রঙে রঙিন হয়ে যে ঝলমলে রংধনু আঁকা চিত্রকল্প গড়ে তোলে, তা পূর্ব বাংলার সমৃদ্ধ গৃহকোণের আলোমাখা যাপন শৈলীর আকর গ্রন্থ হয়ে থাকবে চিরকাল। সুখপাঠ্য এই রচনার রেশ বহুদিন পাঠকের স্মৃতিকে সুরভিত করবে নিশ্চিত।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us