-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

মাতলার ওঠাপড়া : সৃজা মণ্ডল

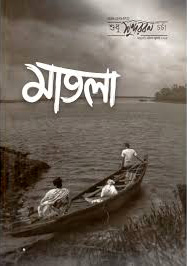

মাতলা- শুধু সুন্দরবন চর্চা; Vol. 12 Issue- 2, 3 & 4; জানুয়ারি-এপ্রিল-জুলাই ২০২৪; — সম্পাদক— জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী; প্রচ্ছদের ছবি— স্বাত্তিক জানা; প্রচ্ছদ পরিকল্পনা— সিদ্ধার্থ গোস্বামী; প্রকাশক— সমীরণ ঘোষ ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত; কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- ২০২৪; RNI No: WBBEN/2012/46605

মাতলা- শুধু সুন্দরবন চর্চা; Vol. 12 Issue- 2, 3 & 4; জানুয়ারি-এপ্রিল-জুলাই ২০২৪; — সম্পাদক— জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী; প্রচ্ছদের ছবি— স্বাত্তিক জানা; প্রচ্ছদ পরিকল্পনা— সিদ্ধার্থ গোস্বামী; প্রকাশক— সমীরণ ঘোষ ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত; কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- ২০২৪; RNI No: WBBEN/2012/46605

‘মাতলা’ বললেই আমার মনে পড়ে যায় মহাশ্বেতা দেবীর লেখা ‘ভাত’ গল্পে উচ্ছব নাইয়ার সর্বস্বান্ত হওয়ার কাহিনি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পরিচিত চিত্রপট—‘একদিকে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি, ছেলে-মেয়েকে জাপটে-সাপটে ধরে বৌ কাঁপছিল শীতে আর ভয়ে। সে ঘরে মাঝ-খুঁটি ধরে মাটির দিকে দাবাচ্ছিল। মাঝ খুঁটিটি মাতাল আনন্দে টলছিল, ধনুষ্টংকার রোগীর মতো কেঁপে ঝেঁকে উঠছিল। উচ্ছব বলে চলছিল ভগমান! ভগমান! ভগমান! কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবানও কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোন বোধ করি।… এমন সময় মাতলার জল বাতাসের চাবুকে ছটফটিয়ে উঠে এসেছিলো। জল উঠল। জল নামল। উচ্ছবের সংসার মাটিতে লুটোপুটি গেল।’

এই উন্মাদ, উন্মত্ত মাতলা মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙেছে, ভিখিরিও করেছে। একসময়ের গহিনগাঙ, বেগবতী, খেয়ালি, ভরা জোয়ারে দুপাড় ভাসানো যে মাতলা সুন্দরবনের মানুষের কাছে ভীতি ও সম্ভ্রমের কারণ ছিল, সেই মাতলা আজ জোয়ারের জলে কোনওমতে তার অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে। ‘মাতলা’ নামটি এসেছে তার উন্মত্ততা থেকে। করতোয়া, আঠারোবাঁকি ও বিদ্যাধরী নদীর মিলিত ধারা থেকে মাতলা নদীর জন্ম। বিশাল শাখাপ্রশাখা যুক্ত মাতলার নদীমুখ আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই নদী কখনও সরু, কখনও প্রশস্ত আবার কখনও বা বিশাল আকারে এপার ওপার হারিয়ে যেন সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ইংরেজ কোম্পানির আমলে মাতলা ছিল প্রচণ্ড চওড়া। বহু নদীও ছিল এর সঙ্গে যুক্ত। ক্যানিং থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মাতলার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১২৫ কিলোমিটার। মোহনার শেষ প্রান্তে মাতলা ২৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। কলকাতা বন্দরে হুগলি নদী নাব্যতা হারাতে পারে বলে ব্রিটিশরা ক্যানিংয়ে বিকল্প বন্দর তৈরি করেছিলেন এই মাতলা নদীকে কেন্দ্র করে। মাতলা নদীর তীরেই ১৮৫৩ সালে ইংরেজরা গড়ে তুলতে শুরু করল ক্যানিং বন্দর। তখন মাতলার ভরা জোয়ারে ১১-১৬ মিটার গভীর জল বইত, ক্যানিং-এর কাছে এপার ওপার দেখা যেত না সুন্দরবনের মাতলা নদীর। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই নদী অগভীর হয়ে পড়ে, মাতলায় জাহাজ চলাচল কঠিন হয়ে যায়। এখন সে নদী ক্ষীণকায়া, ভাটার সময় জেগে ওঠে বিরাট চর। মজে যাওয়া নদীর বুকে হেঁটেই চলাফেরা করে মানুষ। ভাঙা-গড়ার সুন্দরবনে আজ থেকে কয়েক দশক পর হয়তো মৃত্যু হবে মাতলার। আজকের মাতলার বুকে কান পাতলে কেবলই শোনা যায় ফেলে আসা অতীত দিনের দীর্ঘশ্বাস। অতীতের গৌরবের স্মৃতি, আজকের বেদনার দীর্ঘশ্বাস আর আগামীর সম্ভাবনা সব মিলিয়ে সুন্দরবনের অবিস্মরণীয় মাতলা নদীপ্রবাহের সুদীর্ঘ স্মৃতিচিহ্ন ও তার জনপদের ইতিহাসকে দু’মলাটে্র মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’-র ‘মাতলা’ সংখ্যায়। এই সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে দশটি গুচ্ছে— মোট ২১টি প্রবন্ধ, মাতলাকেন্দ্রিক দুটি ধারাবাহিক গদ্য, ১৬ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ১৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি দিয়ে। এই সংখ্যায় ধরা থাকল মাতলার অতীতচারণ, জনজীবন, গতিপথ পরিবর্তনের ইতিহাস, তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া কথাসাহিত্য ও কবিতার ভুবন।১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং-এর আমলে গড়ে ওঠা ক্যানিং বন্দর ঝড়প্রবণ মাতলার বুকে এক দশকও স্থায়ী হয়নি। ১৮৬৭ সালের ১ নভেম্বর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় বন্দরের পরিকাঠামো। বিপুলা মাতলা নদী ঝড়ে উত্তাল। গাছপালা, ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন। ১৮৬৭-৬৮ সালে বেঙ্গল সরকারের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা হল, ‘স্টেশন বাড়ি, মালের শেড বা গোডাউন সবই উড়িয়ে নিয়ে গেছে; পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির স্টোর, রেলওয়ে, জেটির একটি বড় অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঝড়ের তাণ্ডবে লবণাক্ত জলের ফোয়ারায় মিষ্টি জলের ট্যাঙ্কগুলি লবণাক্ত হয়ে গেছে। প্রায় ৯০ জন মানুষ ও ৫০০ গবাদি পশুর হারিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জীবিতরা পানীয় জলের চূড়ান্ত অভাবে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বন্দর এবং শহরটি যেন কঙ্কালে পরিণত হয়েছিল।’ ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার ক্যানিং বন্দর বন্ধ করে দেয়। নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের ‘মাতলা মোহনা ও ক্যানিং বন্দরের ইতিকথা’ প্রবন্ধ এবং অনিমেষ সিংহ-এর ‘আমার নদী মাতলা’ প্রবন্ধে তথ্যসমেত ধরা আছে ঔপনিবেশিক আমলে মাতলা নদীর ইতিহাস। কানাইলাল দাস ও করবী দাস-এর লেখা প্রবন্ধে আছে মাতলার উপগ্রহ চিত্র, মানচিত্র ও তথ্যসারণি-সহ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত মাতলা নদীর গতি পরিবর্তনের ইতিহাস।

মাতলার বিশালত্বকে সমীহ করে ইংরেজরা ডাকত ‘রায়মাতলা’। মাতলা পাড়ের ইতিহাস শোনাচ্ছেন সৌমেন দত্ত — ১৯৬৪ সালে ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’তে প্রকাশিত হয়েছিল, ‘কলকাতা, ২৪ পরগণা সহ কয়েকটি জেলায় শুরু হয়েছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, ঝিরঝিরে, তিরতিরে শ্রাবণের ধারা। এতেই ধরার মানুষ আনন্দে নেচে উঠেছে।…মাতলা ও বিদ্যাধরীতে ইলিশ মাছের ঝাঁক এসেছিলো। জেলেদের হাসি আর ধরে না; সাদা, চকচকে, মোটাসোটা বড় বড় ইলিশ উঠছে জালে। ক্যানিং-এর বাজারে একদিন বড় বড় ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে প্রতি কিলোগ্রাম ছয় থেকে দশ নয়া পয়সায়। এতো সস্তায় মাছ পেয়ে সেদিন সকলেই মাছ কিনেছিল দুটো তিনটে করে। অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ মণ মাছ বিক্রি হয়েছিল।’ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘বরফের অভাবে, আড়তদারের কারসাজিতে, জেলেদের মধ্যে বিরোধে তার বেশিরভাগই পচে গলে গিয়েছিল। একশ বিশ মণ পচা মাছ পরে নদীর চরে কেরোসিন সহযোগে পোড়াতে হয়েছে।’ স্বপনকুমার মণ্ডল তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন স্থলপথের আগ্রাসনে নিজের বুকে পলি জমিয়ে মরতে বসেছে মাতলা।

মাতলা নদী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন ক্ষিতীশ বিশাল ও উজ্জ্বল সরদার। প্রবন্ধটিতে স্থান করে নিয়েছে মৌর্য যুগে ব্যবহৃত পরিমাপ পাত্র বা কেঁড়ে, গুপ্ত যুগের নারায়ণ মূর্তি, ক্যানিং বন্দর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইট এবং আরও নানা মূল্যবান নিদর্শনের স্থিরচিত্র।

জীববৈচিত্র্যের আধার হিসেবে মাতলা সংলগ্ন বাদাবনের পরিচিতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেই ঘাটতি পূরণ করেছে জয়ন্ত কুমার মল্লিকের মাতলার বাস্তুতন্ত্র, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য প্রবন্ধ। মাতলার বাঘবনে বাঘ-সহ অন্যান্য উভচর-, সরীসৃপ-, পাখি- ও মৎস্যবৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক।

কয়েক বছর আগেও মাতলায় নৌকো বা ভুটভুটিতে যাত্রী পারাপার হত। এখন নদীর উপরে সেতু নির্মাণ হওয়ায় তা বন্ধ রয়েছে। অন্য দিকে, ক্যানিং ও বাসন্তী ব্লক বিভাজনকারী এই মাতলার বুকে বিশাল চর দেখা দিয়েছে। প্রতিনিয়ত সেখানে পলি জমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে নদীর গতিপথ। বর্তমানে নদীর জলধারণ ক্ষমতা বা নাব্যতা তলানিতে ঠেকেছে। পূর্ণেন্দু ঘোষের প্রকৃত যাপনভূমি এই মাতলা চর। চরকে ঘিরে গড়ে ওঠা মাঝিমাল্লার জীবন, পাখিশিকার, লঞ্চঘাটের ইতিহাসকে তিনি বেঁধেছেন ‘আমি মাতলা চরের মানুষ’ গদ্যে।

মাতলা নদীর স্মৃতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় হয়েছে এই বইয়ের পাতায়। সুকুমার পয়রা, উৎপলেন্দু মণ্ডল, বিকাশকান্তি মিদ্যা, অপরেশ মণ্ডল, পবিত্র মণ্ডল, প্রভুদান হালদার-এর লেখা একগুচ্ছ স্মৃতিবিজড়িত প্রবন্ধে ধরা রয়েছে মাতলার নোনা জলের দাপট, দুর্ঘটনা, খেয়া নৌকা, মাঝিমাল্লাদের জীবন সংগ্রাম।

বর্তমানে মাতলা জোয়ারের জলের নদী। কলকাতার সঙ্গে পূর্বের জেলাগুলিকেও জলপথে যুক্ত রেখেছিল এই নদী। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মাতলা নদীপথের গুরুত্বের ইতিহাসকে মনে করিয়েছেন অনাথ মৃধা ও নিরঞ্জন মণ্ডল।

বাংলা কথাসাহিত্যে মাতলা জনপদ পটভূমি হয়ে প্রথম আসে পঞ্চাশের দশকে। বহু সাহিত্যিকের লেখায় ধরা পড়েছে মাতলা নদী ও তার সংলগ্ন জনপদ। সেইসমস্ত লেখাকে এক ছাদের তলায় নিয়ে এলেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে। মানচিত্রের একটি নদী কীভাবে সংলগ্ন মানুষের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে যায়, কবিরা সেই সম্পর্কের বিন্যাসকে তুলে ধরেন তাঁদের কবিতায়। বাস্তবের মাতলা আর কবিতার মাতলার মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান নেই সেই কথাই ধরা পড়েছে বরেন্দু মণ্ডলের ‘স্মৃতির মাতলা, ছন্দের মাতলা’ প্রবন্ধে।

‘মাতলা’ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় সুন্দরবনের সম্পূর্ণ অজানা, অনুচ্চারিত লোকশিল্পী ও তাঁদের হাতে মূর্ত লোকজ শিল্পকলার কিছু সরাসরি দৃশ্যায়ন। ধারাবাহিক এই বিশেষ রচনার শিরোনাম— ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া’। ধারাবাহিকের এটি দ্বিতীয় পর্ব। সুন্দরবনের নকশী কাঁথাশিল্প, মাদুর, উলুটি, দারু ভাস্কর্য সম্বলিত এই লেখা। সঙ্গে সুন্দরবনের প্রত্ন ও লোকশিল্পের সংগীতমুখর গ্রাম দেউলবাড়ির পরিচয়। সেইসঙ্গে রয়েছে সুন্দরবনের শিল্পীর নিজস্ব লেখা ও সুরারোপিত লোকগান যা এই বইয়ে লেখার সঙ্গে দেওয়া QR Code-এর স্ক্যানের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গেই মোবাইল ফোনে শুনে নেওয়া যায়। বিজ্ঞানের এই অভিনব অগ্রগতিকে সুচারুভাবে পত্রিকায় প্রয়োগের ভাবনা ও প্রয়োগের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে কুর্নিশ।

মাতলা নদীর ব্যাপ্তি ছিল আগে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বর্তমান ক্যানিং বাজার-সহ আশপাশের সমস্ত এলাকাই ছিল মাতলার দখলে। ধীরে ধীরে পলি জমে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে মাতলা। সেই জায়গায় ক্রমেই বসতি, দোকানপাট, বাজার গড়ে ওঠে। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে মাতলার যে মূল অংশ দিয়ে নৌকো, লঞ্চ চলত, বর্তমানে সেই অংশও মজতে বসেছে। গত কয়েক বছরে নদীর মাঝখানেই পলি জমে দ্বীপ দেখা দিয়েছে। নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের কথায়, “মাতলার মতো নদীগুলি যে পরিমাণ পলি জোয়ারের সময়ে নিয়ে ঢোকে, ভাটার সময়ে সেই পরিমাণ পলি নিয়ে বের হতে পারে না। সেই পলি জমেই এই দ্বীপগুলি তৈরি হচ্ছে। মাতলা নদী তার নাব্যতা হারাবে, তা অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল। সে কারণেই এখানে বন্দর তৈরি হলেও তা দশ বছরের বেশি টেঁকেনি।” ক্ষিতীশ বিশাল স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা ছোটবেলায় এই মাতলার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছি। এখন মাতলা মজে গিয়েছে। যে নালায় নিয়মিত জোয়ার-ভাটা খেলত, সেটিও মজে যাচ্ছে। মাতলার বুকে দুটো সেতুর স্তম্ভ নির্মাণের ফলেই এই এলাকায় দ্রুত পলি জমে চর তৈরি হয়েছে।” বর্তমানে ক্যানিং মহকুমাশাসকের দফতর থেকে শুরু করে বিডিও অফিস ও অন্যান্য সরকারি দফতর গড়ে উঠেছে মাতলার চরে।

নদী এভাবে মজে গিয়ে জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। বিশেষ করে ভরা কোটাল বা বড়সড় কোনও ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়লে নদীবাঁধ ভেঙে বা উপচে নোনা জল ঢুকে পড়ছে এলাকায়। বর্ষাকালেও এলাকা প্লাবিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। যত বেশি নদীতে বাঁধ দিয়ে তার গতিপথ আটকে দেওয়া হচ্ছে মাছের ভেড়ি করার জন্য, নদীর চর দখল করে কোথাও বা নদীবক্ষেই কংক্রিটের নির্মাণ তৈরি হচ্ছে, ততই শীর্ণ হচ্ছে নদী।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমের বাঁধাধরা গতের বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নিয়ে বহুমুখী আলোচনায় সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’। যে-কথা বলতেই হয়, একটি পত্রিকা তার সমগ্রতা পায় ভাবনায়। এক্ষেত্রে সবার আগে ধন্যবাদ প্রাপ্য ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’-র পুরো পরিবারকে যারা এরকম একটি বইয়ের স্বপ্ন শুধু দেখেছেন তাই-ই নয়, সুচারু পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় অতি যত্ন ও নিষ্ঠায় বইটিকে নির্মাণ করেছেন পারদর্শিতার সাথে। স্বাত্তিক জানার প্রচ্ছদের ছবি ও অসাধারণ ফটোগ্রাফ এবং গ্রন্থের অন্তর্গত শুভ্রকান্তি সিনহার স্কেচ মাতলা সংখ্যার মূল সুরকে বেঁধে দিয়েছে পাঠকের মনে।

নদী বয়ে যায়। বহমান স্রোত শুকিয়ে আসে একদিন। একদিন ছোট্ট গ্রামের গাছপালা, মাঠ, দোকানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মিঠে জলের ধারার জায়গায় পড়ে থাকে শুকনো খাত, আর নদীর পাড়ে বসে থাকা ছোট্ট ছেলেটা বড়ো হয়ে নদী থেকে আরও দূরে সরে যায়। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে ছেলেবেলার স্মৃতি। নদীর পরিচয়, তার চারপাশের মানুষের হারিয়ে যাওয়া সত্তা তাই নতুন করে আহরণ করতে হয় গবেষককে। ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’-র মাতলাকে নিয়ে এই নিবিড় অনুসন্ধান আগামীর সুন্দরবন চর্চায়, আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানে আলোর দিশা দেখাবে। আমরা প্রদীপ্ত হব।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us