-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

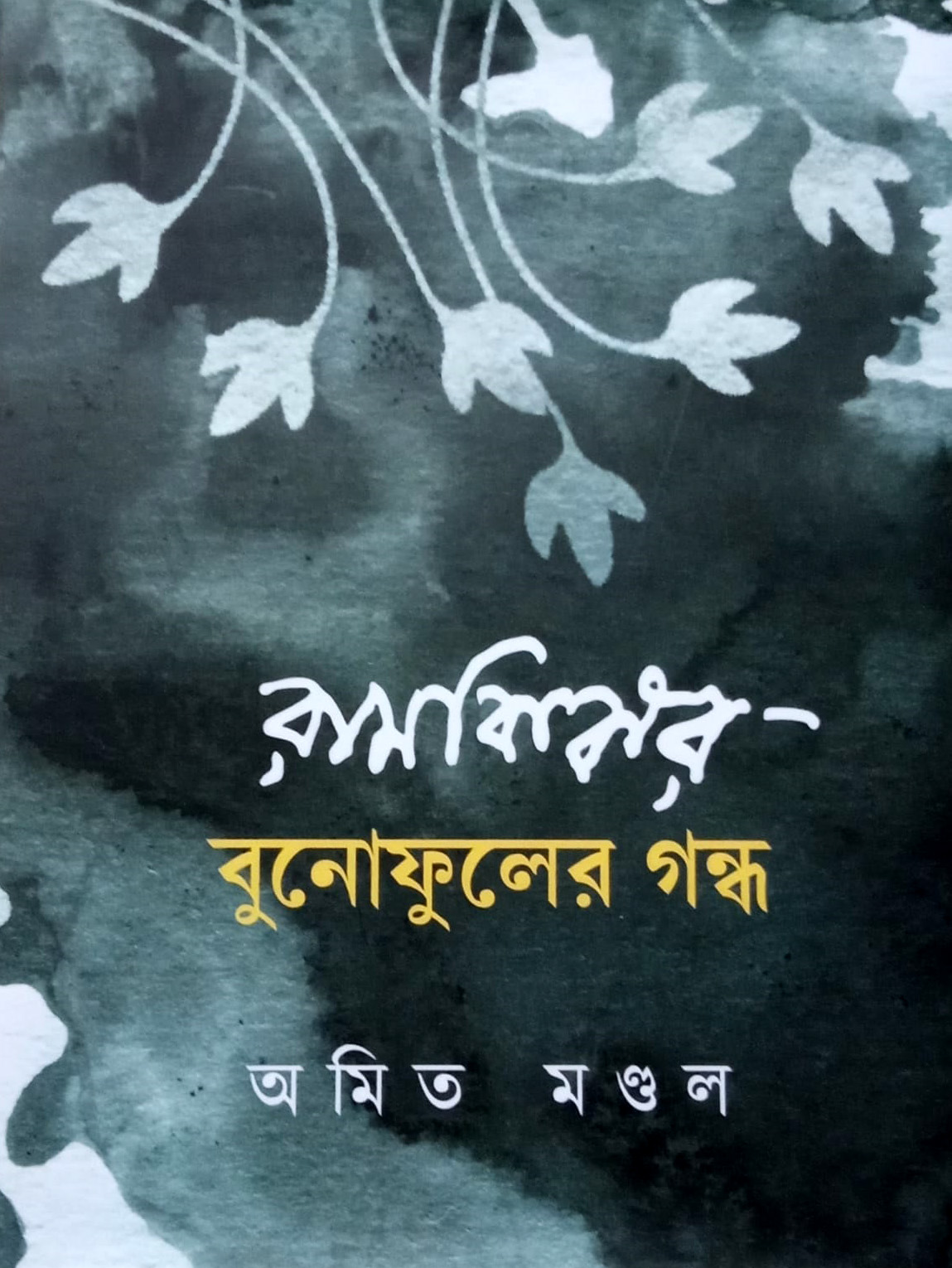

পাঠ প্রতিক্রিয়া: অমিত মণ্ডল রচিত ‘রামকিঙ্কর: বুনোফুলের গন্ধ’ : স্বাতী পারেখ

রামকিঙ্কর: বুনোফুলের গন্ধ — অমিত মণ্ডল; প্রচ্ছদ—সৌরভ মিত্র; প্রকাশক- আখরকথা, হাওড়া; জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-93-91851-88-0

রামকিঙ্কর: বুনোফুলের গন্ধ — অমিত মণ্ডল; প্রচ্ছদ—সৌরভ মিত্র; প্রকাশক- আখরকথা, হাওড়া; জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-93-91851-88-0

রামকিঙ্কর বেইজ এক অত্যাশ্চর্য মানুষ, সাধারণ মানুষের নিরিখে যাঁর বিচার করা যায় না। এইসব শিল্পীরা প্রতিভার যে উচ্চমার্গে বিচরণ করেন, সেখান থেকে বাস্তবজগতের নিয়মকানুন, সভ্যতা-ভব্যতা, উচিত-অনুচিত বোধের ঘেরাটোপে বোধহয় ওঁদের ফেলা ঠিক নয়। অনেকে হয়তো বলবেন, প্রতিভার দোহাই দিয়ে তাঁদের সব কিছু মেনে নেওয়া যায় না। এই মানুষেরা তো সমাজেরই অংশ, সমাজের নিয়মকানুন, আদবকায়দা অবশ্যই তাঁরা মানতে বাধ্য। তবে সৃষ্টি জিনিসটা এমনই যে কখন, কীভাবে, কার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সে পরিপূর্ণতা পায়, তা কেউ জানে না— লতা যেমন আশ্রয় করার মতো কোনো কিছুকে সামনে পেয়ে গেলে তাকেই আশ্রয় করে ক্রমশ বেড়ে ওঠে, বিস্তারিত হয়। সেদিন দেখলাম, আমাদের বারান্দায় একটি লতানো গাছ সামনে ঝুলঝাড়ার ডান্ডা পেয়ে, তাকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে। ওর তো উচিত ছিল গাছের ডাল বেয়ে ওঠা, কিন্ত প্রকৃতিগত কারণে ওকে যে এগোতেই হবে, না অগ্রসর হয়ে ওর উপায় নেই। যাকে অবলম্বন করে ওর বিস্তার ঘটবে, তাকে ধরেই তার অগ্রগতি। এই স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তাই একজন শিল্পীর প্রাণ, তাঁর চালিকাশক্তি।স্বনামধন্য ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে লেখা অমিত মণ্ডলের ‘রামকিঙ্কর— বুনোফুলের গন্ধ’ এক সংগ্রহযোগ্য বই। বিচিত্র-জীবন রামকিঙ্করকে নিয়ে হয়তো অনেকেই লিখেছেন। শিল্প ও জীবন যাপনের জটিলতায় হয়তো শিল্পী রামকিঙ্করকে বোঝা অনেক সময় দুরূহ হয়ে উঠেছে। অনেক লেখাতেই তাঁর শিল্প মননের চাইতে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে রামকিঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের নানা বেখেয়ালিপনা ও চারিত্রিক স্খলনই। কারুর জীবনে নিষিদ্ধ যৌনতার গন্ধ পেলে সাধারণ মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, চঞ্চল হয়ে ওঠেন অনেক জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বজ্জনও। একজন শিল্পী মানুষের শিল্পের ঔৎকর্ষ বিচার মাথায় ওঠে। অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, আর্থিক দুরবস্থা, সৃষ্টিকর্মের উপযোগী জিনিসের অভাব— এইসব নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে শিল্পের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা রামকিঙ্করকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। দূর অজ গ্রামের দরিদ্র, অন্ত্যজ পরিবারের ছেলে রামকিঙ্কর তাঁর নিজস্ব শিল্পীসত্তা ও কঠিন অধ্যবসায়ের সাধনায় বিশ্ব ভাস্কর্য শিল্পে এক অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছেন। পৃথিবী বিখ্যাত ভাস্কর রদ্যাঁ, এপস্টাইন, হেনরি মূর— এঁদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন রামকিঙ্কর বেইজ।

স্বীকার করতেই হবে, এই গ্রন্থের লেখক অমিত মণ্ডল অনুভূতিপ্রবণ। গভীর মনন নিয়ে রামকিঙ্করের উপর পড়াশুনা করে তাঁর জীবনের নির্যাসটুকু তিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। সত্যিই প্রকৃতির ছেলে রামকিঙ্কর হলেন বুনোফুল, আর সেই বুনোফুলের জীবনের প্রকৃত বুনোগন্ধের নির্যাস বইটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। লেখার মধ্যে রয়েছে এমন মুনশিয়ানা আর সাবলীলতা যে পড়ে মনে হচ্ছে সকলে পড়ুক, সকলে জানুক প্রকৃতিদত্ত এই বুনোফুলের অনন্যসাধারণ প্রকাশ।

একশো বছর হতে চলল বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের পরামাণিকের ছেলে রামকিঙ্কর বোলপুর স্টেশনে পা রাখেন (জুলাই, ১৯২৫)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে প্রশিক্ষণের জন্য রামকিঙ্করকে রেখে গেলেন। নিমরাজি নন্দলাল কিছুদিনের জন্য তাঁকে কলাভবনে রাখলেন। উড়নচণ্ডী, খ্যাপা শিল্পীর আর সারাজীবনে শান্তিনিকেতনের বাইরে বেরোনো হল না। কেবল দিল্লিতে গিয়েছিলেন দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ২৫ ফুটের যক্ষ-যক্ষী ভাস্কর মূর্তি গড়তে। জীবনযাপনে উদাসীন, বাস্তবে নিন্দনীয় ব্যক্তিত্ব অথচ ছবির ক্যানভাসে আর ভাস্কর্যে তিনি এক নান্দনিক মানুষ। ওঁর ভাস্কর্যে বিষয়বস্তু বা মানুষের ভিতরের চরিত্রটি পরিস্ফুট। যেমন তাঁর করা ‘অহিংসা’ এক অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য। গান্ধীজির মূর্তি, কিন্তু চেহারার কার্বন কপি নয়, শারীরিক সাদৃশ্যের বদলে চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে সেখানে, মূর্ত হয়েছে গান্ধীজির ভাবমূর্তি। এখানেই প্রকৃত ভাস্কর্যের উৎকর্ষ।

বীরভূমের উদাসী রুক্ষভূমি, গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মন কেমন করা মায়া, রাতের চন্দ্রালোকের আবছা মায়াবী রূপ, শান্তিনিকেতনের বর্ষার চপল চঞ্চল রূপ রামকিঙ্করের শিল্পীমনকে মাতিয়ে তোলে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক। বীরভূমের প্রকৃতি ও মানুষ শিল্পীমনকে আলোড়িত করে। সৃষ্টির কাজে তাঁরা নিমগ্ন হন। শিল্পের জগতে ডুবে থেকে পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। গুরুদেব চিনেছিলেন রামকিঙ্করের ভিতরের মানুষটিকে। তাই তিনি রামকিঙ্করকে সব কিছু ভুলে, লোকের অপবাদ ভুলে শান্তিনিকেতনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তাঁর সৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার অনুমতি দেন। শিল্পগুরু নন্দলাল বসুও চিনেছিলেন জাত শিল্পীকে। পরবর্তীকালে রামকিঙ্করের বিখ্যাত সব ছাত্ররা— শঙ্খ চৌধুরী, প্রভাস সেন, সত্যজিৎ রায় বা দিনকর কৌশিক— তাঁদের গুরুর প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বীরভূমের সাঁওতালরা ও তাদের জীবনধারা রামকিঙ্করকে আকৃষ্ট করত, বিশেষত সাঁওতালী মেয়েরা। তাদের দেহ ও মনে এক বিশেষ ছন্দ আছে যা তথাকথিত ভদ্র সমাজের মহিলাদের মধ্যে থাকে না। রামকিঙ্করের প্রসিদ্ধ সব ভাস্কর্যে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ, তাদের জীবন, তাদের পরিবার, তাদের কর্ম জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে চলমান ও গতিময় রূপ প্রকাশিত, যা সত্যিই অভিনব।

রামকিঙ্করের সৃষ্টিকার্যে অনেকেই অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অপরিহার্য সহচর ছিলেন বাগালদা। ভাস্কর্যের মশলা ও মডেলিং-এর মাটি তৈরির কাজে দিবারাত্র শিল্পীকে সাহায্য করতেন বাগালদা। 'সাঁওতাল পরিবার', 'কলের বাঁশি', 'বুদ্ধদেব','ধান ঝাড়া' ইত্যাদি বিখ্যাত শিল্পকর্মের সঙ্গে বাগালদা ঐকান্তিকভাবে জড়িত।

মহিলারা অনেকেই রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনের অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসেবে এসেছেন। ভুবনডাঙার পাতাকুড়ানি খাঁদুবালা ও আবরণ রামকিঙ্করের আঁকায় জীবন্ত হয়েছেন। কলাভবনের জয়া আপ্পাস্বামী চিরস্থায়ী হয়ে রইলেন রামকিঙ্করের 'সুজাতা' ভাস্কর্যে। মণিপুরী মেয়ে বিনোদিনী ছিলেন রামকিঙ্করের প্রিয় ছাত্রী। এই ছাত্রীর প্রতি শিল্পীর মানসিক আকর্ষণ ছিল তীব্র। বিনোদিনী রামকিঙ্করের মনের গভীরে এমন ছাপ রেখেছিলেন যে তিনি দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও যখন খুশি রামকিঙ্কর বিনোদিনীর চিত্র আঁকতে পারতেন। দুজনের জীবনে প্রেম এলেও অসম সামাজিক অবস্থানের জন্য সেই প্রেম সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু সেই প্রেম অন্য ধারায় প্রবাহিত হল— ব্যক্তিগত সুখের ঊর্ধ্বে গিয়ে শিল্পী জীবনে তা স্থান পেল। অনেকেই এসেছেন চলেও গেছেন কিন্তু দরিদ্র, স্বামী-পরিত্যক্তা রাধারানী রামকিঙ্করের আজীবনের সঙ্গী হয়ে থেকে গেলেন। রামকিঙ্করের জৈবিক জীবনের যাবতীয় সেবা ও সংসার দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর চিত্রের ও ভাস্কর্যের অন্যতম মডেল হয়ে রামকিঙ্করের শিল্পীজীবন সার্থক করে তুললেন রাধারানী। দিল্লির যক্ষিণী মূর্তি রাধারানীকে মডেল করে তৈরি করেছিলেন রামকিঙ্কর। প্রথা ভেঙে ন্যুড স্টাডির সূচনা তিনিই করলেন রক্ষণশীল শান্তিনিকেতনে। অন্ত্যজ পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য সমাজের কাছে অনেক অপমান সহ্য করেছেন তিনি। প্রায় অশিক্ষিত অবস্থাতেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়ায়, তাঁর অনুপ্রেরণায় এবং নিজের চেষ্টায় পড়তে শিখেছিলেন, এমনকি ইংরেজিও শিখেছিলেন। নিজের নিষ্ঠায় ও প্রতিভায় আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যশিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেওয়া সত্ত্বেও 'নাপিতের ছেলে'— এই তকমা থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই তাঁর শিল্প-প্রতিভার চাইতেও জনসাধারণের কাছে তাঁর নীচু জাতের পরিচয় ও তাঁর বাউণ্ডুলে, বেনিয়মের জীবনই বেশি প্রাধান্য পেয়ে চলেছে আজও।

অমিত মণ্ডলের বইটি এদিক থেকে ব্যতিক্রমী। ছোট ছোট পরিচ্ছেদে সাজানো অনতিদীর্ঘ এই সাবলীল রচনা থেকে আমরা সাধক শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাই। বইটির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে রামকিঙ্করের আর্ট প্লেটে ছাপা বেশ কিছু সৃষ্টিকর্মের রঙিন ছবি, আর রয়েছে কিছু ভাস্কর্য ও শিল্পীর সাদা কালো ছবি। এগুলি নিঃসন্দেহে বইটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us