-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | প্রবন্ধ

Share -

‘কোচবিহার দর্পণ’ পত্রিকায় দুর্গাপুজো প্রসঙ্গ : দেবায়ন চৌধুরী

‘কোচবিহার দর্পণ’ পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ সনের ১লা বৈশাখ। ইং ১৪ এপ্রিল, ১৯৩৮। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন শ্রী শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও শ্রী জানকীবল্লভ বিশ্বাস। ‘কোচবিহার ষ্টেট প্রেস হইতে অফিসার-ইন-চার্জ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত’ এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল দুই পয়সা। পাক্ষিক হিসেবে পথ চলা শুরু করলেও কয়েক বৎসর পর ‘কোচবিহার দর্পণ’ মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও জানকীবল্লভ বিশ্বাস ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। পরের সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছিলেন শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। ৪র্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় সহসম্পাদক হিসেবে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী। শরচ্চন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর পর ৭ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা থেকে এর দায়িত্ব নেন অমূল্যরতন গুপ্ত। ‘কোচবিহার দর্পণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্গাপুজোকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখিকে ফিরে দেখতে চেয়েছি আমরা। কেননা প্রতিটি উৎসব শেকড়ে ফেরার কথা বলে।

(২) জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘কোচবিহারে রাজকীয় দুর্গোৎসব’ (১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ২১শে আশ্বিন ১৩৪৫) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। দেবীবাড়ির মহাপূজার ইতিহাস ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এই লেখায়। প্রথমেই এসেছে বীরশ্রেষ্ঠ শুক্লধ্বজের ভ্রাতৃহত্যা মানসে রাজসভায় গমন ও জগজ্জননীর কোলে দশ বাহু দ্বারা বেষ্টিত অগ্রজ নরনারায়ণকে চাক্ষুষ করে মূর্চ্ছালাভের প্রসঙ্গ। চেতনা ফিরে এলে শুক্লধ্বজ অকপটে সমস্ত কথা বিবৃত করেন। এই শুনে নরনারায়ণ বলেন— “তুমি মহাভাগ্যবান্, তাই স্বচক্ষে আজ মায়ের অমর-বাঞ্ছিত মূর্ত্তিদর্শন করিয়া ধন্য হইলে ! আর আমি মায়ের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইলাম, অতএব অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া আমি এই পাপজীবনের অবসান করিব।” (পৃ: ১৪৯)। মহারাজ অনশনব্রত অবলম্বন করেন। তিন দিনের দিন ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেবীর দর্শন ও বাণী প্রাপ্তি— “তোমার পবিত্র বংশে যাহাতে আমার পূজা চির প্রবর্ত্তিত হয় সেই মানসে এই লীলার অবতারণা। তুমি আজ আমাকে যে মূর্ত্তিতে দর্শন লাভ করিলে, অবিকল এই মূর্ত্তিতে তুমিও তোমার উত্তরজীবি পবিত্র বংশধরগণ আমার অর্চ্চনা করিবে।” (পূর্বোক্ত)। এরপর লেখক মায়ের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। ভক্তি ও আবেশ মিশ্রিত সেই রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করছি— “সৌন্দর্য্যের সহিত ভীষণতার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ সে মাতৃমূর্ত্তিতে ! মৃত্যুর অভিনয়ে অমৃত-নিস্যন্দিনি হাস্য রেখা মায়ের অধরপ্রান্তে—বিশ্বধংসী শূলের সহিত বরাভয়করের কি মমতাময়ী পরিকল্পনা ! সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি নাই, --মোহমহিষাসুরের কণ্ঠ-বিনিষ্ক্রান্ত অসুরের দক্ষিণবাহু সিংহবাহিনীর সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে—মুক্ত বাম হস্ত ভগবতীর আদেশক্রমে আর একটি অনুরূপ ব্যাঘ্রমূর্ত্তির দ্বারা আক্রান্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তদবধি সেই যোগিজনবাঞ্ছিতা জগতারাধ্যার অদ্বৈতমূর্ত্তি এই পবিত্র রাজবংশে অদ্যাবধি একই ভাবে একই বিধানে সংপূজিতা হইয়া আসিতেছেন।” (পূর্বোক্ত)

এই লেখা থেকে জানতে পারি, মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সময় বর্তমান দেবীমন্দিরটি স্থাপিত হয়। তার আগে প্রতিবছর পূজাগৃহ নির্মিত হত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে ময়না বৃক্ষের শাখা ছেদন করে ‘যূপ’ পূজনের মধ্য দিয়ে দেবীপূজার সূচনা ধরা যেতে পারে। মদনমোহন বাড়িতে একমাস যথাবিহিত পূজা-অর্চনার পর ‘রাধাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যূষে, মঙ্গল বাদ্যাদি সহযোগে উহা দেবীবাড়িতে দুর্গা মন্দিরে আনয়ন করা হয়।’ যূপ স্থাপনের ত্রিরাত্র পরে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়। মহালয়ার পর শুক্ল প্রতিপদের দিন থেকে দেবীর কল্পারম্ভ। দ্বিতীয়ার দিন রাজগণ ও অমাত্যমণ্ডলীর প্রথম দেবীমূর্তি দর্শনকে ‘দেওদেখা’ বলা হত। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর পূজাবিধি এই লেখায় উঠে এসেছে। প্রবন্ধের শেষাংশে পাই দেবীর যাত্রার সময় খঞ্জন পাখি উড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ— “প্রাচীন কালে স্বয়ং মহারাজ পাট হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া খঞ্জন ছাড়িয়া দিতেন, খঞ্জন যে দিকে উড়িয়া যাইত মহারাজ প্রথম সেই দিকেই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন এবং সফলকাম হইতেন। বর্ত্তমান কালে মহারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ দ্বারবক্সী মহাশয় উক্ত খঞ্জন ছাড়িয়া দেন এবং জ্যোতিষ পণ্ডিত দ্বারা তাহার গতিবিধির ফলাফল নির্ণীত হইয়া থাকে।” (পৃ: ১৫০)

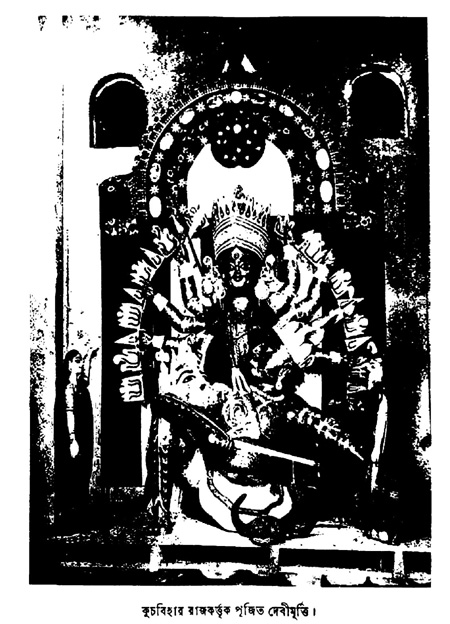

‘কুচবিহার রাজকীয় দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল কার্ত্তিক ১৩৫২ সংখ্যায়। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ মূলত পূর্বোক্ত লেখারই অনুবর্তন। এই রচনার সঙ্গে ‘কুচবিহার রাজকর্ত্তৃক পূজিত দেবীমূর্ত্তি’-র ছবি মুদ্রিত হয়েছিল।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা’ (৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫২) প্রবন্ধে পুরাণকথার সঙ্গে ভক্তের আর্তি যুক্ত হয়েছে— “এই দুর্দ্দিনে, সর্ব্বকল্যাণকারিণী সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, তুমি ছাড়া আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? মা ত্রাণ কর, বিশ্বকে রক্ষা কর।” (পৃ: ২৩৭)

(৩) এবারে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত কিছু প্রতিবেদন উদ্ধৃত করছি—

দুর্গাপূজা:--স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় অত্র সহরে শ্রী শ্রী ঁবলরাম জিউর প্রাঙ্গণে, শিব বাড়ীতে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে মহামায়া পাটে তিনখানি ঁরী শারদীয় পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছে। প্রতিমার গঠন প্রণালীতে স্থানীয় কুম্ভকারগণ বেশ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাদের গঠন নৈপুণ্য বিদেশীয় কারিকর অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। ইহা দেশীয় কুম্ভকারদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। জনসাধারণের এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে এই পূজা উপলক্ষে ঁরী মহামায়া পাটে চারি দিবস বিরাট মেলার আয়োজন হইয়াছিল।

মাথাভাঙ্গার দুর্গোৎসব—

এ বৎসর মাথাভাঙ্গা টাউনে দুর্গোৎসব সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। গত বৎসর সহরে চারিখানা প্রতিমা হইয়াছিল তৎস্থলে এ বৎসর মাত্র দুইখানি প্রতিমার পূজা হইয়াছে। অত্রস্থ হাটের ইজারাদার কর্ত্তৃক হাট প্রাঙ্গণে একখানি ও মাথাভাঙ্গা ক্লাবের উদ্যোগে বারোয়ারী ভাবে স্থানীয় ঁমদনমোহন ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে অপর আর একখানি পূজা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সহরের ৩।৪ মাইল মধ্যে আরও দুই তিন স্থানে শ্রীশ্রী ঁদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছে। গ্রামের পূজানুষ্ঠান মধ্যে সহরের সন্নিকটস্থ শিকারপুরের স্থানীয় প্রামাণিক পরিবারের শ্রীশ্রী ঁদুর্গোৎসবে কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহা শাস্ত্রোচিতমতে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত নূন্যাধিক তিন ফুট উচ্চ শ্রীশ্রী ঁদশ ভূজার ধাতু নির্ম্মিত ঐ প্রামাণিক পরিবারের নিত্য পূজার গৃহ বিগ্রহ। শারদীয় উৎসব কালে প্রতি বৎসর উক্ত বিগ্রহের গান বাদ্যাদিদ্বারা সমারোহের সহ ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

(১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা, ১লা কার্ত্তিক ১৩৪৫, পৃ: ১৬৯)

স্থানীয় দুর্গাপূজা—

এই বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যুদ্ধজনিত অবস্থার চাপে মানুষ যেন মনমরা হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দেবীবাড়ীতে দেবীপূজা ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে দুর্গাপূজা সরকারী দেবোত্তর ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জোতদারদিগের মধ্যে রায় চৌধুরী শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅমূল্যকুমার বকসী মহোদয়ের বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দুর্গোৎসব হয়। সহরের কয়েকটি পল্লীতে সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; তন্মধ্যে হাজরাপাড়া, গুড়িয়াহাটী ও পুরাতন পোষ্টাফিস পাড়ার দুর্গাপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহা সমারোহের সহিত সহরের বিভিন্ন স্থানের দেবীমূর্ত্তি স্থানীয় তোরষা নদীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং নদীতীরে উপস্থিত থাকিয়া জনগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ দিন বৈকালে দেবীমূর্ত্তি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর দুর্গামূর্ত্তি শোভাযাত্রা সহকারে সাগরদীঘির পার দিয়ে তোরষা নদীর তীরে লইয়া যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, স্থানীয় মিলিটারি, বয়-স্কাউট্, সশস্ত্র পুলিশ এবং জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করে। মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং দেবীমূর্ত্তি ও ঠাকুরবাড়ীর দুর্গামূর্ত্তির মধ্যস্থলে এক সুদৃশ্য সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। মহারাজ বাহাদুরের রাজবেশ ও সৌম্যমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ অপূর্ব্ব মনোহর শোভা পাইতেছিল।

দশহরা দরবার—

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর রাজবাড়ীতে দশহরা দরবারের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষ্যে দরবার-গৃহ সময়োচিত সাজসজ্জায় বিভূষিত ও আলোকমালায় প্রদীপ্ত হইয়া উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য দরবারীগণ যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে দরবার-সভায় নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। আট ঘটিকার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর দরবার কক্ষে প্রবেশ করিলে তোপধ্বনি হয় এবং দরবারীগণ দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করেন। মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করিলে রাজগুরু আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করেন এবং দরবারীগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে একে একে সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া নজর প্রদান করেন। মহারাজা নজরের স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। পরে দরবারীগণের মধ্যে পান আতর বিতরিত হইলে দরবার সমাপ্ত হয় এবং তোপধ্বনির মধ্যে মহারাজা বাহাদুর দরবারকক্ষ পরিত্যাগ করেন।

বিজয়া দশমী বাঙ্গালীর এক প্রধান জাতীয় উৎসব। পূর্ব্বে এইদিনে কুচবিহারে কোন দরবার অনুষ্ঠিত হইত না। গত বৎসর হইতে মহারাজা ভূপ বাহাদুর দশহরা দরবারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই জাতীয় উৎসবের দিনে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গকে রাজভক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিয়া মহারাজা বাহাদুর সকলের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫২, পৃ: ৩০৮)

কুচবিহারে দুর্গোৎসব—

প্রতি বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও রাজসিক বিধানানুযায়ী রাজকীয় দুর্গোৎসব দেবীবাড়ীতে এবং মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুচবিহারের বিভিন্ন পল্লীতে কয়েকটি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের বন্দোবস্ত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে হাজরাপাড়ায় ও পুরাতন পোষ্টাফিস পাড়ায় অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাজরাপাড়ায় পূজার বিভিন্ন দিনে কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যায়াম প্রদর্শন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্থানীয় যুবক ও কিশোরবৃন্দের এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

নবমী ও দশমীর দিনে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় এবারে বিসর্জ্জনে তেমন লোকসমাগম হইতে পারে নাই। প্রতি বৎসরের মত পুলিশ, মিলিটারী, বয়স্কাউট ও জনসাধারণের শোভাযাত্রা সহিত বিভিন্ন দুর্গাপ্রতিমা নদীতীরে লইয়া যাওয়া হয় এবং ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই বিসর্জ্জনকার্য্য সমাধা হয়।

(৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫৩, পৃ: ৩৯-৪০)

(৪) আবার ফিরে আসি প্রবন্ধের কথায়। শুকদেব সেনগুপ্তের ‘বিজয়া’ (৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫৩) লেখাটি সুখপাঠ্য। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতেই পারে—“বাঙ্গালীর হৃদয়ে বাঙ্গালীর সমাজজীবনে দুর্গার একটি বিশেষ স্থান। প্রভাতে দুর্গা স্মরণ করিয়া আমরা দিবসের কর্ম্ম আরম্ভ করি। দুর্গা স্মরণ করিয়া চিঠি লিখি, দুর্গা বলিয়া যাত্রা করি, আবার মেয়েকে আদর করিয়া দুর্গা বলিয়া ডাকি। দুর্গা বাংলার মা, দুর্গা বাংলার মেয়ে। বর্ষাস্নাত সবুজ বাংলা মায়ের কোলে শরতের সোনালি রোদের রং গায়ে মাখিয়া দুর্গা মেয়ের মত আসিয়া দেখা দেন। বাংলার মায়েরা আগমনী গাহিয়া মেয়েকে বরণ করেন। তিনদিন পরে মেয়ে আবার কৈলাসে ফিরিয়া যান। এই তিনটি দিনের জন্য বাঙ্গালী উন্মুখ হইয়া থাকে। আনন্দের প্লাবন খেলিয়া যায় বাংলার বুকে। এই আনন্দের ঢেউ বুকে বহিয়া আমরা আলিঙ্গন করি সকলকে। মাকে পাওয়ার আনন্দে আমাদের বিজয়া সার্থক হইয়া উঠে।” (পৃ: ২৭)

সুধীরকুমার দাশগুপ্তের লেখা ‘বিজয়া ও দুর্গোৎসব’ প্রবন্ধটি সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রবন্ধের শুরু হচ্ছে এইভাবে— “বিজয়ার সম্মেলন ! ১৩৫৩ সালের কলিকাতায় বিজয়ার সম্মেলন ! আশ্বিনের অল্পপূর্ব্বে রক্ত-স্নাত কলিকাতায় ভয়-বিহ্বলতা কাটাইয়া যে হিন্দু-গণ ঐক্য-বলে দীক্ষিত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারা মাতৃপূজা করিয়াছে, শক্তি-পূজা করিয়াছে। তাহারা বিজয়ার উৎসবে মিলিত হইয়াছে। ‘অতিমন্দকর: শুভ:’—যাহা অতি মন্দ করে, তাহা অনেক সময়ে শুভ হয়। প্রবল ঘর্ষণে তুচ্ছ কাষ্ঠ হইতেও আগুন জ্বলে, অমাযামিনীর অন্তে উদিত হয় শুক্ল চাঁদ। মনে হয় আভ্যন্তরীণ প্রবল আলোড়নে হিন্দুসমাজ এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে। আরও বিপদ আসিবে। যে অচিন্তনীয় ভয়াবহ বিপদ চলিয়া গেল, তাহাও হয়তো অনাগত বিপদের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজ ও জাতি তখন আরও অনেক উপরে উঠিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চাই ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি, পরস্পর নিবিড় পরিচয়, সুখে দুঃখে অভিন্নবোধ। কেবল উৎসবে নয়, ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাস্ট্র-বিপ্লবে বান্ধবতা। প্রতিবেশীই শ্রেষ্ঠ বান্ধব। হিন্দুই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বান্ধব। এই বান্ধবতার সাধনাই বিজয়ার প্রথম সাধনা।” (৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ: ৪৭) আমরা জানি, প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারা পুজোর পর জয়যাত্রায় বের হতেন। বাঙালির দুর্গোৎসবের সঙ্গে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের ‘নিত্য যোগ’। রাবণবধের আগে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপুজো করেছিলেন— ‘তাঁহার বিজয়াই রাবণের পরাজয় ও সংহার।’ লেখকের মতে, ‘বিজয়ার প্রথম সাধনা—ঐক্যবদ্ধ বল।’ হিন্দুর বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-সাহস-শৌর্য্য আছে, কেবল অভাব ঐক্যের। দুর্গার সাধনা আসলে ঐক্যের সাধনা। মহিষাসুর স্বর্গ অধিকার করলেন। দেবতাদের তেজোরাশি থেকে দুর্গা জন্ম নিলেন— “শিব-তেজে জন্মিল তাঁহার মুখ, বিষ্ণুতেজে বাহু, অগ্নি-তেজে ত্রিনয়ন এবং চন্দ্র-তেজে স্তনযুগ। দেব-গণের প্রদত্ত আয়ুধ ও অলঙ্কারে দেবী ভূষিতা হইলেন। তাই ঐক্যবদ্ধ-সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপা বাঙ্গালী-পূজিতা এই দুর্গা।” (পৃ: ৪৮) বামে লক্ষ্মী সৌভাগ্যের প্রতীক, ডানদিকে সরস্বতী জ্ঞানস্বরূপা, বলরূপী কার্তিক আর সিদ্ধিদাতা গণেশ। পদতলে অমঙ্গলরূপী মহিষাসুর। দুর্গার উৎপত্তি ও মূর্তির মধ্য দিয়ে যেমন ঐক্যের ছবি পাওয়া যায়, তেমনি দেবীবন্দনার মধ্য দিয়ে সমাজের সম্মিলিত শক্তির অংশগ্রহণ লক্ষণীয়— “মৃৎশিল্পী কুম্ভকারের মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণের মন্ত্র, মালাকরের পুষ্প ও মাল্য, কৃষক ও শ্রমিকের শ্রমের ধন—ধান্য, অন্ন, ফল, বিচিত্র বসনসম্ভার, বাদ্যকরের বাদ্য, নৃত্যকরের নৃত্য, বীরবৃন্দের বীর-ক্রীড়া—সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর সকল শক্তির সমাবেশ না হইলে দেবী-পূজার আয়োজন হয় না। সর্ব্ব-জন-সম্পাদিত এই পূজা সত্যকার সার্ব্বজনীন পূজা। তাই বাঙ্গালার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধ্যানে অখণ্ড দেশমাতৃকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন এই মূর্ত্তিতে—“ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।” (পৃ: ৪৮)

অখণ্ড ভারতকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে। আজ যখন দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে শত্রুরা, তখন ভারতের অখণ্ডতার স্বার্থে হিন্দুদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ‘আমাদের বুদ্ধি’-কে জাগ্রত করতে হবে। কেননা সঙ্ঘ-শক্তির উদ্বোধনই দুর্গাপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us