-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

শ্যামল-শৈশব : পাপিয়া ভট্টাচার্য

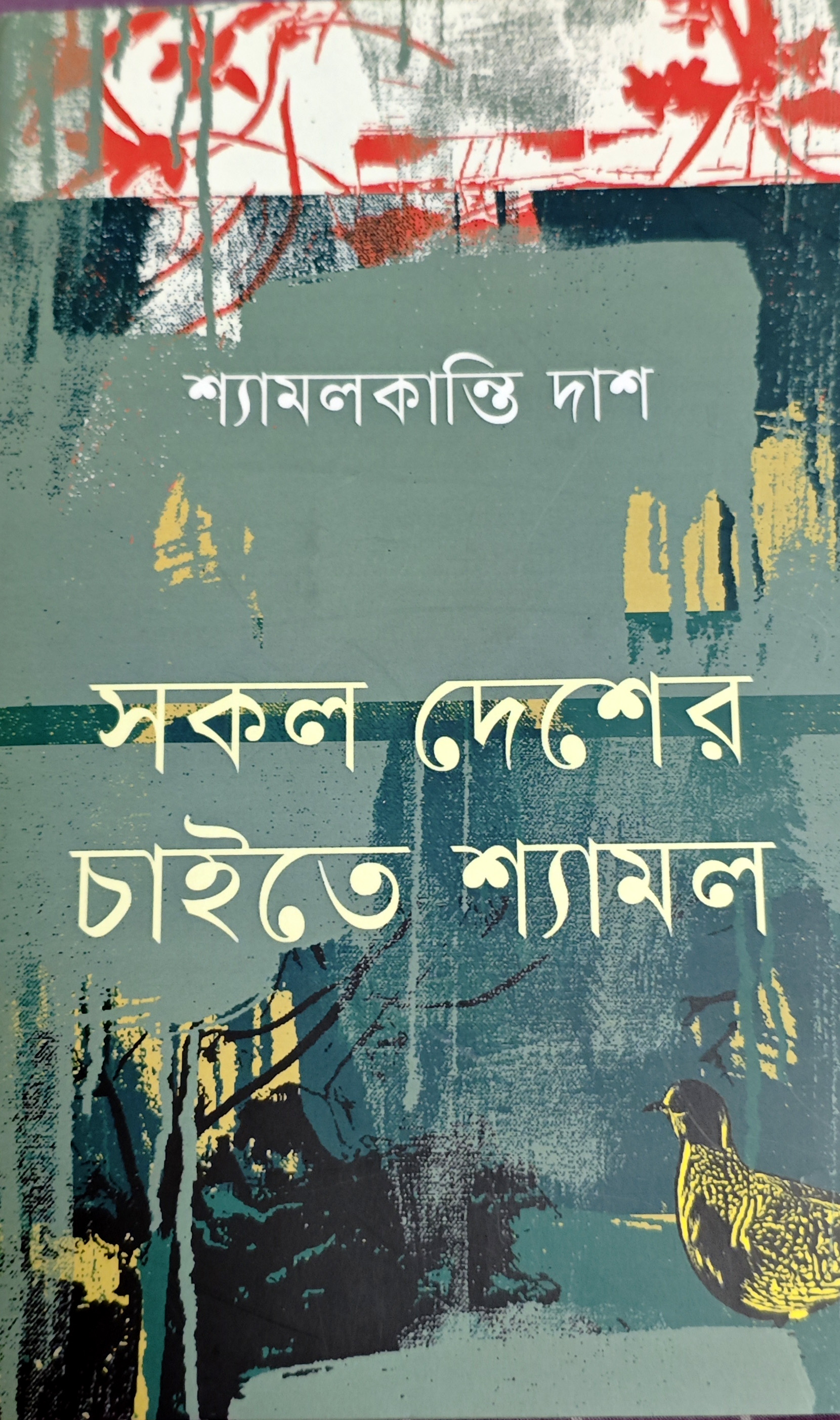

সকল দেশের চাইতে শ্যামল — শ্যামলকান্তি দাশ ; প্রচ্ছদ- ধ্রুব এষ; প্রকাশক- বার্ণিক প্রকাশন, পূর্ব বর্ধমান; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-93-8482-18-1

সকল দেশের চাইতে শ্যামল — শ্যামলকান্তি দাশ ; প্রচ্ছদ- ধ্রুব এষ; প্রকাশক- বার্ণিক প্রকাশন, পূর্ব বর্ধমান; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-93-8482-18-1

অতীত পারে না সময়ের সীমানা অতিক্রম করতে। সে শুধু সময়ের ভগ্নাংশ হয়েই রয়ে যায়। কিন্তু জীবন তার কাছেই যত্ন করে জমা রাখে আশৈশবের যত হিসেবনিকেশ। জমা রাখে কত শিশির ধোওয়া সকাল, মহালয়া ভোর অথবা উড়োজাহাজ দেখা অন্ধকার রাতের কথা। সেই সব টুকরো টুকরো ছবি জুড়েই তৈরি হয় স্মৃতির কোলাজ। সেইরকমই সাদাকালো সময়ের একটি রঙিন ছায়াছবি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন কবি শ্যামলকান্তি দাশ, যার নাম ‘সকল দেশের চাইতে শ্যামল’।সময় অশরীরী, খানিকটা হাওয়ার মতো। তাকে মুঠোর মধ্যে বন্দি করা যায় না। কিন্তু স্মৃতিপটে লেগে থাকে তার সোঁদা মাটির গন্ধ। যে গন্ধ টেনে নিয়ে যায় এক সহজ-সরল-শ্যামল গ্রামবাংলায়। শহুরে উষ্ণতা থেকে বহু দূরে, যেখানে নিশ্চিন্তে জিরিয়ে নেওয়া যায় দু-দন্ড। এমনি এক ছায়া সুনিবিড় মায়াবী গ্রামেই জন্মেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন সত্তর দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্যামলকান্তি দাশ। তাঁর কবিতার মধ্যে ধরা দেয় গ্রামবাংলার অপরূপ চিত্রকল্প। তিনি অকপটে বলেন, “পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আমি গ্রামের ছেলে।” (গ্রাম জীবনের হাওয়া) অথবা “যাচ্ছি বনে ভাদর মাসে বাঘ কুড়োতে। আমরা ক’জন স্বভাব কালো গাঁয়ের ছেলে। এঁড়িগোপাল, গেঁড়িগোপাল।” (এঁড়িগোপাল গেঁড়িগোপাল) এ হেন কবির আটপৌরে অতীতগাথা যে গ্রামজীবনের সাবেকিয়ানায় ঝলমল করে উঠবে এবং আজকের পাঠকের মন জয় করবে তা বলাই বাহুল্য।

কবি শ্যামলকান্তি দাশের বাবা ছিলেন শিক্ষক। অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ থাকলেও বাড়িতে বইয়ের ভাঁড়ার ছিল পরিপূর্ণ। তাই ছোটবেলা থেকেই রাজনগর গ্রাম, কঙ্কাবতীর ঘাট আর ফুদি পিসিমাদের বাগানের মতো বইও ছিল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী। আর ছিল একটা খোলা আকাশ। যেখানে উড়োজাহাজ চালিয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন কবি। মায়ের কাছে রেখে আসতেন হাজারো প্রশ্ন। ‘সকল দেশের চাইতে শ্যামল’ কবির সেই ফেলে আসা দিনগুলিরই যাপননামা। এই বইটি মোট এগারোটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি হল যথাক্রমে:- ওই যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা, ভয়ের পুকুর, আমাদের ছোট নদী, সেই সব স্বপ্ন, শুধু পদ্যের জন্য ইত্যাদি। প্রতিটি পর্বেই লেখক এক অনাবিল গ্রাম জীবনের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন সাবলীল শব্দরঙে। শুধু ছেলেবেলার দস্যিপনা নয়, বউবসন্ত কিংবা কানামাছি খেলা নয়, এ লেখায় উঠে এসেছে পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকের অ-দেখা সমাজ চিত্র। পালপার্বণ, মেলা, জলসা সব মিলিয়ে এক জমজমাট জীবনের গল্প যা আজকের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত।

যাত্রাপালা বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির অঙ্গ। পুজো-পার্বণের দিনে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে যাত্রার আসর বসানো ছিল গ্রাম বাংলার একটা রেওয়াজ। ছোটবেলায় দেখা যাত্রা এবং সেই সম্বন্ধিত একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে লেখক বলছেন, “এই গিজগিজে ভিড়ের ভিতর একবার এক যাত্রাপালায় রানীমার পোয়াতি সহচরীকে বিড়ি ফুঁকতে দেখেছিলাম। শাড়ির আঁচল ঢাকা ছাইচাপা মুখে একটুকরো সলজ্জ হাসি, হাসির নিচে জ্বলজ্বল করছে, হুলো বেড়ালের মতো গোঁফ। আরে, দুপুরবেলা এই সহচরীটাকেই তো ইস্কুলের মাঠে কচিকাচাদের সঙ্গে হাডুডু খেলতে দেখেছিলাম।” (পৃ-১৩) গ্রামীণ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রকমারি মেলা বসে বছরভর। এখানে কবি তাঁর গ্রামের এমন একটি মেলার কথা উল্লেখ করেছেন যা অনেকের কাছেই অজানা। “আলোয় আলোময় শিশির ভেজা রাস্তা। গমগম করছে চারদিক। আমাদের পায়ে জুতো নেই, পেন্টূলের গিঁট্টু আলগা, শীতে হু-হু করে কাঁপছি, তবু ফুত্তির শেষ নেই। আমাদের স্বপ্নের ভীমমেলা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।” (পৃ-৩৪) ভীম একাদশীর দিন ভীমকে পুজো করে মেলা বসে। প্রায় দিন পনেরো হস্তিনাপুর ছেড়ে ভীম পালোয়ান ডেরা বাঁধে রাজনগর গ্রামে। এরকমই আরও অনেক আনন্দের কথা, ভালোবাসার কথা, আশকারার কথা জমে আছে স্মৃতিকথাটির প্রতিটি পাতায়।

স্মৃতিচারণার উপসংহারে পৌঁছে কবি শ্যামলকান্তি লিখেছেন “নলিনীর জন্যই আমার পাইলট হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এখন থেকে আমি পদ্যে মশগুল। বড়োলোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীরঞ্জন আমাকে শেষ পর্যন্ত কবি করে ছাড়ল। একটি পদ্য শহরের একটি ছোটোদের কাগজে কিঞ্চিৎ মেরামত করে ছাপাও হল। কিন্তু সে তো আরেক গল্প। পরে বলা যাবে কখনও।” (পৃ-৫৬) বাকিটা ইতিহাস। ভাগ্যিস নলিনীরঞ্জনের মতো মানুষেরা আছেন। যারা অনায়াসেই বেঁধে দিতে পারেন আরেকজনের ভবিষ্যতের সুর। তা না হলে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি পাঠক এমন একজন বিদগ্ধ কবিকে হয়তো হারাতো। যাঁর কলম ছুঁয়ে যায় জীবনের কথা —

আমাকে হয়তো কিছুদূর নিয়ে গেলে

শব্দের কাঠিন্য নেই, চলার ছন্দে নেই কোনো শ্লথতা, তাই মাত্র ছাপান্ন পাতার “সকল দেশের চাইতে শ্যামল” শুরু থেকে শেষপর্যন্ত একটি সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা। সুবিখ্যাত চিত্রী ধ্রুব এষ-এর প্রচ্ছদ অনবদ্য। বইয়ের ভেতরে পাতায় পাতায় কিছু অলঙ্করণ থাকলে আরও ভালো হত। অক্ষর এবং অলঙ্করণের যুগলবন্দীতে বইটি একটি আলাদা মাত্রা পেত ।

আমাকে হয়তো কিছুদূর নিয়ে যাবে

ওভাবে পালাতে পারব না আমি আর—

আমাকে কোথাও পুঁতে রেখে যেয়ো তুমি।

গ্রামের দুপাশে উদাত্ত বাঁশবন—

কোনো উৎপাত ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেদিন উঠবে গাছ

বুক খামচিয়ে যেদিন গজাবে পাতা

মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো, যেদিন উড়বে ছাই

দেখো তো আমার উদ্ভাস কতখানি!

আমিও ছিলাম তোমাদের ভাঙাদলে

আমিও ছিলাম সুগভীর কঙ্কাল—

মুখ দেখতাম কালি পড়া লন্ঠনে

জানাতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল!

(বিলম্ব) - মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us