-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা

Share -

শাঁটুলবাবুর বইচর্চা ও ব্যক্তিজীবন পাঠ : অরূপ সেন

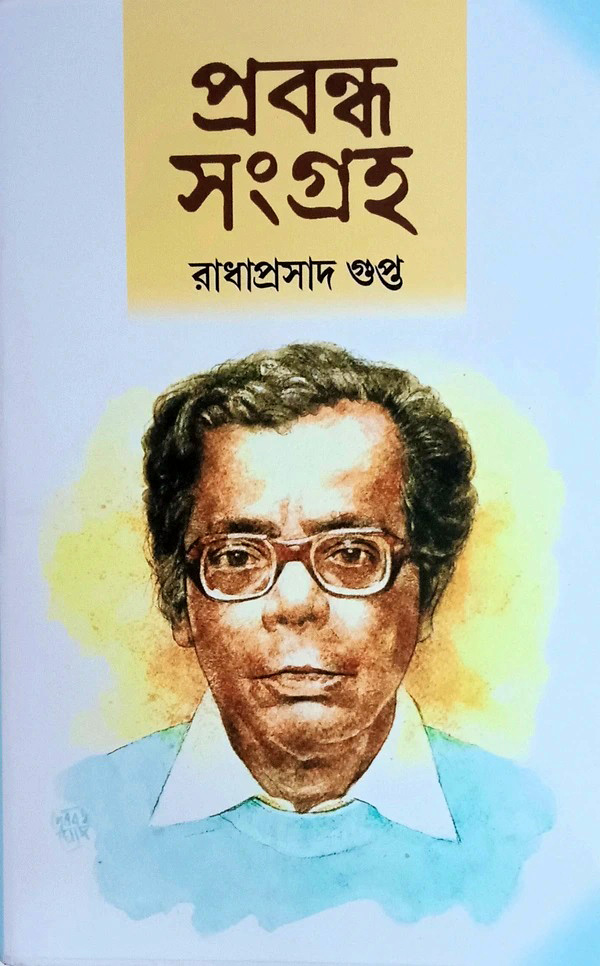

প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) — রাধাপ্রসাদ গুপ্ত; সম্পাদনা- দেবাশিস মুখোপাধ্যায়; প্রচ্ছদ-- দেবব্রত ঘোষ; প্রকাশক- বাণীশিল্প; দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-81-970606-2-2

প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) — রাধাপ্রসাদ গুপ্ত; সম্পাদনা- দেবাশিস মুখোপাধ্যায়; প্রচ্ছদ-- দেবব্রত ঘোষ; প্রকাশক- বাণীশিল্প; দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫; ISBN: 978-81-970606-2-2

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত (শাঁটুলবাবু) কলকাতার সংস্কৃতি ও বইচর্চার জগতে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর যেকোন লেখায় বাঙালির রসবোধের ছাপ থাকে। সম্প্রতি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ-র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ (বাণীশিল্প, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫)। সম্পাদক এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: "গ্রন্থ, ইতিহাস, বাঙালির উৎসব, স্থাপত্য, সমাজ, পোশাক-আশাক, ফোটোগ্রাফ, ব্যক্তিত্ব, খাওয়া-দাওয়া — ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ে সুখপাঠ্য সেইসব লেখা ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সেইসব লেখা থেকে বাছাই ৩০টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত এই বই।" আমরা সম্পাদকীয় পড়ে আরও জানতে পারি, ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ সময়কালে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।এই বইয়ের গোড়ার প্রবন্ধে পুঁথি থেকে বইয়ের বিবর্তন নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ আছে। লেখক জানিয়েছেন: "ভারতে মুসলমানদের আগমন ভারতীয় বইয়ের ইতিহাসে এক চরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুলতানরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন পারস্যের শিল্পকলার সঙ্গে বইয়ের শিল্প যা সেখানে এক অনন্যসাধারণ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল।... মুঘল ক্যালিগ্রাফি বা পুথি লিখনশৈলীর সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। সেটা হল নাস্তালিক কায়দার ফার্সী অক্ষর যা দিল্লীর সুলতানরা এদেশে আমদানি করেন। আরবি অক্ষরের সঙ্গে তালিক অক্ষর মিশিয়ে পারস্যের ক্যালিগ্রাফাররা এই নতুন কায়দার অক্ষর উদ্ভাবন করেন।" আকবরের আমলকে লেখক ভারতীয় পুঁথির গৌরবময় যুগের সূচনা বলে আখ্যায়িত করেছেন: "আকবরের আমলে সংখ্যা আর চরম সৌন্দর্যের দিক থেকে মুঘল ইলিউমিনেটেড বা রঙিন পুথি তার তুঙ্গে পৌঁছয়।...আকবরের স্টুডিওর সব চেয়ে বিখ্যাত বই হল 'হামজানামা' যাতে মহম্মদের এক কাকা বা মামার নানান কাহিনী আছে।...চোদ্দ খন্ডে সম্পূর্ণ এই পুথির প্রত্যেকটিতে একশোটা করে ছবি ছিল।...এখন এই অমর পুঁথিটির মাত্র একশো চল্লিশটি ছবি টিকে আছে।" এই আখ্যানে পুঁথির বিদায়কালের ইঙ্গিত আছে: "১৫৮০ সনের পর আকবরের রাজত্বের শেষের দিক থেকেই মুঘল পুথি লেখক আর শিল্পীরা আস্তে আস্তে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁদের দিয়েই মধ্য ভারতের নানা মুসলিম রাজ্য ও আর দাক্ষিণাত্যে পুঁথিশিল্প প্রতিষ্ঠিত হল।...দুশ বছর ধরে ছাপাখানাকে ঠেকিয়ে রাখলেও অন্যান্য দেশের মতন আমাদের পুথিকেও শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়। ওড়িশার মতন দুচারটি পেছিয়ে পড়া জায়গায় উনিশ শতকের শেষ অবধি পুথি কিছুটা চালু ছিল। তারপর ভারতীয় পুথির বিলুপ্তি সম্পূর্ণ হয়।"

'একটি মৃত্যুহীন বই' শিরোনামযুক্ত লেখাটিতে ১৪৫৬ সালে ছাপা গুটেনবার্গ বাইবেল নিয়ে অনেক তথ্য ও মজার কাহিনি আছে। লেখক জানিয়েছেন, পৃথিবীর রসিক পণ্ডিত বই-প্রেমিকরা মনে করেন যে এই বইটি 'সর্ব যুগের মহত্তম আর সেরা'। লেখাটি পড়ে জানা যায়: "আজ অবধি যে দুশ কপি গুটেনবার্গ বাইবেল ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে বোধহয় পঁচিশ তিরিশ কপির খোঁজ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই বিলেত, ইউরোপ আর আমেরিকার বড় বড় লাইব্রেরি আর দু-চারটে কোনো কোনো এ্যাবি বা গির্জের লাইব্রেরিতে আছে।"

লেখক বই ছাপা বিষয়ক আর একটি লেখায় গুটেনবার্গের বাইবেল ছাড়া বইয়ের জগতে কালজয়ী ত্রয়ীর তালিকায় রেখেছেন বৌদ্ধ শূন্যবাদ সম্পর্কিত বই হীরকসূত্রের চিনে অনুবাদ আর শেকসপিয়ারের ১৬২৩-এর ফার্স্ট ফোলিও। 'হীরকসূত্র' মুদ্রণ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পাঠকের নজরে এনেছেন — ‘হীরকসূত্র’ দিয়ে বই ছাপার ইতিহাস শুরু হয়। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগে চিনা মুদ্রাকররা প্রয়োজনীয় সাইজের কাঠের ব্লকে ছবি আর অক্ষর খোদাই করে কাগজের ওপর হাত দিয়ে চেপে বইটা ছেপে এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থটি বার করেন।" ১৬২৩ সালে প্রকাশিত শেকসপিয়ারের ফার্স্ট ফোলিও সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন: "এই ফোলিওতেই প্রথম শেকসপিয়ারের সব নাটকগুলো একত্রে ছাপা হয়।"

'পেপারব্যাক' নিয়ে এই সংকলনে একটি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা আছে। এই জাতের বইয়ের জন্মকথা শুনিয়েছেন লেখক: "...আজকাল সব দেশেই পাঠক-পাঠিকারা বই কেনেন পড়ার জন্যে, বাঁধাইয়ের সৌন্দর্যের জন্যে নয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, মলাট চুলোয় যাক। তাঁরা বই চান সুদৃশ্য মলাটে, ঝরঝরে ছাপায় আর যথাসম্ভব কম দামে।...এই ব্যাপারটার হাড়হদ্দটা বুঝে তা সম্ভব করতে পেরেছিলেন বিলেতে অ্যালেন লেন তাঁর ছ'পেনির পেঙ্গুইন পেপারব্যাক বই দিয়ে। এখানে পেপারব্যাক এই নতুন কথাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়; এটা তৈরি করেন অ্যালেন লেন।...পেঙ্গুইনের দেখাদেখি শুধু বিলেত নয়, সারা পৃথিবীতে পেপারব্যাক ছাপার যে বান ডেকেছিল তা দুনিয়াকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।" কলকাতায় পেঙ্গুইন-এর আবির্ভাবের কাহিনী লেখক জানতে পারেন রূপা পাবলিশার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ডি. মেহরার কাছে: "১৯৩৬ সালে কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হলে রূপার প্রতিষ্ঠার কিছু দিনের মধ্যেই মেহরাজি পেঙ্গুইন বিক্রি শুরু করেন।"

লেখক ১৮৬৫ সালে ছাপা লিউইস ক্যারলের 'এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-কে 'একটি পৃথিবী-কাঁপানো বই' আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন: "লিউইস ক্যারল অকসফোর্ডের ক্ল্যারেনডন প্রেস মারফৎ বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড ছাপার খরচ তিনিই দেবেন কিন্তু প্রকাশক হিশেবে নাম থাকবে ম্যাকমিলান কোম্পানির।"

বইছাপা ও পুঁথির সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন লেখক একটি প্রবন্ধে: "ছাপার একেবারে আদিপর্বে মুদ্রাকররা বই ছাপবার সময় হাতে লেখা পুথির অনুসরণ করতেন। ফলে এই সময়ের একই জায়গায় হাতে লেখা পুথি আর ছাপা বইয়ের চেহারায় আশ্চর্যরকম মিল দেখতে পাওয়া যায়।"

'বাংলা ছবির বই' সম্পর্কিত লেখায় কালীঘাটের পটের কথা এসেছে: "১৮৮০-৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে একদল শিল্পী কালীঘাটের নানান ধরনের পটের অনুকরণে মোটা দাগে জোরদার কাঠ-খোদাই পাতলা কাগজে ছেপে নামমাত্র দামে বিক্রি শুরু করেন। ছবিগুলো কালোয় ছাপার পর সেগুলিতে হাতে রং করা হত, তারপর বাজারে ছাড়া হত। এই কাঠ-খোদাইকারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন নৃত্যলাল দত্ত, যাঁর কাজ সত্যিই দেখবার মত।"

বই নিয়ে আরও নানা স্বাদের লেখা আছে এই সংকলনে। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া সম্পর্কে লেখকের ভালবাসা ও পিছুটান ধরা আছে নানা লেখায়। তাঁর কথায়: "কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ এককালে রত্নগর্ভা ছিল। সেখান থেকে আচার্য সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসু প্রমুখ দিগ্গজ পণ্ডিতরা ছাড়া কলেজ রো-র বারিদবরণ মুখার্জীর মতন বিখ্যাত সংগ্রাহকরা বহু অমূল্য দুষ্প্রাপ্য বই নামমাত্র দামে কিনেছেন। এখন তার কী হাল তা যে কোনও একদিন ঘুরে দেখলেই বোঝা যায়।" তিনি মনে করেন: "কলেজ স্ট্রিটের মতন বিরাট বইপাড়া আমাদের দেশে কোথাও নেই, বিদেশে কোথাও আছে কি না জানি না।"

'ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে নানাক্ষেত্রে কৃতী বাঙালিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। ঊনবিংশ শতকের বিস্মৃত কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনার শেষে তিনি বাঙালির বিস্মরণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ উদ্ধৃত করেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবন ও কবিত্ব'তে একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন 'মহাজন মরিয়া গেলে খাতক তাহার বড় একটা নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না।'"

লেখক নিজের ঠাকুরদা বিপিনবিহারী গুপ্তকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন 'এক বিস্মৃত শিক্ষক' নামক লেখায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন: "এখন দু'চারজন অশীতিপর বৃদ্ধ আর প্রবীণ শিক্ষাব্রতীরাই কেবল বিপিনবিহারীর নাম জানেন।...গত (উনিশ) শতাব্দীর শেষ দু'দশক আর এই (বিশ) শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বিপিনবিহারী গণিতজ্ঞ শিক্ষক, আর তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে বিদ্বজ্জন মহলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।...বিপিনবিহারী ১৮৮৩ থেকে ১৯০২ অবধি একনাগাড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমে গণিতের সহকারী অধ্যাপক আর তারপর অধ্যাপক ছিলেন।...১৯০২ থেকে ১৯০৯ অর্থাৎ প্রায় আট বছর র্যাভেনশ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন।"

বাঙালির 'আসল আভিজাত্য' নিয়ে লেখায় স্বাভাবিকভাবেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা এসেছে — "দ্বারকানাথ ধনী অভিজাত হিসেবে জীবনের আনন্দ আর রস চোস্তভাবে উপভোগে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রাসাদোপম সুসজ্জিত বেলগাছিয়া ভিলায় কাটগ্লাসের বহু-ডাল ঝাড়ের মোহনীয় আলোয় তিনি বিশিষ্ট সাহেব-বিবি আর বন্ধুদের যে পান-ভোজনের জমকালো পার্টি দিতেন তা তো ছড়া মারফত সর্বজন বিদিত হয়ে গিয়েছিল...এ ছাড়াও, দ্বারকানাথ বিলেতে এত বাদশাহী পার্টি দিতেন আর এমন রাজার হালে থাকতেন যে ইংরেজরা তাঁকে 'প্রিন্স' বলে আখ্যা দেন।"

রাধারমণ মিত্র, সিগনেট প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে.), কমলকুমার মজুমদার ও সর্বোপরি সত্যজিৎ রায় প্রমুখ গুণীজনকে নিয়ে লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই সংকলনে। এঁদের অনেকের সঙ্গেই লেখকের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

রাধাপ্রসাদ গুপ্তর এই সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সংকলন বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই।

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us