-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৭৯ | জুলাই ২০২০ | উপন্যাস

Share -

কালসন্ধ্যা : মিহির সেনগুপ্ত

।। এগারো ।। পাণ্ডবদের অনার্য নিপীড়নের শিক্ষাটা স্বয়ং কৃষ্ণের কাছ থেকেই তারা পেয়েছে। কৃষ্ণ জানত আর্যাবর্তের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্রাহ্মণ তথা মুনি ঋষিদের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া কোনো নৃপতি বা সমাজপতি প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন না। পুরাণ শাস্ত্রে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বাসুদেব কৃষ্ণ এবং মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অধুনাকার নব্য বর্ণাশ্রমী সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সমাজ সংহিতার সৃজন করেন, তাতে স্পষ্টত ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিধির বাইরে যদি কোনো রাজা বা গোষ্ঠীপতি গমন করেন এবং ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচারের বিরোধিতা করেন তবে তারা বেদহীন, আচারহীন এবং যজ্ঞহীন অনার্য আখ্যায় আখ্যায়িত হবে। যেন, বেদচর্চা এবং যাগযজ্ঞ ছাড়া আর্যাবর্তে অন্য কোনো ধর্মমত নেই।

আমার অবস্থানও প্রায় তথাকথিত অনার্য স্তরে পৌঁছেছিল। কারণ, সম্পূর্ণ না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই আমি ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের পরিপন্থী। আমার প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অনার্য, রাক্ষস ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণ এই ব্রাহ্মণদের মাত্রাধিক প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত, তথাকথিত অসুর, রাক্ষস, নাগ ইত্যাদি জাতীয় আর্য বিরোধীদের হত্যা করেছে, করিয়েছেও। এ ব্যাপারে পাণ্ডবেরা, বিশেষত ভীম নিয়ত তার হাতের ক্রীড়ণক রূপে একের পর এক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করেছে। এসবই হয়েছে বেদ, ব্রাহ্মণদের রক্ষার নামে আদর্শায়িত করে। তথাকথিত এই আদর্শের বাইরে যারা, তারা অসুর, রাক্ষস, দানব ইত্যাদি নামে অভিহিত এবং আর্যদের নিকট বধার্হ। আর্য অনার্যদের এই দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এর মাঝে তাদের সংশ্লেষও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু ওই তথাকথিত আদর্শের সংঘাতের কারণে, সংশ্লেষ কখনোই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। এই সংশ্লেষ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের গোষ্ঠীরূপে গড়ে উঠেছে। এরই থেকে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন ধর্মমতের এবং বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে বাসুদেব কৃষ্ণ এই আর্যাবর্তকে একটা মাত্র বিশেষ ধর্মরাজ্যে পরিণত করে সব বিরোধের অবসান চাইছে। কী ভয়ানক সিদ্ধান্ত! একারণে সবে এই একটা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হল। কৃষ্ণ অবশ্যই এই যুদ্ধে প্রকৃত বিজেতা। কিন্তু সে যদি এই আর্যবর্তে বা ভারতখণ্ডে অতঃপর তার উদ্ভাবিত একটি একক ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে চায়, তবে আমার অনুমান এরূপ ‘কুরুক্ষেত্র’ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, ধর্ম এবং আদর্শের নামে।

এইসব চিন্তা সঞ্জয়কে বলে, অবশেষে বললাম, — ‘তুমি এবং মহর্ষি ব্যাস যে কার্য আরম্ভ করেছ, তা নিঃসন্দেহে এক মহৎ প্রচেষ্টা। তবে আমি জানি, তোমাদের গ্রন্থে আমার ভূমিকা খলনায়কেরই হবে। তাতে দুঃখ নেই, তবে ইতিহাস নিয়ে পক্ষপাত অবলম্বন কোরো না।’

সঞ্জয় বলল, — ‘মহারাজ, মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে ওই একই উপদেশ করেছেন। কিন্তু এ অতি কঠিন কাজ। যেখানে সরাসরি দুটি পক্ষকে কেন্দ্র করে বিরোধ, সেখানে নিখুঁত অপক্ষপাত রক্ষা করা বড়ই কঠিন। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে পাণ্ডব এবং আপনাদের বিরোধে আপনাদের গুপ্তমন্ত্রণায় পর্যন্ত অর্জুনকে নিধন করার উপায় আমিই নির্দেশ করেছিলাম। অথচ দেখুন, অর্জুন আমার বাল্য সখা। এমতাবস্থায় ঋষি যে অপক্ষপাতের নির্দেশনা ও কার্যে রক্ষা করতে বলেছেন, তা পালন করা কতদূর সম্ভব? আমি ভাবি ঋষি, যিনি এই ভাবী গ্রন্থের প্রস্তাবনা করে আমাকে তথ্য সংবাদাদি সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনিও কি নিজে এই মহাকাণ্ডে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতি? তিনি তাঁর নিজের এই দুই শাখার বংশজদের মধ্যে ব্যবহারে ইতর বিশেষ করেন না? অন্তত চিন্তা ও মননে? সেক্ষেত্রে আমার সংশয় আছে, কৌরব ও পাণ্ডবদের বিচারে তিনি কতটা অপক্ষপাতিত্ব তার মননজাত রচনায় রাখতে পারবেন। তিনি যতই ক্ষমতাশালী হোন, মানুষ তো বটেন। পরস্পর বিরোধী দুটি পক্ষের মধ্যে, সংসারে কোনো একটি পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক। সংসারে অপক্ষপাত বলে বোধহয় কিছু হয় না। মহারাজ, আমি অপক্ষপাতি সম্পূর্ণত যে নই, সে কথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আপনার প্রতি আমার পক্ষপাত অবচেতন মনে অবশ্যই আছে। এ বিষয়ে? একটি সাম্প্রতিক ঘটনা বলব।

ঋষি কয়েকদিন পূর্বে জিজ্ঞেস করেছিলেন, — ‘সঞ্জয়, পাণ্ডবদের অদ্যকার এই বিজয়লাভে তোমার মনোভাব কি? তুমি কি কৌরবদের, বিশেষত দুর্যোধনের প্রতি কোনো বিশেষ অনুকম্পা বোধ করছ? অথবা পাণ্ডবদের এই বিজয় কি তোমার প্রীতির কারণ হয়েছে?’ ঋষির প্রশ্নে আমি কিছুক্ষণ মৌন থেকে, বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। ঋষিকে তখনও আমি জিজ্ঞেস করিনি, তিনি কোনো পক্ষের বিজয় বা পরাভব নিয়ে আদৌ ভাবিত কিনা। পাণ্ডবেরা এবং আপনারা, উভয় পক্ষই তাঁর নিকট তুল্যমূল্য। তবে আপনারা, ধার্তরাষ্ট্ররা প্রত্যক্ষত তাঁর শোণিতবাহী। পাণ্ডবেরা সম্ভবত তথা প্রকাশ্যত তা নন। তবে পারিবারিক ভাবে উভয় পক্ষই তাঁর পৌত্র। পাণ্ডবদের জন্মটা আসলেই রহস্যাবৃত। যাই হোক্ আমার মনে হয়েছিল নিজ শোণিতবাহী বংশজদেব প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর মনোভাব না জেনে প্রশ্নটির উত্তর প্রদান আমার পক্ষে সহজ হল না। আমি এমনও শুনেছি যুধিষ্ঠির বিদুর সঞ্জাত, সেক্ষেত্রে সেখানেও শোণিতবাহিতার প্রশ্নটি থাকে।

আমাকে একটু বেশিক্ষণ মৌন থাকতে দেখে ঋষি বললেন, — ‘বৎস, তুমি নির্দ্বিধায় তোমার মনোভাব ব্যক্ত করতে পার। অথবা এ বিষয়ে যদি তোমার কোনো প্রতিপ্রশ্ন বা অন্যরূপ প্রশ্ন থাকে, তাও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পার।’ বললাম, — ‘মহাত্মন্, আমি জানিনা, আমার এই মনোভাবে আপনার অসন্তুষ্টির উদ্ভব হবে কিনা। তথাপি আমি সত্য বলব। অদ্যকার কৌরব পরাজয়ে আমি ব্যথিত হয়েছি। হে মহর্ষি, আমি দুর্যোধনের বিজয় কামনা করি।’

সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, — ‘হে মহাত্মা গবল্গণপুত্র, তোমার কথায় যদিও এক্ষনের এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও আমার আনন্দ হচ্ছে, যদিও এখন আর এর কোনো অর্থ নেই। সঞ্জয়, সেদিন ঋষির সহিত তোমার আর কি কি আলোচনা হল। ঋষিই বা আর কী কী বললেন, সেসব শুনতে আমার চিত্ত উৎসুক হচ্ছে। তুমি সবিস্তার বল। তোমার কী মনে হয়, যে ভবিষ্য ইতিহাস-কাব্য রচনার জন্য ঋষি তোমাকে তথ্যাদি আহরণ করতে বলেছেন, সেই গ্রন্থ রচিত হলে আমাকে খলনায়কের ভূমিকায় রাখা হবে?’ একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করায়, সঞ্জয় বলল, — ‘মহারাজ, সেদিন ঋষিবরের সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় যে আলোচনা হয়েছিল, তার সব কথা সুশৃঙ্খল ভাবে আপনার গোচরে আনা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমি দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের সংবাদ যেমন যেমন সংগ্রহ করতে পারি তার আনুপূর্বের যথাসম্ভব লেখ্য লিপিবদ্ধ করে রাখি। এরূপ একটি সংগ্রহ প্রবহণ ধারবাহিক ভাবে চলছে। সে কারণে সমুদয় বার্তা, কথোপকথন, সংবাদাদি অধিকৃতভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। ফলে, আমার এক্ষণের বিবরণ হয়তো পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া সম্ভব হবে না। বরং তা বহুলাংশেই বিক্ষিপ্ত হবে। তথাপি স্মৃতি-কণ্ডূয়ণ করে আপনার নিকট নিবেদন করছি, অবধান করুন।

মহর্ষি বেদব্যাস যে আমাকে এই কর্মের নেতৃত্বে নিয়োগ করেছেন, সে কথা ইতোপূর্বেই আপনাকে বলেছি। যেদিনের কথা বলছিলাম, তা ছিল আমাদের এই যুদ্ধ বিরোধিতা, এক ব্যতিরেকি যুদ্ধ। হ্যাঁ, তাও একটা যুদ্ধই বটে। আমি শুরুতে এই যুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হইনি, যদিও আমি ঋষির অত্যন্ত অনুগত ছিলাম, কিন্তু এই মহাসমর উপলক্ষ্য করে তিনি যে কর্মজাল বিস্তার করেছেন, তার প্রকৃত তাৎপর্য আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি। আমার বুদ্ধি বিবেচনায় এই ভীষণ যুদ্ধকর্মের সঙ্গে এই ইতিহাস-কাব্য রচনার মতো কর্মের ব্যবহারগত বা সাংগঠনিক যোগসূত্র ধরা পড়েনি। আমি শুধু তাঁর অনুসরণ করে চলেছি। অবশ্যই আমার মনে এই কর্মের তাৎপর্য বিষয়ে প্রভূত প্রশ্ন জেগেছে, কিন্তু সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করে, বুঝে নেওয়ার অবকাশ বা উপলক্ষ্য ঘটেনি। আপনি অবগত আছেন, যুদ্ধের বিষয়ে তিনি উভয় পক্ষকেই প্রভূত উপদেশ, তার ঔচিত্য অনৌচিত্য বারবার বলা সত্ত্বেও যখন দেখলেন, যে তা নিতান্তই নিস্ফল এবং যুদ্ধ প্রকৃতই প্রায় নিয়তি-নির্দিষ্ট তখন তিনি ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে বাধা দেওয়ার জন্য এইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য-তত্ত্ব সংগ্রহণের এই তপস্যাটিকে আশ্রয় করলেন। তাঁর অনুজ্ঞা এবং কৌশল অনুসারেই আমাদের এই কর্মধারা চলছে। কিন্তু আমি এখনও পূর্ণভাবে জ্ঞাত নই, এর পশ্চাতে ঋষির কি উদ্দেশ্য কার্যশীল। আসলে ঋষির দৃষ্টি বর্তমানকে অতিক্রম করে অনেক দূর-নিবদ্ধ।’

একদিন পরিস্থিতি অনুকূল বিধায় সরাসরি ঋষিকে প্রশ্ন করলাম, ‘ভগ্বণ, যদ্যপি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা অসমীচীন, তথাপি আলোচনার অধিকার যখন আপনি প্রদান করেছেন, জানতে ইচ্ছে করে আপনি যে গুরু কর্মভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন, তার সপক্ষে আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দুইটি ভাগে ইতিপূর্বে দিয়েছি। আমি জানি এর ফলে একটি বিতর্কের উদ্ভব আমাদের মধ্যে হবে। সেজন্য, আগেই আপনার নিকট মার্জনা প্রার্থনা করে রাখছি।’ আমার এই কথায় ঋষি বললেন, — ‘বৎস, আমি এরকমই একটি বিতর্ক প্রত্যাশা করেছিলাম। উত্তম হয়েছে আমাদের বিতর্ক তোমার বক্তব্যের উভয় অংশের বিষয় অবলম্বন করেই চলবে। এ বিষয়ে বিগত নিশীথে মহাত্মা ভীষ্মের সহিত আমার আলাপন হয়েছে।

বিষয়টি এরকম, — যখন বুঝলাম, এই মহাসমরের থেকে কোনো পক্ষকেই নিবৃত্ত করা যাবে না, তখন আমি এই কর্মপন্থা নিলাম। বস্তুত যুদ্ধবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিলাম রাজসূয় যজ্ঞের সময় থেকেই। মহাত্মা কৃষ্ণের সহিত এ বিষয়ে আমার মতান্তরও হয়েছিল। কেশবকে আমি ঈশ্বর জ্ঞান করি, একথা তোমরা জান। তিনি অপরিসীম প্রজ্ঞার অধিকারী। আমার তাঁকে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এ কারণে, যে সাধারণ দুর্বল মানুষের নির্ভর করার জন্য একজন তথাকথিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দার্শনিক ভাবে উপনিষদের ব্রহ্মই আমার ঈশ্বর। কিন্তু এক্ষণে সে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বাসুদেব এবং আমি উভয়েই উপনিষদের অনুগামী। তথাপি, রাজসূয় যজ্ঞের বিষয়টির সম্ভাব্য বিপরীত বাস্তব প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে আমি বিষয়টা সমর্থন করিনি। প্রতিপক্ষের অসূয়া বৃদ্ধিকারী প্রদর্শনীর বাহুল্য প্ররোচনার সৃষ্টি করে। দুর্যোধন স্বভাবগতভাবে যে ঈর্ষাপ্রবণ, একথা উভয় পক্ষের প্রায় সকলেরই জানা আছে। ঈর্ষাভাব মননশীলতা দ্বারা দূরীভূত করার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। এই কাজটি খুব সহজ নয়। কোনো মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনো রিপুর আধিক্য ব্যাধির তুল্য। পার্থক্য হল, ব্যাধি দেহকে আশ্রয় করে। রিপু স্বভাব তথা মনকে। পরস্পর বিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো একজন ঈর্ষাহীন থাকে, তার উচিত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির সম্মুখে ঈর্ষা উদ্রেকের কারণ সৃষ্টি না করা। কারণ যার স্বভাবে ঈর্ষার প্রকোপ মাত্রাধিক সে মানসিক ভাবেই রুগ্ন। তার চিকিৎসা প্রয়োজন।

দুর্যোধনের মনে পাণ্ডবদের বৈভব এবং রাজসূয় যজ্ঞকালে তার প্রদর্শনী অগ্নিতে ঘৃতাহুতিতুল্য ঈর্ষার প্রজ্জ্বলনের উদ্ভব ঘটিয়ে সমূহ বিনষ্টির পরিবস্থা সৃজন করেছে। একথা বাসুদেবকে আমি বলতে, তিনি খণ্ডচ্ছিন্ন আর্যাবর্তের জন্য এক একক ধর্মীয় ব্যবস্থার কথা বললেন। সেটা হবে এক সনাতন ধর্মরাজ্য। আমি বলেছিলাম, — ‘বাসুদেব, সংসার তার সামগ্রিকতাসহ কালের সৃষ্টি। কালের দ্বারা সব কিছুর সৃষ্টি, কালেই সব লয় পায়। আমার তপস্যালব্ধ জ্ঞানে আমি জেনেছি কাল এক অতল কৃষ্ণগহ্বর বিশেষ। সৃষ্টিপূর্বে এবং লয় প্রাপ্তির পরে এই বিশ্বসংসার সেই গহ্বরের কোন্ প্রকোষ্ঠে থাকে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থাকেন, তিনিই জানেন, অথবা তিনিও না জানতে পারেন।

প্রাচীন ঋক্বেদের ঋষিরা প্রশ্ন করেছিলেন, — “ইয়ং বিসৃষ্টি কুতো মাবভূব?” উত্তর পাননি। সুতরাং এই মহাদেশতুল্য ভারতখণ্ডকে একটি একক ধর্মরাজ্যে সংস্থাপিত করা এবং তাও শ্বাশত-সনাতন ভাবে, প্রকৃতপক্ষে আদৌ সম্ভব বলে আমি মনে করিনা। যদি বলপ্রয়োগে তেমন কিছু করাও হয়, তা অমঙ্গলই প্রসব করবে। আমি জানি, আপনি স্বয়ং এই সব কিছুই অতি উত্তম ভাবে জানেন। তথাপি, এই খণ্ডচ্ছিন্ন নানান মানবগোষ্ঠীর অজস্র মত, পথ, রাজনীতিকে একটি একক ধর্মের পন্থায় বিধৃত করে একক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা আপনি কীভাবে যুক্তিগ্রাহ্য বলে ভাবছেন, বুঝতে পারছিনা। এতে তো এক নিরন্তর পারস্পরিক বৈরভাবের উদ্ভব ঘটবে। সব ব্যাপারেই মানুষের মধ্যে বৈচিত্রের অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই থাকে। একটা একক ধর্মমত দ্বারা তাকে একীভূত করাটা কখনোই মঙ্গলজনক হতে পারে না। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

কিন্তু সঞ্জয়, মাধব আমার বিশ্লেষণ অস্বীকার না করেও মানলেন না, বরং উপপ্লব্য নগরে তাঁর ভূমিকা যুদ্ধের স্বপক্ষেই থাকল। আমি শ্রুত আছি, তোমার দৌত্যকালে, তুমি যুধিষ্ঠিরকে চমৎকার কিছু পরামর্শ দিয়েছিলে। তুমি তাঁকে বলেছিলে, — “অজাতশত্রু, কৌরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের রাজ্যে, অর্থাৎ যাদবদের দেশে আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ করে রাজ্য লাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকাল স্থায়ী দুঃখময় এবং অস্থির; যুদ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হোন। ... আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভালো, ভোগের ইচ্ছা ভালো নয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতিকে বধ করে রাজ্য পেয়ে আপনার কি সুখ হবে? ...।”

ঋষি বললেন, — ‘সঞ্জয়, আমি জানি, আমার উদ্ভাবিত এই বিকল্প যুদ্ধ বিষয়ে তোমার প্রভূত জিজ্ঞাসা আছে। সেসব এই কর্ম করার মাধ্যমেই তুমি ক্রমশ সবই জানতে পারবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যতই লোকসংহার ঘটুক, মানবতার নিধন কখনো হবেনা। আর এই নিরবধি কালে বিপুল পৃথ্বীতে মানুষ জাতি সমূলে বিনষ্ট হবে এমনও ভাবিনা। তাই এই মনন-বিপ্লবের প্রচেষ্টায় শুধু যুদ্ধের বিবরণী বা বীরত্বের কাহিনি নয়, আমার আকাঙ্ক্ষা, এই আর্যাবর্তে, ভারতখণ্ডের জম্বুদ্বীপ নামধারী ভূখণ্ডের যত তথ্য, তত্ত্ব, পুরাণকথা, লোকায়ত জ্ঞানের কথা আছে, সে সবের সমুদয় আশ্রয় করে, আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এক মানবহিতকর মহাগ্রন্থ রচনা করব। ‘জেতু জেতু মানবকল্যাণঃ’। মানবকল্যাণের জয় হোক।

মহারাজ, একদিকে ক্ষমতাকামীদের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, অপরদিকে মানব কল্যাণের সাধনা। ঋষি বলেছেন, ‘আজ না হয় কাল এই যুদ্ধ শেষ হবে। আমি চাই বা আমরা যারা এই কর্মে ব্রতী হয়েছি, তারা কামনা করি, এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি, আমাদের মননের, তথা সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে তাকে ভবিষৎ মানব সমাজের আলোক-বর্তিকা রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখব।’ ঋষির এই আশাবাদই আমাদের কাজের সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করে সম্মুখের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, — ‘মহাত্মন, আমাদের এই জ্ঞানচর্চা কি ভবিষ্যৎ দিনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা, পারস্পরিক নিগ্রহ নিবারণ করতে সক্ষম হবে?’ ঋষি বললেন, — ‘শুধুমাত্র জ্ঞান চর্চাই যে সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য যথার্থ এমন মনে করিনা, মানুষকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবার জন্য (বহুবিধ তপস্যার মধ্য দিয়ে বহুযুগ তপস্যা করতে হবে।)?? মনে আশা রাখতে হবে যে, মানুষ একদিন নিশ্চিতই তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে। সেই সিদ্ধিলাভ, বহুমানুষের বহুযুগের তপস্যায় লভ্য।’ আমি ঋষিকে জিজ্ঞেস করলাম, — ‘ভগ্বন, এই বিপুল বিশ্বে কোটি-অর্বুদ মনুষ্যকুল কতদিনে জ্ঞানালোকে অভিষিক্ত হতে পারবে। সেতো বহুযুগের সাধনা, মুনিবর।’ ঋষি বলেছেন, — ‘শুধু তাই নয় বৎস। জ্ঞান শুধু আলোক মাত্র। মানুষের চূড়ান্ত সিধি প্রজ্ঞা লাভে’। আমি (দুর্যোধন) জানি সঞ্জয়, প্রজ্ঞার মর্ম সম্পর্কে তুমি নিশ্চয় পিতামহ ব্যাসের নিকট থেকে সম্যক ধারণা অর্জন করেছ। তৎসমুদয় আমাকে বল। আমার আর বিশেষ সময় নেই। হায়! এই তুচ্ছ রাজ্যলাভের জন্য যদি যুদ্ধে জীবন ব্যায়িত না করে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার জন্য সাধনা করতাম, তবে অবশ্য জীবন সার্থক হত। যাই হোক্, তুমি যেমন জেনেছ, প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাকে তা জ্ঞাপন কর। প্রজ্ঞা কি?’ আমার আগ্রহ দেখে, সঞ্জয় উৎসাহিত বোধ করে বলতে লাগল, — ‘মহারাজ, জ্ঞানীরা বলেছেন, “জ্ঞান নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধিকে কেউ কেউ প্রজ্ঞার সংজ্ঞারূপে নির্ধারণ করেছেন। কেউ বলেছেন, সম্মুখবর্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত শাখা প্রশাখা থেকে বিবিক্ত করে উপলব্ধ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। আবার এরকমও বলা হয় “নানা বিজ্ঞান প্রবাহিনীর সাগর সঙ্গম হইতে সার মন্থন করিয়া মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথাসম্ভব তত্ত্ব নির্ধারণ করা প্রজ্ঞার কার্য। প্রজ্ঞা শব্দটিকে বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমি একটি সহজ অর্থ নির্ধারণ করেছি। তা হল, জ্ঞান হল আলোকবর্তিকা, আর প্রজ্ঞা হচ্ছে সেই বর্তিকা থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি।

আমি বললাম, — ‘সঞ্জয়, তোমায় এই অন্তিম সময়ে পেয়ে এবং এই অপূর্ব কথা শুনে আমি ধন্য হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক।’

।। বারো।।

আমি সঞ্জয়কে বাল্যাবধি জানি। সঞ্জয় আমার পিতার খুবই প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, কোনোদিনই তাঁর বা আমার মন রেখে কোনো কথা বলত না। আমি জানতাম সে আমার পক্ষপাতী এবং এই যুদ্ধেও আমার বিজয় কামনা করে। তবে তার স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য আমি তাকে খুব একটা পছন্দ করতাম না, যদিও এজন্যে কখনোই তার সহিত আমার কোনো মতবিরোধ হয়নি। আবার অত্যধিক হৃদ্যতাও আমাদের ছিল না।কিন্তু আজ তাকে এইরকম একটা ক্লেশকর সময়ে নিকটে পেয়ে, আমার মনে হল, এই জগতে তার মতো আপন আমার আর কেউ নেই। সে এসে এই সময়ে উপস্থিত না হলে, জানতামই না যে সে ঋষির এতটাই অনুগত এবং ঋষি তাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বয়সে তার চাইতে জ্যেষ্ঠ। কিন্তু আজ পরিষ্কার বুঝলাম সে জ্ঞানে, মননে আমার চাইতে অনেক বড়। সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তার কাছ থেকে আমার পত্নী কলিঙ্গ রাজকুমারীর কুশল বার্তা বিষয়ে কিছু জানি। কিন্তু সে প্রশ্ন তাকে করলে সঞ্জয় বলল, — ‘মহারাজ, আপনি জানেন, আমি আজীবন ব্রহ্মচারী। সে কারণে কখনোই স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করা বা তাদের সহিত বাক্যালাপ করিনা। তবে অবরোধের সংবাদ দাসদাসীদের নিকট থেকে যতটুকু পাই, তাতে জেনেছি, শুধু সম্মানীয়া মহারাণীই নন, কৌরব বধুরা সকলেই প্রায় জীবনন্মৃত হয়ে আছেন। তথাপি, পট্ট মহাদেবী নিজে শোকার্তা হয়েও, অন্যান্য লোকাকুলাদের শুশ্রূষায় রত আছেন।’ এ কথায় খানিক তৃপ্তি লাভ করলাম।

আমাদের ক্ষত্রিয় রাজন্যদের মধ্যে যদৃচ্ছ পত্নী সংগ্রহের রীতি বিদ্যমান। পাণ্ডবদের প্রত্যেকেই দ্রৌপদী ব্যতিত বহুসংখ্যক পত্নী গ্রহণ করেছে। আমি একদার ব্রতী এবং কলিঙ্গ রাজকন্যা ব্যতিত অন্য কোনো কিশোরী বা যুবতীর প্রতি কদাপি লুব্ধ দৃষ্টিতে নেত্রপাতও করিনি। দ্যূত সভায় অবশ্যই পাঞ্চালির প্রতি আমি চরম অশালীন আচরণ করেছি। তবে তার প্রতি আমার সত্যই কোনো লুব্ধতা ছিল না। বরং কিছু ভিন্নতর মানসিক দ্বেষ ছিল। রাজসূয় যজ্ঞকালে শিল্পী ময় দানবের কিছু মায়া বিভ্রম জনিত কারণে পাঞ্চালি এবং ভীমের নিকট উপহাস্যস্পদ হয়েছিলাম। পাঞ্চালি একটু অধিক মাত্রায় আমাকে প্রকাশ্যে ডিম্ব(??) করলে আমি ভীষণভাবে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত বোধ করেছিলাম। আমি পারিবারিক সম্পর্কে তার দেবর অথবা ভ্রাতৃশ্বশুর — যে কোনো একটা পদবাচ্য। যুধিষ্ঠির আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। সেক্ষেত্রে আমি দেবর পদবাচ্য এবং পরিহাসের পাত্র হতেই পারি। অন্তত, সামাজিক মানুষ এমনটাই বলবে। কিন্তু অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের সম্পর্কে তো আমি ভ্রাতৃশ্বশুর। সে ক্ষেত্রে এ বিচার খাটে না। এবং একথাটাও বলব যে পরিহাস রসিকতা বুঝবো না, এতটা মূর্খও আমি নই। তবে আমার মনে দ্বন্দ্ব ছিল, তার সহিত আমার সম্পর্কটা আসলে কী তাই নিয়ে।

অবশ্য সম্পর্ক বজায় রাখলেই এসব প্রশ্ন ওঠে। তাদের সঙ্গে আমাদের কৌরব ভ্রাতাদের মধ্যে একমাত্র বিকর্ণ কিছু সম্পর্ক রাখত। অন্যদের কোনোই সম্পর্ক ছিলনা। বস্তুত, পাঞ্চালির পঞ্চস্বামীর ব্যাপারটা প্রবীণ, নবীন কোনো কৌরবেরই রুচিসম্মত ছিল না। আশ্চর্য, পঞ্চপাণ্ডব যে সকলেই বহুপত্নীক, সে কথা নিয়ে না প্রবীণ না নবীন কোনো কৌরবই সমালোচনা করেনি। আমার পত্নী কলিঙ্গ রাজকুমারীও কোনোদিন বিশ্রম্ভ বা রঙ্গকালীন বাক্যালাপেও এ বিষয়ে কোনো আলোচনার সূত্রপাত করেননি। বরং পাঞ্চালির সহিত তাঁর স্বাভাবিক সখীসম্পর্কই ছিল। মনে আছে, দ্যূত সভার অশালীনতায় দ্রৌপদির লাঞ্ছনায় সেদিন সারারাত তিনি রোদন করেছিলেন এবং আমাদের সভাস্থ কৌরব পাণ্ডব নির্বিশেষে সকলকেই তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনাও করেন। তাঁর একটি অভিযোগেরও উত্তর আমি দিতে পারি নি এবং প্রকৃতই লজ্জিত হয়েছি। অবরোধে থেকেও সভার যাবতীয় সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন -- সভাস্থ সব পুরুষই সমভাবে দোষী।

তিনি জেনেছেন, কর্ণ, দুঃশাসন এবং আমি সর্বাধিক ভাবে অশ্লীল আচরণ করেছিলাম। কলিঙ্গ রাজকুমারী আমাকেই সর্বাধিক দায়ী করে বলেছেন, — ‘আপনি এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গের বধূরা, আপনাদের আচরণে যে কি পর্যন্ত অবমাননা অনুভব করেছি, তা শুধু আমরাই জানি। পাঞ্চালির লাঞ্ছনাকে আমরা আমাদের সবার লাঞ্ছনা, তথা গোটা নারী জাতির অসম্মান বলে মনে করে আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে অভিশাপ এবং ঘৃণার নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেছি। আমরা অবরোধ বাসিনী পরাধীনা নারী। আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই যে স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি। কোনো পুরুষের কাছেই নারীর কোনো মর্যাদা নেই।’

পাঞ্চালি পঞ্চস্বামী বরণ করেছেন, সে কারণেই তোমরা তাঁকে বারাঙ্গনাসদৃশ বিচার করেছ। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব কোথায়? শতশৃঙ্গে পাণ্ডবেরা তাঁদের পৌগন্ত কাল পর্যন্ত যে পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেখানকার রীতিনীতি ভিন্ন। উত্তরকুরুর এই অঞ্চলে যে পরিবারের সব ভ্রাতাদের একজনই বধূ থাকে সেটা আমি শুনেছি। অর্থাৎ, তাদের নিকট এই প্রথা দূষণীয় নয়। পাঞ্চালি তো একমাত্র লক্ষ্যবেধকারী অর্জুনকেই বরমাল্য প্রদান করেছিলেন। পঞ্চভ্রাতার ব্যাপারটা তো কুন্তির ব্যবস্থাতে হয়েছে। এটাতো একটা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ব্যাপার। তা ছাড়া পাঞ্চালি অসামান্যা সুন্দরী হওয়ায়, সব ভ্রাতারাই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাতা কুন্তি ভেবেছিলেন, পাছে এই নিয়ে ভ্রাতৃকলহ বা বিভেদ সৃষ্টি না হয়, তাই, উত্তর কুরুর রীতিতে বিবাহটা ঘটুক। কিন্তু তাতে অন্যদের কী? পুরুষেরা যদি একাধিক নারী গ্রহণ করতে পারে, নারীরা প্রয়োজন অথবা প্রণয়জনিত কারণে কেন একাধিক পুরুষ গ্রহণ করতে পারবে না? প্রাচীন সমাজ তো নারীরা গাভীর মতো উন্মুক্ত জীবন যাপন করত। সেটাই ছিল তখনকার সনাতন ধর্ম এবং সামাজিক রীতি। দ্রৌপদি বা পাঞ্চালির পাঁচজন স্বামী বলে, তিনি অবশ্যই তাঁর আত্মসম্মান এবং নারীত্ব বিসর্জন দেননি। তাছাড়া দেবর্ষি নারদ তাঁদের সহবাসের রীতি নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। উপায়ন্তর-বিহীন অর্জুন বাধ্য হয়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন বলে, তার জন্য নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্তও করেছেন।’

কলিঙ্গ রাজকুমারী তর্কশাস্ত্রে সাতিশয় দক্ষ। সামাজিক বা পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিচারে নর এবং নারীর অধিকারের সাম্যে বিশ্বাসী। আমি তাঁর এই মানসিকতা এবং বিচারকে সম্মান করি, যদিও আমার মধ্যে পুরুষ প্রাধান্যের অহংকার প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও আছে। নচেৎ, যাজ্ঞসেনীর ওরূপ লাঞ্ছনা করতাম না। তবে ওই একবারই। অতঃপর আর কখনও আমি নিজ পত্নী বা অন্য কোনো নারীর লাঞ্ছনার কথা ভাবিইনি। আমার উচিত ছিল, আমার পত্নীর সাহায্য গ্রহণ করে পাঞ্চালির নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু কতকিছুই তো করলে ভালো হত। তা তো আমারই অহংকারে এবং রাজ্য-লোলুপতার কারণে ঘটে ওঠেনি।

এইসব আত্মবিশ্লেষণ এখন সঞ্জয়ের নিকট করে আমি মানসিক ভাবে অনেকটাই নির্ভার হচ্ছিলাম। কিন্তু মহাকালের অতল গহ্বর যেন ক্রমশ আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমার অন্তর থেকে সেই হৃদিস্থিত সত্ত্বা যেন এক স্বতোৎসারিত প্রার্থনায় ইচ্ছা পোষণ করতে লাগল, —; ‘ওই উন্মত্ত বীরত্রয়ী যেন সার্থককামা না হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এও বুঝতে পারছি যে অন্য সব কিছুর মতই এটাও অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

সঞ্জয় বলল, -‘মহারাজ আমাকে এবার ঋষির সেই বিকল্প যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেতে হবে। অশ্বত্থামারা এসে পৌঁছোবার আগেই আমি যেতে চাই। কিন্তু যদি আপনাকে বৈদ্যক-শল্য বিদ্দের আরোগ্যশালায় নিয়ে যেতে পারতাম! কিন্তু, আসার পথে দেখলাম পাণ্ডব পক্ষীয় বিভিন্ন বস্ত্রাবাস এবং ওই আরোগ্যশালায়ও কে বা কারা অগ্নি সংযোগ করেছে। তাছাড়া, আমার একার পক্ষে আপনাকে এই অবস্থায় উত্তোলিত করে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। মনে হচ্ছে, এই অগ্নিকাণ্ড অশ্বত্থামা এবং তার সহযোগীদ্বয়ের কীর্তি। কিন্তু, পাণ্ডবেরা, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি সত্ত্বেও কেন আপনার শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করে নির্বিকার ভাবে তাঁদের বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন। এটা তো যুদ্ধের রীতি নয়। এ তো অধর্ম এবং ক্ষত্রাচার বিরোধী আচরণ।’

বললাম, — ‘সঞ্জয়, ঋষি এবং তোমরা যে মহতী ইতিহাস কাব্য রচনার প্রকল্প করেছ, আমার সন্দেহ, সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে আমি - রাজা দুর্যোধন, খলনায়ক রূপে পরিচিতি পাব না তো? যদি শুধু ইতিহাসই রচনা হত, আমি এরূপ ধারণা করতাম না। কিন্তু এই রচনাকে তোমরা মহাকাব্যও আখ্যা দিতে চাও। সেক্ষেত্রে সত্যের বিকৃতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

সঞ্জয় বলল, — ‘ঋষি যখন ভবিষ্যতে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন বিকৃতির হেতু নেই বলেই বিশ্বাস। তার উপর এই কার্যে পৈল, জৈমিনি, শুকদেব ইত্যাদিরা তাঁদের শ্যেনদৃষ্টি সহ সক্রিয়। শুকদেব মহর্ষির কামনালব্ধ বরপুত্র। ইনি একজন মহাপণ্ডিত এবং স্পষ্টবাক্ ঋষি। এমনকি পিতা ব্যাসদেবেরও কোনো ত্রুটি তাঁর গোচরে এলে, তিনি তারও বিচারে বিমুখ হবেন না।’

বললাম, — ‘সঞ্জয়, শুকদেব বিষয়ে আমি কিছুই অবগত নই। তুমি আমাকে যথাসংক্ষেপ তাঁর পরিচয় বল। তাঁর মাতা কে? তার জন্মকথাই বা কি?’ সঞ্জয় বলল, — ‘মহারাজ, আপনি জানেন, ঋষিদের জন্ম বিষয় কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন থাকেই। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমি যৎ শ্রুত্বা তৎ বর্ণিতম রূপে আপনাকে নিবেদন করছি। প্রকৃত ঘটনা বিষয়ে কেউ যদি কিছু জানেন, তবে তিনি স্বয়ং ব্যাসদেব। শুনেছি, পুত্র কামনায় ঋষি সুমেরু পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের মতো পবিত্র পুত্র হোক্ — মনে এই সংকল্প করে সুমেরুতে তিনি তপস্যায় রত হন। শতবর্ষ পরে মহাদেব ব্যাসকে বর দিলেন যে, তাঁর তেজোময়, বিক্রমশালী ও কীর্তিমান এক পুত্র হবে। এই বর পেয়ে ঋষি আশ্রমে ফিরে এসে হোম করতে লাগলেন। হোমের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সময়, স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচি এসে সেখানে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে ব্যাস কামাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং এই চাঞ্চল্যে বেগ ধারণ করতে না পেরে অরণির মধ্যেই তাঁর তেজোস্খলন করেন। এই দেখে, ভীতা সন্ত্রস্তা ঘৃতাচি শুকপক্ষীর রূপ ধরে সেখান থেকে প্রস্থান করে। ঋষি প্রবল বেগে অরণি মন্থন করতে থাকেন। এর ফলে যজ্ঞকাষ্ঠ থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো শুকদেব নিজের তেজে বহির্গত হয়ে আসেন। ঘৃতাচি শুক পক্ষীর রূপ ধারণ করে এই স্থান থেকে প্রস্থান করেছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হল শুক। শুকদেব রাজা জনকের নিকট থেকে মোক্ষধর্ম শিক্ষা লাভ করেন। ঋষির জন্য চার শিষ্যের সঙ্গে তিনি তাঁর পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন এবং নানাবিধ উপদেশ লাভ করেন। কথিত আছে পরে যোগ অবলম্বন করে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন।’

সঞ্জয়ের মুখে এই কিংবদন্তিমূলক কাহিনি শুনে, বললাম, — ‘এই কাহিনির আসল কথাটি হচ্ছে, ঘৃতাচির গর্ভে শুকদেবের জন্মলাভ। ঋষিদের জন্মকথায় প্রায়শই দেখা যায় যে তাঁদের মাতৃত্বে অপ্সরাদেরই প্রাধান্য। অবশ্য আমি এর মধ্যে কোনো দোষ দেখি না। কিন্তু অবাক হই যখন দেখি, ঋষিরাও লোকলজ্জাবশত, কিংবদন্তি বা অলৌকিকতা দিয়ে প্রকৃত সত্যকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করে অসম্ভব কাহিনির বুনোট করেন। সঞ্জয় তুমি কি কোনো অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস কর?’ সঞ্জয় বলল, কোনো অপ্রাকৃতিক ব্যাপারই আমি বিশ্বাস করিনা। তবে কোনো কাহিনি বা বিবরণকে চিত্তাকর্ষক ভাবে উপস্থিত করতে পুরাণকারেরা অনেক রূপকের আশ্রয় নেন। সেসবকে আমি রচনাকারের আঙ্গিকতা রূপে গ্রহণ করে সেইমতো অর্থায়ন করে থাকি। আপাত অলৌকিকতা থেকে রচনাকে মুক্ত করলে, ঘটনার প্রকৃত সত্যাসত্যকে নির্ণয় করা যায়। শুকদেবের জন্ম বৃত্তান্তকে আমার বর্ণিত কথার রূপক অপসারণ করে গ্রহণ করলে সত্যের অপলাপ হয় না।’

বললাম, — ‘সেখানেই সাধারণ শ্রোতা বা অধ্যয়নকারীরা রচনার বিকৃতিতে সত্য নির্ণয়ে অপারগ হতে পারে। আমার যতদূর ধারণা, আমার ইতোপূর্বের কৃতকর্মের জন্য যে তথ্য সঞ্চয় তুমি করেছ বা করবে, তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে খলনায়কের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে। আমি আমার দোষাবলি কিছুই গোপন করতে চাইনি, চাইও না। তবে তুলনামূলকভাবে অন্যপক্ষের সবটাই যে গুণ এবং তথাকথিত ধর্মভিত্তিক, সে কথাও আমি স্বীকার করিনা। বাল্যে শুনেছি, আমার জন্মকালে নাকি নানা অমঙ্গল প্রকটিত হয়েছিল। আমি নাকি স্বাভাবিক শিশুর ন্যায় শব্দ না করে গর্দভের মতো রব করেছিলাম। আমার জন্মাবার পর থেকেই নানান অপশকুনের উদ্ভব ঘটায়, পিতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিরা এবং কুলপ্রবীণ তথা বিদুরাদি মন্ত্রীগণ ক্রমান্বয়েই আমাকে পরিত্যাগ করার জন্য তাঁকে অনুজ্ঞা করে গেছেন।

সঞ্জয়, আমি ওই হতভাগ্য অন্ধরাজার অত্যন্ত স্নেহের সম্পদ ছিলাম। আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন তিনি ‘সুযোধন’। জানিনা, কেন সেই নামের পরিবর্তে আমাকে বাল্যকাল থেকেই দুর্যোধন নামে অভিহিত হতে হয়েছিল। আমরা একশত ভ্রাতা, যদিও সকলে সকলের সহোদর নই। শুনেছি, ঋষি মাতা গান্ধারিকে শতপুত্রের জননী হওয়ার জন্য বর দিয়েছিলেন। ঋষিবাক্য যাতে সমাজে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পায়, সম্ভবত, সেই কারণেই, পিতামহ দেবব্রত ভীষ্ম এবং মহর্ষি বেদব্যাস কিছু কৌশলের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার বিষয়ে আরও বহু অভিসন্ধিমূলক কাহিনির প্রচারও করা হয়েছিল। জানিনা, মানুষেরা কেন ধূর্তদের প্রচারে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়েই চলে। এ বিষয়ে সখা চার্বাক পরবর্তীকালে আমাকে যথার্থ মোহমুক্ত করেছিল। কিন্তু নিতান্ত সংখ্যালঘু নাস্তিক সমাজ কীভাবে বিপুল পরাক্রমশালী ভণ্ড, ধূর্ত, প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরুদ্ধে জয়ী হবে?’

সঞ্জয় বলল, -- ‘মহারাজ, আমি জানি, শুনেছিও যে কুরু প্রবীণেরা একমাত্র ভীষ্ম ব্যাতিরেকে কেউই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কিংবা ধার্তরাষ্ট্রদের আন্তরিকভাবে পছন্দ করেন না। এতবড় কুল এবং সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে স্বীকার করে নেওয়ার ঔদার্য অধিকাংশেরই নেই। তথাপি বৃদ্ধ বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা আপনার পক্ষে যুদ্ধ কেন করলেন, সে এক বিস্ময়। আমার মনে হয়, আপনার প্রতি তাঁদের জ্ঞাতিঈর্ষা থাকলেও, আপনারই মতো পাণ্ডবদের তাঁরা কৌরবকুলে গ্রহণই করতে পারেননি। তাঁরা কৃষ্ণের নেতৃত্বে পাণ্ডবদের শৌর্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং আপনার বিপুল শক্তির সাহায্যে তাদের ধ্বংস করার পর আপনাকে সমূলে উচ্ছেদ তাঁদের কাম্য ছিল বলেই আমার ধারণা।’

আমাদের কথা অতি দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। আমি চাইছিলাম সঞ্জয় আরও কিছুক্ষণ থাকুক। কিন্তু তার নিজস্ব কর্তব্যকর্ম তাকে করতে হবেই। সুতরাং এখন শৃগাল, শ্বাপদাদিদের যতটা সম্ভব বিতাড়নের প্রচেষ্টা ক’রে, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সঞ্জয় বলল, --‘মহারাজ, যদি আমি এখানে থেকে কোনোভাবেই আপনার কোনো সহায়তা করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আপনার এহেন অবস্থায় আমি মহর্ষির বস্ত্রাবাসে গমনোদ্যত হতাম না। না, মহারাজ এখানে কোনোভাবেই আপনার কোনো উপকার আমি করতে পারব না। বরং দেখি, যদি ঋষি কোনো উপায়ের সন্ধান আমায় দিতে পারেন। কিন্তু আমি জানিনা, কাল ততটা সময় আপনার জন্য রাখবে কিনা। সুতরাং আপনি যে ধৈর্য এবং বীরত্বের সঙ্গে এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গ সময় অতিবাহিত করেছেন, বাকি অনির্দিষ্ট সময়টকুও ব্যায়িত করুন। আমি ঋষির সকাশে গমন করে সব নিবেদন করে দেখি।’

এই কথা বলে সঞ্জয়, অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করল। আমি প্রস্তর খণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করে মূর্ছাগত প্রায় অর্ধজাগরণে, অর্ধনিদ্রায় অজানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষিত রইলাম।

।। তেরো।।

অশ্বত্থামা যদিও দৃশ্যত বোঝাতে চেয়েছে যে সে আমার প্রতি অন্যায় যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত এই নৈশযুদ্ধের জন্য গমন করেছে। কিন্তু তা কি প্রকৃতই সত্য? অশ্বত্থামার কী অন্য একটা বড়ো কার্যকারণ এই সম্ভাব্য প্রতিহিংসার পশ্চাতে ছিল না? সে সঙ্গীরূপে কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যকে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের দুজনের কারোরই পাণ্ডব-পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে বর্তমান অবস্থায় প্রতিশোধকামী হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ নেই। অশ্বত্থামাই যা একমাত্র প্রতিশোধকামী। কারণ, দ্রোণ ছিলেন তার পিতা। তাঁকে বলেছিলাম, পাণ্ডবদের কাউকেই যখন তিনি হত্যা করতে ইচ্ছুক নন্, তিনি বরং যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত অবস্থায়ই বন্দী করে এনে দিন। তিনি বলেছিলেন, পাণ্ডবদের মধ্যে একমাত্র অর্জুনকে তিনি হত্যা করবেন না, কারণ সে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। ভীমের দায়িত্ব প্রথম থেকেই ছিল আমার উপর। কারণ, গদাযুদ্ধে আমি ছাড়া, ভীমের সমকক্ষ কেউই ছিল না। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা গুরুর পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে শত্রু নিপাত নয়, আমার রাজনৈতিক লাভ ছিল বিশেষভাবেই। এমনকী, যুধিষ্ঠির বন্দী হলে, আমি এককভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তিই ঘোষণা করার কথা ভেবেছিলাম। সম্ভবত গুরু আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। অথবা তাঁর পাণ্ডব পক্ষপাত সত্যই প্রশ্নাতীত ছিল। এই বিষয় নিয়ে অশ্বত্থামার সহিত আমার তিক্ত বাক্য বিনিময়ও হয়েছিল। আচার্য কৃপের হস্তক্ষেপে বিষয়টির ইতি হয়।আমি তখন পিতা-পুত্র দুইজনকেই পাণ্ডবদের সুহৃদ বলে কটুক্তি করেছিলাম। গুরু দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকবারই বন্দী করার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে, আমার মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছিল। আমি এখনও মনে করি গুরু দ্রোণের অতিরিক্ত পাণ্ডব পক্ষপাতিত্ব আমার এই সার্বিক পরাজয়ের জন্য দায়ী। বিষয়টি অশ্বত্থামার গোচরে ছিল বলে, এই অন্তিম লগ্নে তার আমার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য এই বিধিবহির্ভূত নৈশযুদ্ধের উদ্যোগ। আমি এখন এই ভেবে হা-হুতাশ করছি যে, আমি সাধারণত খুব কমই বিধিবহির্ভূত কার্য এই যুদ্ধ উপলক্ষ্যে গ্রহণ করেছি। অশ্বত্থামাদের এই আক্রমণে সম্মতি দেওয়ার আগে কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যের সহিত পৃথক পৃথকভাবে আমার মতামত বিনিময় প্রয়োজন ছিল। তাঁদের সম্ভবত এ বিষয়ে অংশ নেওয়ার মানসিক ইচ্ছা ছিল না। কৃতবর্মা যুদ্ধব্যবসায়ী যাদব ক্ষত্রিয়। সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল অর্থের জন্য। কিন্তু অদ্যকার এই নৈশযুদ্ধে তার কোনো অর্থাগমের সম্ভাবনা ছিল না। আর আচার্য কৃপ পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্ট্রদের সমচোক্ষে দেখেন। এবং সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কৌরবকুলের প্রতি, মহারাজ শান্তনুর কৃপায় পালিত এই অদ্ভূতজন্মা মানুষটি, নিতান্ত কৃতজ্ঞতাবশত আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং এরকম একটা অর্থহীন হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়া নিতান্তই অশ্বত্থামাকে আমার অদূরদর্শিতায় সৈনাপত্যে বরণের কারণে ঘটেছে। বস্তুত, অন্তিম হতাশা এবং প্রতিশোধস্পৃহায় অশ্বত্থামাকে সৈনাপত্যে বরণ আমার নিতান্তই অসমীচীনই হয়েছে। সে কারণে, অদ্যকার সম্ভাব্য বিধিবহির্ভূত এই হত্যকাণ্ডের অপযশের দায় আমারও উপর বর্তাবে।

কৃপাচার্য এক্ষণে অশীতি অতিক্রান্ত, তথাপি তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তবে তাঁর হাতে কোনো নামকরা বীর যোদ্ধা নিহত হয়নি। কৃপাচার্যের প্রসঙ্গ চিন্তায় এলে, তাঁর এবং তাঁর ভগিনী কৃপীর বিষয়ে লোক-প্রচলিত তাঁদের জন্মকথার অনৈসর্গিক কাহিনি বলতে সাধ হচ্ছে। তা ক্রমশ বলছি। আগে জানাই, এই কৃপি কৃপাচার্যের যমজ ভগিনী, দ্রোণাচার্যের পত্নী এবং অশ্বত্থামার মাতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের জন্মকথাও অলৌকিক কাহিনিসমৃদ্ধ। বোধহয়, এইসব কিংবদন্তির পশ্চাতে কিছু তথাকথিত, তৎকালীন সামাজিক কিছু কারণ অবশ্য ছিল।

ঋষি গৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছিল। তাঁর ধনুর্বিদ্যায় যেমন অনুরাগ ছিল, বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। কথিত আছে (যেমন পৌরাণিক সব কাহিনিতেই থাকে), ধনুর্বিদ্যায় শরদ্বানের অসামান্য অনুরাগে ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ‘জানপদী’ নামে এক অপ্সরা বা স্বর্বেশ্যাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তার রূপে মোহিত হয়ে শরদ্বানের হস্ত থেকে ধনুর্বাণ খ’সে পড়ে এবং অতিকামার্তার জন্য তার বীর্যপাত ঘটে। সেই বীর্য একটি শরস্তম্ভে পতিত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং তা থেকেই একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা শান্তনু ভ্রমণরত অবস্থায় তাঁদের দেখতে পেয়ে, কৃপাপরবশ তাঁদের সন্তানবৎ পালন করেন এবং সে কারণেই তাঁদের নাম হয় কৃপ এবং কৃপী।

শরদ্বান তপোবলে তাঁদের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে রাজভবনে আসেন এবং কৃপকে শিক্ষা দ্বারা ধনুর্বেদে পারদর্শী করেন। কৃপ নিজের পিতার ন্যায় ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন এবং পরে কুরু পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকেন ও কৃপাচার্য নামে পরিচিত হন। যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষে যোগ দেন। তিনি অভিমন্যু বধের সপ্তরথীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

আচার্য দ্রোণেরও জন্মকথা এরকমই কুহেলিকা-প্রযুক্ত। মহর্ষি ভরদ্বাজের একদিন সিক্তবসনা অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামবশে তেজোস্খলন হয়। স্খলিত শুক্র ঋষি একটি যজ্ঞপাত্রে (কলসীতে?) রক্ষা করেন। তার থেকে একটি পুত্রের জন্ম হয়। এই যজ্ঞপাত্র যজ্ঞকর্মের পরিমাপক পাত্র বা দ্রোণ নামে পরিচিত। একারণে শিশুটির নাম রাখা হয় দ্রোণ। কৃপের মতো দ্রোণও স্বাধ্যায়াদির চাইতে ধনুর্বেদের শিক্ষায় শিক্ষিত হন। কিন্তু সে তো শিক্ষাদীক্ষার কথা। আমি ভাবছি, তাঁদের এরূপ জন্মবৃত্তান্তের লোকশ্রুতির কারণ কি?

প্রাকৃতিকভাবে আমরা সকলেই মানুষের জন্মলাভের বিষয়ে অবহিত। শুধুমাত্র পিতৃবীর্যেই সন্তানের জন্ম হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দেখার অভিজ্ঞতা কদাপি কারোর হয়েছে, এমন শোনা যায় না। আর একটি কথা পুরাণ পাঠে বা কথকদের নিকট শুনে আমার মনে হয়েছে। এতবড়ো সব তপঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মচর্য পালনকারী ঋষিদের অকস্মাৎ বীর্যপাতের কারণ শুধু স্ববৈশ্যারাই কেন? সমাজের অন্য নারীরা নয় কেন? স্বর্গবেশ্যারা সহজপ্রাপ্য বলে? ঋষিদের এটা এক ব্যাপক ভণ্ডামি বলে আমার সখা চার্বাক আমাকে বলেছিল। সে বলেছিল, ‘কৃপও মাতৃ জরায়ুজ এবং দ্রোণও তদ্রুপ। সন্তানের জন্মের জন্য যেমন অমোঘ পিতৃবীর্যের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন মাতৃরজের। পুরাণ কাহিনী অনুসারে ঋষিদের একটা ব্যাপক সংখ্যাই স্বর্গীয় অথবা মর্তীয় বেশ্যাদের গর্ভজাতই।’ হ্যাঁ একথা সত্য, প্রসবের পর অনেক বেশ্যাই সন্তানদের পরিত্যাগ করে চলে যেত। কারণ যেসব ঋষিরা তাঁদের ভোগ করতেন, তাঁরা ওইসব নারী এবং তাদের গর্ভজাতদের ভরণপোষণ পালনাদি করতেন না। পরিত্যক্ত সন্তানেরা ভিন্ন লোকের সাহায্যে পরিপালিত হত। চার্বাক বলেছেন, - ‘কৃপ কৃপীর শান্তনু কর্তৃক প্রতিপালনের মতোই, অন্য অনেকে পালিত হত। অলৌকিকত্ব বলে কোনো ঘটনা সংসারে ঘটেনা।’

দ্রোণ বিষয়ে প্রভূত আলৌকিক কথার প্রচার আছে। তিনি তাঁর পিতা ভরদ্বাজের শিষ্য এবং অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্য মুনির নিকট অস্ত্রশিক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। ‘অগ্নির পুত্র’ কথাটি সম্ভবত রূপক। বোধহয় এদ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারকারীদের বোঝানো হয়েছে। তবে একথা বস্তব যে দ্রোণাচার্য বিভিন্ন শস্ত্রজ্ঞানীদের নিকট ঘুরে ঘুরে বিপুল শস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। আর্যাবর্তের প্রায় সমুদয় রাজকুলের কুমারেরা গুরু দ্রোণের শিষ্যত্বে অস্ত্রশিক্ষা করেছে। অত্যধিক দারিদ্রবশত গুরু দ্রোণ, দেবব্রত ভীষ্মের বদান্যতায় হস্তিনাপুর প্রাসাদে সপরিবারে আশ্রয় লাভ করেন। কুরু-পাণ্ডব-কুমারদের গুরু রূপে তিনি আজীবন হস্তিনাপুরেই অবস্থান করেন। আমার আশ্চর্য বোধ হয়েছিল যে শুধুমাত্র আরণ্যক তথাকথিত অনার্য-রাজ হিরণ্যধনুর পুত্র, গুরুর উত্তম শিষ্য হবার যোগ্য একলব্যকে, তার নীচ জাতিয়ত্বের জন্য প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। বিষয়টি কর্ণের ক্ষেত্রেও অনুরূপই হয়। আচার্য কৃপই অস্ত্রক্রীড়ার রঙ্গস্থলে বিষয়টির বিধিনিষেধের উল্লেখ করেন। পূর্বোক্ত বিবরণে, কৃপ বা দ্রোণের জন্মকথা অনুসরণে আমরা জানি, এই দুই আচার্যের জন্মকথা খুব একটা গৌরবের নয়। তথাপি ক্ষমতার জোরে এবং তাঁদের প্রপালকদের প্রতি বশ্যতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য তাঁরা এরূপ কদর্য পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন।

একলব্য প্রকৃতই গুরু বলে দ্রোণাচার্যকে মান্যতা দিয়ে, তাঁর মৃন্ময় মূর্তির সম্মুখে একাই ধনুর্বাণ শিক্ষা অধ্যয়ন ক’রে প্রায় অদ্বিতীয় দক্ষ তীরন্দাজ হন। পাছে সে অর্জুনকেও অতিক্রম করে, একারণে গুরুদক্ষিণাচ্ছলে গুরু দ্রোণ তার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গ্রহণ করেন। আমার বিচারে গুরুর এই কার্য সম্পূর্ণ হৃদয়হীনতার পরিচায়ক এবং একদেশদর্শী। তাঁর অভীপ্সা ছিল ধনুর্বেদ শিক্ষায় অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ হোক। কর্ণের বিষয় পৃথকভাবে বলার কিছুই নেই। সে কথা সকলেই অবগত আছেন। কর্ণ প্রকৃতই এ সংসারে এক হতভাগ্য।

সঞ্জয় বিদায় নিলে মনে হতে লাগল, এবার আমি সত্যই নিঃসঙ্গ। এরকম সর্বস্ব রিক্ত নিঃসঙ্গতার চাইতে মৃত্যু শ্রেয়। মৃত্যুতে আর কতটুকু ক্ষতি হয়? বরং একটা বড়ো সুবিধে এই যে চেতনার বিলুপ্তির কারণে, কোনো শারীরিক বা মানসিক বোধ থাকে না। লোকপ্রবাদ এই যে মানুষ মৃত্যুর পর তার কর্মানুযায়ী লোকে স্থিতি পায়। পূণ্যজীবেরা স্বর্গ এবং পাপীরা নরক ভোগ করে। সখা চার্বাক বলেছিল, -‘লোক একটাই, তা ইহলোক। মৃত্যুর পরে কোনো অন্য লোকটোক থাকলে ভাল হত হয়তো। কিন্তু নেই। সেটাই আসল দুঃখের কারণ। যদি থাকত, কেউ কী আর মৃত্যুর পরপার থেকে এপারে একবারও উঁকিঝুঁকি মারত না?’

ভাবছি, এখন যদি সখা চার্বাক একবার আসত এখানে, বেশ হত। অলৌকিকভাবে নয়, তবে কাকতলীয় বলে কিছু তো ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ীই ঘটে থাকে। আমার মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছার উদ্গম হতে থাকল, সখা চার্বাক একবার আসুক। তার নিকট বিপরীত তত্ত্বের বচন শ্রবণ করি। তার দার্শনিক বিতর্কে অবস্থান করতে হলে, মানুষকে অত্যন্ত দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হতে হয়। আমি কী মৃত্যু আসন্ন জেনে, অবসাদগ্রস্ততা কবলিত হয়ে পড়েছি? ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি ব্যাপারগুলোকে সখা চার্বাকের শিক্ষায় নিয়ত অস্বীকারই করে এসেছি। এখন কী দুর্বল মনে আমি সম্মুখযুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় স্বর্গলাভের স্বপ্ন দেখব নাকি?

(ক্রমশ)

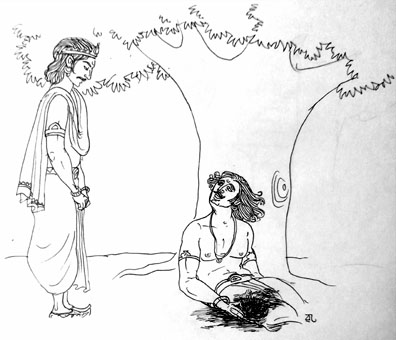

অলংকরণ (Artwork) : অলংকরণঃ রাহুল মজুমদার

Tags: Duryodhan's Lament, Modern Interpretation of the Mahabharata, Mihir Sengupta - প্রচ্ছদ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | পর্ব ৬ (শেষ)

- এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us