-

পরবাস

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -

ছোটদের পরবাস

Satyajit Ray

Rabindranath Tagore

Buddhadeva Bose

Jibanananda Das

Shakti Chattopadhyay

সাক্ষাৎকার -

English

Written in English

Book Reviews

Memoirs

Essays

Translated into English

Stories

Poems

Essays

Memoirs

Novels

Plays

-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত

-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী

-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প

-

Audiobook

Looking For An Address

Nabaneeta Dev Sen

Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.

-

পরবাস গল্প সংকলন-

নির্বাচন ও সম্পাদনা:

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)

-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -

পরবাস | সংখ্যা ৫৯ | এপ্রিল ২০১৫ | প্রবন্ধ

Share -

দূর এসেছিল কাছে… : শ্রেয়সী চক্রবর্তী

|| ৫ ||

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে… ‘নদীর ঘাটের কাছে/ নৌকো বাঁধা আছে/ নাইতে যখন যাই/ দেখি সে জলের ঢেউয়ে নাচে…’ এমনি হারানো স্মৃতির ঢেউয়ে পা ডুবিয়ে আনমনে বসে রানী বলেন হারানো স্বাদের বেড়াতে যাওয়ার গল্প। রানীর গল্পে নারী আছে, আছে খুকি… আর আছে খুকির চোখের অনাবিল দৃষ্টি, নিরন্তর মেখে নেওয়া ভালোবাসার স্নিগ্ধ আশ্রয়। সে লেখায় তত্ত্ব নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রতিবাদ নেই, বিশ শতক নেই, বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার নেই...আছে শান্তি, আছে বেড়ানোর ছলাৎ-ছল্ আনন্দময় মধুস্মৃতি। রানী – শ্রীমতী রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭)। রবীন্দ্র এবং অবনীন্দ্র স্নেহধন্যা রানী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর কলম ধরেছেন মায়ের কথা বলতে, মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ছোট্ট গ্রাম গঙ্গাধর খোলার (যা পরে গঙ্গাধরপুর হয়ে ওঠে) অকিঞ্চিৎকর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রবহমানতার কথা বলতে।

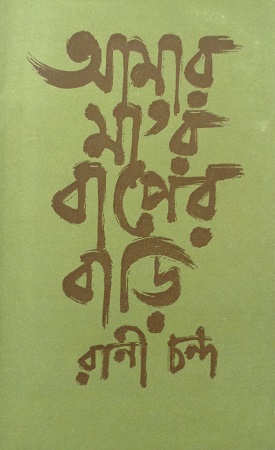

‘নদীর ঘাটের কাছে/ নৌকো বাঁধা আছে/ নাইতে যখন যাই/ দেখি সে জলের ঢেউয়ে নাচে…’ এমনি হারানো স্মৃতির ঢেউয়ে পা ডুবিয়ে আনমনে বসে রানী বলেন হারানো স্বাদের বেড়াতে যাওয়ার গল্প। রানীর গল্পে নারী আছে, আছে খুকি… আর আছে খুকির চোখের অনাবিল দৃষ্টি, নিরন্তর মেখে নেওয়া ভালোবাসার স্নিগ্ধ আশ্রয়। সে লেখায় তত্ত্ব নেই, জিজ্ঞাসা নেই, প্রতিবাদ নেই, বিশ শতক নেই, বিশ্বযুদ্ধের হাহাকার নেই...আছে শান্তি, আছে বেড়ানোর ছলাৎ-ছল্ আনন্দময় মধুস্মৃতি। রানী – শ্রীমতী রানী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭)। রবীন্দ্র এবং অবনীন্দ্র স্নেহধন্যা রানী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর কলম ধরেছেন মায়ের কথা বলতে, মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ছোট্ট গ্রাম গঙ্গাধর খোলার (যা পরে গঙ্গাধরপুর হয়ে ওঠে) অকিঞ্চিৎকর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রবহমানতার কথা বলতে। রানী অনেক বেড়িয়েছেন, পূর্বকালে-উত্তরকালে তাঁর ভ্রমণ রত্নখচিত পেটিকার অব্যর্থ সন্ধান। স্বামী শ্রীঅনিল চন্দের সঙ্গে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, শান্তিনিকেতনের নাচের দলের সঙ্গে, স্বামীর অনুমতির পরোয়া না করে জেল-ভ্রমণের ঘন রোমাঞ্চ কাহিনি, স্বামীর মৃত্যুর পর একা, অথচ কোন না কোন দলের সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে বেড়ানোর সর্ষে তাঁকে অনবরত চালিত করেছে ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে, আর পাঠক পেয়েছেন পরম রসের আস্বাদ, এ কেবলমাত্র বাঙালি পাঠকের কপালগুণ। রানীর ভ্রমণের সেই সব স্তরভেদ শুরু হওয়ার আগের এই সর্বপ্রথম ভ্রমণস্মৃতি নিয়েই এই সংখ্যার রানী-চারণ। সদ্যবিধবা অল্পবয়সী মায়ের সঙ্গে, মামাদের সঙ্গে নৌকোয় চড়ে যাওয়া “আমার মা’র বাপের বাড়ি’’ (১৯৭৭, বিশ্বভারতী)। ছোট্ট রানীর ছোট্ট ছোট্ট দেখা প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বই লেখার সময় নীল আকাশের মতো বড় হয়ে উঠেছে।

রানীর জন্ম ১৯১২-য়। বাবা পুলিশকর্মী কুলচন্দ্র দে-র মৃত্যু ১৯১৬-য়, অর্থাৎ রানীর চার বছর বয়সে; তারপর মা নাবালক সন্তানদের নিয়ে উঠে এলেন ঢাকা শহরের একপ্রান্তে গেণ্ডারিয়ায় ‘আমগাছওয়ালা বাড়ি’ তে। রানীর সবচেয়ে বড় দাদা, পরবর্তী কালের বিখ্যাত শিল্পী মুকুল দে তখন বিলেতে। ঢাকার ‘ইডেন হাই স্কুল’-এর ছাত্রী পাঁচ বছর বয়সী রানী স্কুলের লম্বা গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা, দিদি, শিশু ভাই আর দুই বড় দাদার সঙ্গে যান মামারবাড়িতে, আনন্দে আর উত্তেজনায় অস্থির ছোট্ট মন কেবলি আঙুল গুনতে মগ্ন, ঠিক তারপরেই, “মামাদের একজন আসেন আমাদের নিয়ে যেতে। বুড়িগঙ্গার ঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা—এক মাল্লাই, দো মাল্লাই, তিন মাল্লাই, চার মাল্লাই—। যত মাল্লাই নৌকো ততজন মাঝি থাকে তাতে। আকারেও বড় হয় সেই অনুপাতে। …পরদিন ভোর না হতে ঘোড়ার গাড়িতে করে সবাই বুড়িগঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হই। মালপত্র ওঠাবার আগেই আমরা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিই নৌকোয় উঠতে।…’’

এরপর পথ…বাংলাদেশের কোমল জলপথ বালিকার সমস্ত মনোযোগ টেনে রাখে। উত্তাল ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো ঢুকলে সবার মনের উচাটন ভয় রানীর উৎসুক মনকে নিবিষ্ট করে তার মায়ের কার্যকলাপ দেখতে “মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন--“ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও—ও মাঝিভাই?” ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা দু' চোখ টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরো গুঁজে দেন; ‘রাম’ নাম নেন।’’ তারও অনেক পরে আসে শান্তধারা, সেখানে নদীর চরে নেমে মায়ের হাতে বানানো লুচি আলুরদম হালুয়ার স্বাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় অর্ধশতবর্ষ পরে লিখতে বসা মা-হারানো রানীর বোবাকান্নার মুক্তবাতাস। এই লেখায় তিনি ‘পূর্ণশশী’ মাকে পান, পান মায়ের মেয়েবেলার গল্প, মায়ের শিল্পীসত্তার সান্নিধ্য। মায়ের সমস্ত বিশিষ্টতার সঙ্গে উঠে আসে বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামজীবনের শুধু স্নিগ্ধ নয় স্মৃতিকাজল মাখা ছবি। রবীন্দ্রনাথ রানীকে বলেছিলেন, “গ্রামের ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর--সেইটুকুই শুধু ছবির মতো ফুটিয়ে তুলবি। গ্রামের জীবন তো আর পাবি না ফিরে।...” অনেক বছর পরে হলেও রানী কথা রেখেছেন, লিখতে গিয়ে বিষ বাদ দিয়ে সুধাসাগরে মন সঁপেছেন। লেখার পর বলেছেন, ‘‘মা লিখিয়ে নিলেন’’।

রানীর মন বরাবরই বিশ্বজগতের গন্ধ-স্পর্শের ভাগ পাবার জন্য উন্মুখ। তাঁর চেতনার রঙ তাঁর প্রতি ভ্রমণের বিবরণে বর্ণময় হয়ে বই-পাঠকের মনে ইশারা জাগিয়ে গিয়েছে। আর অদ্ভুতভাবে তাঁর বালিকাবয়সের চোখেও লেগে আছে সেই একই বিশিষ্টতা! এই মা’র বাপের বাড়ি যাওয়ার সময়কাল ১৯১৭-১৮ নাগাদ। সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছে; এসময় বাংলার মেয়েরা কেউ জাপান গিয়েছেন, কেউ মধ্যপ্রাচ্য, আবার এরপরে কেউ দলে দলে য়ুরোপ ভ্রমণ করেছেন, বাধার পাহাড় সামলেছেন অথবা উত্তাল দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদলের ভাবনায় নিয়োজিত হয়েছেন। রানী নিতান্তই শিশু হলেও তাঁর অদ্বিতীয় দৃষ্টি তাঁর মনে যে প্রতিকৃতি তৈরি করেছে এইসময় থেকে, বহু বছর পরে লেখার সময় তাঁর সঙ্গে উঠে এসেছে জারিত মানবিক (হিউম্যানিটেরিয়ান) ভাব। স্মৃতিচারণাময় এই ভ্রমণকাহিনিতে সেখানকার নারীর অবস্থান, গ্রাম্য লোকাচার, সমাজজীবনের ছোট-বড়ো আদান-প্রদান, উৎসব, রীতি-রেওয়াজ, আচার-বিচারের লৌকিক সংস্কৃতির ছবির যাথার্থ্য আমাদের চমৎকৃত করে। একালে ক্রমক্ষীয়মাণ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ছবি, সমাজের উঁচু-নীচু জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের প্রীতিচিত্র আজও অমলিন। “মার নাম ‘পূর্ণশশী’, তাই ছোটো করে ‘পুণি’ বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা। হোসেন মামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে এনে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন।... খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখ মামাদের বাড়ি। খালে নৌকো ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে--কে আইলো?--না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো। ...মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেবার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়।...সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর-পর সকলের সমান উল্লাস--যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ।...” আত্মীয়তার এমন ঔজ্জ্বল্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল। এরপর বাপের বাড়ি “মা’র বাপের বাড়ি--যেন মা’র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের একমাত্র বোন। বড়োমামার পরে মা--মা’র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায় যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা। মা এসেছেন, বাড়িতে উৎসব লেগে যায়।...’’ মা সম্পর্কে রানী বলছেন আরও এক কথা, যার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে দাদা মুকুল দে’র আত্মজীবনী “আমার কথা”তেও, “তরকারি কোটায় মা’র বরাবরের শখ।...মা’র তরকারি কোটার নিপুণতা শেখবার জিনিস--দেখবার জিনিস। বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা—থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউয়ের গোছা রেখেছেন--যেন যুঁই ফুলের এক স্তূপ। চোখে ভাসে ছবি--ঘোমটায় ঢাকা মামীমা কাঁধ বরাবর উঁচু করে বাঁ হাতের তেলোয় লাউভরা বারকোষ নিয়ে চলেছেন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেন পূজারিণী চলেছে মন্দিরের ফুল নিয়ে।”

রানীর মন বরাবরই বিশ্বজগতের গন্ধ-স্পর্শের ভাগ পাবার জন্য উন্মুখ। তাঁর চেতনার রঙ তাঁর প্রতি ভ্রমণের বিবরণে বর্ণময় হয়ে বই-পাঠকের মনে ইশারা জাগিয়ে গিয়েছে। আর অদ্ভুতভাবে তাঁর বালিকাবয়সের চোখেও লেগে আছে সেই একই বিশিষ্টতা! এই মা’র বাপের বাড়ি যাওয়ার সময়কাল ১৯১৭-১৮ নাগাদ। সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছে; এসময় বাংলার মেয়েরা কেউ জাপান গিয়েছেন, কেউ মধ্যপ্রাচ্য, আবার এরপরে কেউ দলে দলে য়ুরোপ ভ্রমণ করেছেন, বাধার পাহাড় সামলেছেন অথবা উত্তাল দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদলের ভাবনায় নিয়োজিত হয়েছেন। রানী নিতান্তই শিশু হলেও তাঁর অদ্বিতীয় দৃষ্টি তাঁর মনে যে প্রতিকৃতি তৈরি করেছে এইসময় থেকে, বহু বছর পরে লেখার সময় তাঁর সঙ্গে উঠে এসেছে জারিত মানবিক (হিউম্যানিটেরিয়ান) ভাব। স্মৃতিচারণাময় এই ভ্রমণকাহিনিতে সেখানকার নারীর অবস্থান, গ্রাম্য লোকাচার, সমাজজীবনের ছোট-বড়ো আদান-প্রদান, উৎসব, রীতি-রেওয়াজ, আচার-বিচারের লৌকিক সংস্কৃতির ছবির যাথার্থ্য আমাদের চমৎকৃত করে। একালে ক্রমক্ষীয়মাণ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ছবি, সমাজের উঁচু-নীচু জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের প্রীতিচিত্র আজও অমলিন। “মার নাম ‘পূর্ণশশী’, তাই ছোটো করে ‘পুণি’ বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা। হোসেন মামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে এনে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন।... খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখ মামাদের বাড়ি। খালে নৌকো ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে--কে আইলো?--না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো। ...মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেবার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়।...সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর-পর সকলের সমান উল্লাস--যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ।...” আত্মীয়তার এমন ঔজ্জ্বল্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল। এরপর বাপের বাড়ি “মা’র বাপের বাড়ি--যেন মা’র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের একমাত্র বোন। বড়োমামার পরে মা--মা’র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায় যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা। মা এসেছেন, বাড়িতে উৎসব লেগে যায়।...’’ মা সম্পর্কে রানী বলছেন আরও এক কথা, যার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে দাদা মুকুল দে’র আত্মজীবনী “আমার কথা”তেও, “তরকারি কোটায় মা’র বরাবরের শখ।...মা’র তরকারি কোটার নিপুণতা শেখবার জিনিস--দেখবার জিনিস। বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা—থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউয়ের গোছা রেখেছেন--যেন যুঁই ফুলের এক স্তূপ। চোখে ভাসে ছবি--ঘোমটায় ঢাকা মামীমা কাঁধ বরাবর উঁচু করে বাঁ হাতের তেলোয় লাউভরা বারকোষ নিয়ে চলেছেন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেন পূজারিণী চলেছে মন্দিরের ফুল নিয়ে।” বালিকার চোখে ধরা দেয় নিত্যদিনের জীবনের উপকথা, যা এখন কেবলি আশ্রয় পেয়েছে ঝরা সময়ের কোলে। স্মৃতির অনুষঙ্গে চোখের উপর ভেসে ওঠে ‘মধুখাম’, বাঁধুনি বেতের নকশা, ঘরের টিনের চালের নীচের তক্তা পাতা কাঠের মই-সিঁড়ি লাগানো ‘কার’, ‘তাক’-‘শিকা’-‘জোতের’ লক্ষ্মীশ্রী সংসার… “ঘরে ঘরে কাঠের দরজা। প্রধান ঘরের দরজার পাল্লায় পদ্মলতার নকশা খোদাই। চৌকাঠের মাথায় মুখোমুখি দুই টিয়ে পাখি--ঠোঁটে লতা ধরা…সাদামাটির পৈঠার উপরে কোমর অবধি গাবের কষে রাঙানো বাঁশের বেড়ার ঘর গুলি সুপারি নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছবি হয়ে ফুটে থাকে---” জন্ম নেয় নতুন বোধ: “শশী বইনের মেয়ে সুনীতি--সবাই ডাকে ‘সুনোতি’ বলে, তাঁর ডাক নাম ‘খাঁদি’।…হঠাৎই যেন বড়ো হয়ে উঠল সুনোতি, যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায়। এর উপরে গায়ের বর্ণ কালো। পাত্রপক্ষ দেখতে আসে, দেখে চলে যায়, আর আসে না। মা আড়ালে দুঃখ করেন, মামীরা বলেন, ‘যা কুৎসিত দেখতে’। শুনে অবাক হই, সুনোতি দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি--এই তো নাক মুখ চোখ কপাল ঠোঁট থুতি। কুৎসিতটা কোথায়?” অথবা ঝুমকো জবার সাথে গড়ে ওঠে রানীর সখ্য, যেন দুজনেরই দুজন কে কী একটা বলবার আছে অথচ কেউই তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না!

কিম্বা পরিবারের পরিসরে কানাকানি শুনে আবেগতাড়িত মনে অনেককাল আগে বিয়ের চারদিন পরেই হারিয়ে যাওয়া রানীর বড়োমামার স্ত্রী বড়ো মামীমাকে পাঁচ বছুরে রানী বলে ফেলেন, “আচ্ছা বড়ো মামীমা, সবাই তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে--জন্মে জন্মে যেন এমন স্বামীই পাই, এই-ই নাকি সতী স্ত্রীর লক্ষণ? তা তুমিও কি তাই কর? বড়ো মামীমা আঁতকে উঠলেন, বললেন, ‘বাপরে, এ জন্মে এই স্বামী নিয়ে যা ভুগলাম, আর বলি না যে এমন স্বামীই চাই।’ ‘তা তবে কি রকম স্বামী চাও?’ বড়ো মামীমা কী উত্তর দেবেন? চার দিকে তাকান। আমিও ছাড়ি না। বেড়ার গায়ে আঠা দিয়ে আটকানো আছে অনেকগুলি ছবি… গান্ধীজী, তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাথায় বিড়ে পাগড়ি বসানো বঙ্কিমচন্দ্র... ‘ঐ--ঐরকম’ বলে বড়ো মামীমা আঙ্গুল দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিখানি দেখিয়ে হেসে ফেলেন।’’ এই বড়ো মামীমার সূত্রেই উঠে আসে হারানো ছড়া, স্তবের গান। অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণের শতনাম জপেন তিনি আর রানীর ঘুমঘোরে রেখে যান পরম হস্তাবলেপ (পরবর্তী কালে রানীর আঁকা বিখ্যাত কৃষ্ণলীলা সিরিজ স্মর্তব্য)… “বড়োমামীমা মশারি খোলেন, বিছানা তোলেন--জোতে সব গুছিয়ে রাখেন, আর মুখে বলতে থাকেন--‘যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে/ মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।’… চলতে থাকে নামের তালিকা, বুঝতে পারি বড়োমামীমা এবারে মাদুর গোটাচ্ছেন;--বলছেন--‘দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্য ভঞ্জন/ দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ!’ মাদুর গুটিয়ে কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। ‘গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন/ অজামিল নাম রাখে দেবনারায়ণ;’---বড়োমামীমা এবারে দরজা খুললেন।--‘ কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়োই মধুর/ যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড়ো চতুর।’” উঠে আসে ‘গাজীর পট’ দেখার এথনিক গল্প। মুসলমান পটুয়ার হাতে ঘুরতে থাকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীচিত্র। পট খুলতে খুলতে গানের ধুয়া ধরে পটুয়া, ‘বাবু এখনকার দিনে/ শাশুড়ি বউ ঝগড়া করে/ সয় না প্রাণে’… রানীর মনে হয় নিছকই ফালতু কথা। দেশের সঙ্গে, দেশের নাড়ির সঙ্গে এই ধুয়ার যোগ নেই কোন। মুশকিল আসান, গুড়খার উৎসব, আশ্বিনের গারসি সংক্রান্তি, ভাইছাতুর দিন, গ্রামের বান্নী অর্থাৎ মেলার ইন্দ্রজাল চিনির ‘মোঠ’ এর মতো মিষ্টি লাগে। আসে ঋতুর ঋতুর কোলাহল। ঋতুর ষড়ঙ্গে যেন অজস্র বিচিত্র টানা-পোড়েনের নকশা। বৈশাখের দিনে কালবৈশাখী আর রাতে তুফান আসে, কে জানে কার বুক চিরে চলে যাবে হাওয়া…ছোটরা ভয়ে হরিবোল দেয়, মনে উত্তেজনার উদগ্র চাবিকাঠি। বর্ষায় জল আসার আগমনী। কাঠি পুঁতে দেখা জলের তোড়। নৌকো ভরা শাপলা নিয়ে অনাবিল উন্মাদনার জগৎ। রানীর কথায়, “মায়ের বাপের বাড়িতে প্রতিটি ঋতু আসে, এসে যেন দুহাতে বুকে জাপটে নিয়ে রাখে। এক পলকও ভুলতে দেয় না তাদের উপস্থিতিটা।’’

রানীর পরবর্তীকালের অন্যান্য ভ্রমণকথার মতো এখানেও তাঁর অনন্য নারীদৃষ্টিতে ভর করে আসে গ্রাম্য মেয়েমহলের গল্প। কিরণকুমারী, জাফ্রানী, সুবাসী বইন, সুশীলা পিসি, মুরলা পিসি, সুন্দর বোঠান, ফুল খুড়িদের মজলিস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয়, কেননা এ স্বাদ আজকের জগতে অতীত। এর মধ্যে পাটিসাপটার পুরের মতো করে গেঁথে দেওয়া আছে বিয়বাড়িতে রামসীতার গান, আম-কুড়নোর মনকাড়া হুটোপুটি, কাঁচামিঠে আম ঝিনুক দিয়ে ছাড়িয়ে খাওয়ার লোভী সাধ, আছে ‘মাঘমণ্ডল’, ‘পুণ্যিপুকুর’, ‘তারাব্রত’, ‘সেঁজুতিব্রত’, ‘লালুব্রত’ করার শৈশব ছবি আর ব্রতকারিণীদের মনের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মজাদার উশখুসানির কথা। খুব অল্প করে চলে এসেছে চিনিমামার বসরায় যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কয়েক লাইন ছবি। আছে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলায় রানীর মা পূর্ণশশীকে লেখা চিঠিতে ‘মাতা ঠাকুরানী’র বদলে ‘মাথা ঠাকুরানী’ সম্বোধনের খিলখিল হাসি; সঙ্গে আছে চোরের গল্প, সরলপ্রাণ প্রতিবেশীর গল্পে মোড়া এক মন-কেমন নস্টালজিয়া, “গ্রামের ছেলেরা পিসিকে কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়েছে কৌতুক করে। যেমন—গুড্ ম্যান, ব্যাড ম্যান, মানি, পজিশন, ভেরি মাচ--ইত্যাদি। এই কথাগুলি মহা উৎসাহে অতি গর্ব ভরে পিসি বলেন পাত্রী দেখতে গ্রামে আসা অচেনা পাত্রপক্ষের সামনে। বলেন, ‘ব্যাড ম্যান’ লোক হবেন না, ‘গুড ম্যান’ মানুষ হন। পণের ‘মানি’ অত বেশি ‘ভেরি মাচ’ চাইলে কি করে হবে? পজিশন করে রেখে দেখে কথা বলবেন তো?”… মুরলাপিসির কথায় আর হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গিতে পাত্রপক্ষরা মজা “আপনারা পান, হাসেন; পাত্রীপক্ষরাও হাসেন।… আর গুড়ি গুড়ি দাঁত বের-করা মুরলাপিসির মুখের হাসিখানা হয় তখন একটা দেখবার মতো বস্তু। পিসির ধারণাই যে, তিনি না এসে পড়লে পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপ চালাবার কেউ-ই নেই এই গ্রামে।”

ভাগ্যিস তখন বিশ্বযুদ্ধ ছিল…বিশ্বায়ন ছিল না বাঙালির জীবনে।।

- এই লেখাটি পুরোনো ফরম্যাটে দেখুন

- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment

- মন্তব্য পড়ুন / Read comments

- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us