আমার আত্মজন; দিব্যজ্যোতি মজুমদার। প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০১১; গাঙচিল, কলকাতা-১১১ ISBN 978-93-81346-12-9

আমার আত্মজন; দিব্যজ্যোতি মজুমদার। প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০১১; গাঙচিল, কলকাতা-১১১ ISBN 978-93-81346-12-9

ইস্কুলে জলধরবাবু ছিলেন আমাদের ড্রয়িং টিচার (ওঁর নিজের উচ্চারণে ‘ডয়িং-স্যার’)। সদাহাস্যময় অকৃতদার নির্বিরোধী এক মানুষ। থাকেন আমাদের পাশের বাড়িতেই, ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পলাশ আমার ক্লাসমেট।

সেই বিকেলে ওঁদের মস্ত ছাদে আমরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছি। ধরতাই দিতে গিয়ে শুনি উনি ছাদের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে খিঁক্খিঁক্ করে হাসছেন। “হাসছেন কেন, স্যার?” “দ্যাখ্, দ্যাখ্, কালচে মেঘের পেছন দিয়ে কেমন বর্শার মত সো—জা রোদ্দুর ফেটে বেরিয়ে আসছে....খিঁক্-খিঁক্..... ”। অবাক হলাম। এতে আশ্চর্যের কী আছে, হাসিরই বা আছেটা কী? পলাশকে বলতে বলল, “হ্যাঁ, মেজ্কা-টা এমন। সেদিন নিমগাছের বাসায় কাগের ছানা ফুটে বেরোতে দেখে আনন্দে এমন হো হো করে হেসে উঠেছিল....ঠাগ্মা বলে.......”

আরেকটু বয়সে ‘লীলাপ্রসঙ্গে’ সেই রম্তাসাধুর কথা পড়ি, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে যিনি দিবারাত্রির চক্র দেখে “অরে ক্যা মজা হৈ....অভি দিন থা অভি রাত ঢল গয়ি....ক্যা প্রপঞ্চ হৈ...” বলে আনন্দে হো হো করে হাসতেন। যুবক গদাধর এঁর কাছে অমোঘ আনন্দের পাঠ পান। পড়তে পড়তে আমার ডয়িং-স্যারের কথা মনে পড়েছিল। উনিও কি তাহলে গভীর সন্ত্ ছিলেন, আমরা চিনতে পারিনি?!

আনন্দ কিসে? কী ভালো লাগে আর কেন? আজ পর্যন্ত কৈ কেউ তো তার সংজ্ঞা দিয়ে যেতে পারল না? ছেলেবেলায় এক দেশলাইবাক্সে পোষা কাঁচপোকা যা আনন্দ দিতো আজ নতুন হাতে পাওয়া আইপডও ততটা দিতে পারে কি? কার কিসে আনন্দ? কারোর আনন্দ হয় ছবি দেখে, গান গেয়ে বা আর কারও ডিসকোথেকে সারা রাত হুল্লোড় করে বা আরও কিছু করে। আর কোথায় যেন পড়েছিলাম, টাকাপয়সা-প্রেমভালোবাসা নয়, যদি চিরন্তন আনন্দ পেতে চাও তো বাগান করো।

বেশ। সবুজের মাঝে উদ্যান-করায় এতো আনন্দ আর সকলের মাঝে মানুষ দেখায় নয়? আমাদের কলেজিকালে সদ্যপ্রকাশিত ডেসমন্ড মরিসের ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার ‘ম্যান-ওয়চিং’ তখন সবে হাতে এসেছে। এ’গোত্রের বই আগে পাইনি, গোগ্রাসে গিলছি। আর আজ এতো বচ্ছর পরে আলোচ্য গ্রন্থখানি হাতে ধরে সেই স্মৃতি ফিরে এলো। দিব্যজ্যোতিবাবুর এই বইয়ের সঙ্গে ডেসমন্ডেরটার মূলগত ফারাক আছে। দিব্যজ্যোতির ‘মানুষ’ দেখায় পেরেন্থেসিস লাগাতে হয়—তার গভীরতার জন্য। মানুষের হাত-পা নাড়া বা কথাবলার ভঙ্গী নয় গোটা ‘মানুষ’-টাই আসল ! আর এই মানুষ অবশ্যই ধোপা-মজুর-চাষি-মুচি-মেথর--অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষ। (স্ক্রিন দেখে পাশ থেকে কন্যা ফুট কাটলো, ‘নিম্নবর্গ’ আজকাল ভালো কাটছে)। ঠেস-টার সঙ্গে একমত হলাম না। দিব্যজ্যোতিবাবুর এই প্রায়-পৃথুলা কেতাব কেবল ‘ভালো কাটা’-র তত্ত্বে উৎরে যায় না, অন্তরে ফল্গু-বওয়া একটা সততা, একটা নিবেদন আছে--সেটা না থাকলে সওয়া দু’শো পৃষ্ঠা উজিয়ে যাওয়া যায় অসম্ভব। সে-প্রসঙ্গেই দু’কথা বলা যাক্:

মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখকের জন্ম। বাবা ছিলেন রেলওয়ে বাবু, বিশ্বাসে বৈষ্ণব । সেই সূত্রে সদ্যস্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে থাকা ও নানান গোত্রের মানুষের সন্নিধানে আসা। কলেজিকালে বাম-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেখকের এই মানুষ-দেখা থুড়ি মানুষ-মেশার নেশাটা আরও চাগাড় পেল। সে-সব অভিজ্ঞতা পুষ্ট করেছে এ’গ্রন্থের কলেবর । লেখার স্টাইলটাও বেশ মম্-মম্। সোজাকথা সাপ্টে বলা। ঘোরপ্যাঁচের স্টাইল বেশি নেই। ‘সালভাতোর’ মনে পড়ায়। আর এঁদের অনেকের সঙ্গেই যেহেতু লেখক দীর্ঘদিন বন্ধু হিসেবে মিশেছেন, তাই এমন অনেক কথা উঠে আসে যা সচরাচর এই প্রান্তিক মানুষগণ আমি-আপনি হেন ভদ্দরনোকের সামনে ব্যক্ত করেন না।

লেখকের ‘মুখবন্ধ’-মোতাবেক, এ’সবই সত্যি গল্প, আনাদুয়েকের বেশি জল মেশানো নেই তাতে। থাকলেও সে-খুঁতটা ধরতে যাচ্ছে কে? পাঠক পড়তে চান, পড়ে আনন্দ পেতে চান; লেখকের ওপর জাসুসি করা পাঠকের এক্তিয়ারে পড়ে না। এই প্রকার তেত্রিশটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন লেখক, তারমধ্যে টাঙ্গাওয়ালা, পানিপাঁড়ে, পাখমারা বা আচারনি পেশা আজ লুপ্ত। না, লুপ্ত নয়। পড়তে পড়তে মনে হয় এইস--ব পেশারই মূল সুরটা এক। সেই এক-ই পরিশ্রমী মানুষ, যাদের জন্য কোনো ডি.এ. বা প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পেনশন নেই। পার্টি দু’দিন লাগাতার স্ট্রাইক ডাকলে প্রশ্নচিহ্ন এসে যায় পরশু বাচ্চাদুটো খাবে কি? শিক্ষার আলোক এঁদের কাছে প্রবেশ করেনি (অন্য যাদের কাছে করেছে, তাদেরও কতখানি আলোকিত করে তুলতে পেরেছে সে-প্রশ্ন তোলা বাতুলতা)। অতএব মদ্যপান-বউপেটানোর মতো কদভ্যাস। এই সবের গল্প নিয়েই গল্প। সহজপাঠ্য। তরতরে।

পড়তে পড়তে কখনও লেখাগুলো বড় গোলগোল মনে হয়---কোনো পল নেই তাতে, মিষ্টিমিষ্টি বেশবেশ। ‘আতঙ্কবাদী’ ‘বেশ্যা’ বা ‘পকেটমার’ পর্যন্ত ভালোমানুষ। ‘বাটপাড়’ ও ‘কাবুলিওয়ালা’ তো রীতিমত কবি!! ভাবা যায়? মনে হয়, এতো রকম পেশার মানুষের সঙ্গ করেছেন লেখক, একজনও আদত ‘খারাপ’ মানুষ নেই? সবাই ভালো? বেশ বেশ, ভালো ভালো। ভালো হলেই ভালো। এ’বোধহয় লেখকের বাল্যশিক্ষা ও জাতবৈষ্ণবের স্বভাবোচিত। ভালো।

অনেকানেক সুপ্রযুক্ত বর্ণনা উঠে এসেছে গল্পপ্রসঙ্গে। মানুষ চিনতে বসে এ’ পাওনা উপরিঃ ষাটের দশকের হাওড়া শহর, পুরী, বৃন্দাবন, উত্তরবঙ্গ। লেখক ফার্স্টহ্যান্ড পর্যটক বলে এ’সব গল্প মাটি থেকে উঠে এসেছে, কোনো ভায়া-মিডিয়া নয়। কয়েকস্থানে পাঠকের ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচির প্রশ্ন এসে যেতে পারেঃ যেমন ‘বেশ্যা’ রচনাটির একস্থান যেন শালীনতার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে।

চমৎকার বাঁধাই বইটির। বিপুল গুহ কৃত প্রচ্ছদ সুন্দর কিন্তু সুপ্রযোজ্য নয়। কারণটা এই নয় যে লেখকের বর্ণনামালায় কোনো ‘ভিস্তি’ ঠাঁই পায়নি। কারণটা এই যে গভর্ণমেন্টহাউসের সিংহীগেট ও ঊনবিংশ শতকের উডকাট দিয়ে যে ভাব ও সময় শিল্পী ধরতে চেয়েছেন, লেখকের গল্প তার দেড়শ’ বছর পরের। ‘গাঙচিল’-এর কোনো বইয়ে এতো মুদ্রণপ্রমাদ আগে চোখে পড়েনি--গোটা দশেকের পরে আর নোট রাখিনি। বইয়ের দামখানিও বেশ উঁচুর দিকেই ঠেকেছে।

আরেকটি ছোট্ট তথ্য এই ধরা থাক যে লেখক পঃবঙ্গের বামজমানায় দীর্ঘ দুই-দশক যাবৎ সরকারি ‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ও বেশ কিছু সংগ্রহযোগ্য সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। জানতাম না, যে এ’কালের বাম-আন্দোলনের বিচ্যুতির প্রতি তাঁর এত তীব্র ক্ষোভ রয়েছে, যা এই বইয়ে বারবার উঠে এসেছে।

বরাক কুশিয়ারার গল্প; মিথিলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১১; প্রকাশনালয়ঃ মুখায়বয়, আগরতলা, ত্রিপুরা; ISBN নেই।

বরাক কুশিয়ারার গল্প; মিথিলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১১; প্রকাশনালয়ঃ মুখায়বয়, আগরতলা, ত্রিপুরা; ISBN নেই।

ঠিক এই শিরোনামে ‘পরবাস-৫২’-এ’ বাংলাদেশে প্রকাশিত একখানি বইয়ের কথা আমরা সদ্য পড়েছি। আর বর্তমান এই বইখানি পড়তে পড়তে মনে হতে লাগল কত্ত বড়ো আমার এই বাঙলাদেশ---এ’পার পেরিয়ে ও’পার হয়েও আরও পরিব্যাপ্ত---ত্রিপুরা, বরাক-উপত্যকা---সে-ও তো মায়েরই ছড়ানো আঁচল ! তাই, পাছে গতবার “ও’ধারা” বলতে স্বাধীন-বাংলাদেশেই সীমা শেষ বুঝিয়ে থাকি, তাই পূর্বের শিরোনামখানিই অপরিবর্তিত রাখার বাসনা, বরাকের সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গেও।

নদীর নাম বরাক। উপত্যকার নামও তাই। নদীর নাম থেকেই উপত্যকার নাম । বরাকনদী থেকেই জন্ম কুশিয়ারা ও সুরমা দুই সহোদরার । পদ্মাগঙ্গার মত সুরমা-মেঘনা নদীমালাও দুইবঙ্গকে এক করে দিয়েছে নিজ জলধারায়। অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বতম প্রান্তের ত্রিপুরা-বরাক তাই আজও ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও ‘বাঙলা’, ষোলো আনা বাঙলা। অবিভক্ত বঙ্গদেশেরই এক বিস্তার এই অঞ্চল।

বরাকের আরও এক সমুন্নত পরিচিতি রয়েছে।

১৯৬১ সাল। আসামে তখন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার শাসন। মে-মাসে বেরোলো এক কালা সার্কুলার—অসমিয়াভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা রূপে ফতোয়া জারি করে। প্রতিবাদে ফুঁসে উঠলো দক্ষিণ আসাম---বাঙালিপ্রধান বরাক উপত্যকা। ১৯শে মে ১৯৬১ শিলচর রেলস্টেশনের সম্মুখে বাঙালিকে ঢিট করতে বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র ভাষাআন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালো চালিহার পুলিশ। লুটিয়ে পড়ল ১১টি তাজা প্রাণ। ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারির (১৯৫১)-র চেয়ে তাই কোনো অংশে কম নয় বরাকের ভাষাশহিদগণের আত্মবলিদান। যদিও একুশে ফেব্রুয়ারির সিকি প্রচারও পায়নি উনিশে মে। আক্ষেপ!

এ’হেন মহান বাঙলাভাষাপ্রেমী বরাকে উন্নতমানের সাহিত্যচর্চা হবে—এটাই কাঙ্ক্ষিত । তপোধীর ভট্টাচার্য-শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর মতো কথাশিল্পী, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী-অশোকবিজয় রাহার (রবীন্দ্রস্নেহধন্য) মতো কবি ও চিত্রভানু ভৌমিক-শেখর দেবরায়ের মতো নাট্যকার লিখেছেন বরাকে বসে। ‘অনিশ’ ‘জনকণ্ঠ’-র মত সাহিত্যপত্রিকা/দৈনিক বরাকের আয়না ।

বর্তমান পুস্তকখানিও বরাকের এক আয়না--ছোটগল্পের। বিগত ত্রিশবছরের প্রতিনিধিস্থানীয় ১৮ জন কথাকারের ৩২টি রচনার সংকলন এ’খানি। এতে যেমন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী-রণবীর পুরকায়স্থের মতো জ্যেষ্ঠগণ রয়েছেন তেমনই রয়েছেন রাহুল দাস-শর্মিলা দত্তের মতো নবীনরাও---লেখনীচালনায় যদিও নবীন-প্রবীণভাগ লক্ষ্য করা শক্ত, কারণ প্রবীণের স্থবিরতা বা নবীনের প্রগলভতাদোষে দাগী করা যাবেনা গল্পগুলিকে।

স্বল্পপরিসর বর্তমান নিবন্ধে ৩২খানি ছোটগল্পের আলোচনা অসম্ভব, লক্ষ্যও তা নয়। ‘পরবাস’-এর পাঠককুল যেহেতু আদিগন্ত ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের কাছে এইটুকু তথ্য পৌঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য, যে পূর্বভারতের এক প্রত্যন্তে কী মানের বাঙলা লিখন হয়, হচ্ছে।

অভিবাসন সমস্যা অসমবাসী বাঙালিজীবনে এক দগদগে ঘা। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবে--স্বাভাবিক। এক অসমিয়া কন্যে ও বাঙালি যুবকের মিষ্টি প্রেমকাহিনিতে অসমিয়াভাষার ব্যাপক প্রয়োগ তাই শ্যামলেন্দু যেভাবে করেছেন (গল্পঃ ‘মানুষ মানুষের জন্য’ ) তাতে ভুরু কুঁচকে এলেও সেটা হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। স্বাগত। ওঁর ‘আশ্রয়’ গল্পখানি তো ঋত্বিকের ‘সুবর্ণরেখা’ মনে পড়ায়। বদ্রুজ্জমান চৌধুরীর গল্পেও এ’বেদনার আভাষ। মুগ্ধ করেছেন রাহুল (‘অপু ও ফড়িঙেরা’), মূলসুরটায় কেন যেন মনে পড়ছিল জীবনানন্দের ছোটগল্প ‘গ্রাম ও শহরের গল্প’! পিছিয়ে নেই ঝুমুর-বিজয়াও (বিজয়ার ‘রসায়ন’-এ বেশ কিছু ভুল ইংরিজি বাক্যে কথোপকথন সম্পাদকের ঠিক করে দেওয়ার কথা ছিল)। আলোচ্য সংকলনটির সম্পাদক মিথিলেশ ভট্টাচার্য-মশায় পেশায় ছিলেন ব্যাঙ্ককর্মী, দীর্ঘদিন ‘পরম্পরা’-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, বছর দশেক আগেই তাঁর ‘কক্ষপথ’ নাড়া দিয়ে গিয়েছিল, যেমন দিয়েছে বর্তমান সংকলনের ’১৫ অগস্ট’ গল্পখানি। বরাকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সংস্কৃত ও বাঙলায় সমান সুপণ্ডিত, কেন্দ্রীয় ‘অসম বিশ্ববিদ্যালয়’-র প্রাক্তন উপাচার্য তপোধীরবাবুর কোনো লেখা এ’সংকলনে না থাকার দুঃখ পুষিয়েছেন ভার্যা শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য (‘বাস্তুহীন’)। বস্তুতঃ, সংকলনটির কোন্ লেখককে ছেড়ে কার কথা বলব--দ্বিধায় পড়তে হয়। রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাস, সুব্রত রায়, সৌমিত্র বৈশ্য ইতোমধ্যেই পরিচিত নাম; নতুনদের মধ্যে হিমাশিস-শুভঙ্কর দাগ কেটেছেন। সংকলনটিতে সুব্রতের ‘স্বাধীনতার মৃত্যু’ গল্পখানি নেই দেখে একটু হতাশ হয়েছি। দুঃখ হয়, এঁদের মতো সাহিত্যিকগণ ‘বরাকের লেখক’ বলেই কেবল চিহ্নিত থেকে যাবেন, মূলস্রোতের নন তাঁরা? আগরতলার ‘মুখাবয়ব’ প্রকাশনী এই ‘বরাক-কুশিয়ারার গল্প’ প্রকাশ না করলে দুইমলাটের মধ্যে কখনই আমরা পেতাম না এঁদের, হারিয়ে-ছড়িয়ে যেতেন এঁরা? বস্তুতঃ, বাঙলাসাহিত্যের ওপর কলকাতার অনভিপ্রেত দাদাগিরিই এর মূল কারণ। কয়েক বছর আগে শিলচরের এক সাহিত্যসম্মেলনে অসমের প্রধানা লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞী যেমন বরাককে অসমিয়াভাষা শিখতে উপদেশ দিয়ে নিন্দিত হয়েছিলেন, সেখানেই কলকাতার এক বাঙালি কবিও বরাকের সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্যচর্চা লেবেল এঁটে দিয়ে তাঁদের আবেগে আঘাত দেন। এ’বই পড়তে পড়তে তাই মনে হচ্ছিল, সত্যিই কি কলকাতার স্ট্যাম্প পাবার কোনো প্রয়োজন আছে বরাকের? বইটির দাম তাই মোটেই বেশি মনে করিনা। প্রকাশনালয়কেও তো বেঁচে থাকতে হবে। কেবল প্রচ্ছদের চিত্রখানিতে আলোআঁধারি-নৌকা বিশেষ খোলেনি। পৃষ্ঠপ্রচ্ছদে একখানি ব্লার্বের বড্ড প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

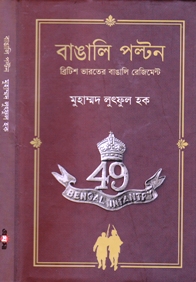

বাঙালি পল্টন---ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজিমেন্ট; মুহাম্মদ লুৎফুল হক । প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১২; প্রথমা প্রকাশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বাংলাদেশ; ISBN 978-984-8765-94-4

বাঙালি পল্টন---ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজিমেন্ট; মুহাম্মদ লুৎফুল হক । প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১২; প্রথমা প্রকাশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বাংলাদেশ; ISBN 978-984-8765-94-4

আশৈশব কলেজস্ট্রিট পাড়ার ছাত্র হিসেবে এবং স্কুলকলেজ যেতে কলেজ স্কোয়ারের পেট চিরে শর্টকাট মারতে পুবগেটের মুখের শ্বেতপাথরের স্তম্ভটি লক্ষবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। পড়িনি কি ...“ইন মেমরি অব্ ৪৯থ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট....”? পড়িনি। নৈলে আজ লুৎফুল হকসাহেবের এই কেতাবখানি পড়তে বসে কেন আবার শৈশবের সেই ফেলে আসা ফলক মনোযোগ দিয়ে পড়তে ফিরে যেতে হল?

সাফল্যের ইতিহাস লেখা হয়। সাফল্য বোঝাতে বলি না, ‘এ’তো ইতিহাস!’? কিন্তু ব্যর্থতার ইতিহাস? তা-ও লেখা হয় বুঝি? এত যত্নে? ভাবি, তা হবে না-ই বা কেন? সাফল্য-ব্যর্থতার মাঝখানে ‘ইতিহাস’ তো নৈর্ব্যক্তিক। ‘ইতিহাস’-এর তো কোনো সাফল্য নেই, নেই কোনো ব্যর্থতা। তাই ‘অসফল’ হলেও বাঙালি পল্টনের ইতিহাস বাঙালি জাতির ইতিহাস রচনার এক মাইলস্টোন।

‘উত্তরপথনাথ’ হর্ষবর্ধন থেকে দিল্লিশ্বর আকবরবাদশা হয়ে ইয়াহিয়ার খানসেনারা---কে বোঝেনি বাঙালিসেনার তাকত? তবু মাড়োয়ারিরা অর্থগৃধ্নু, সর্দাররা আকাট বা উড়িয়ারা মুখ্যু---এ’হেন কদর্য প্রমাদের সঙ্গে ‘বাঙালি আল্সে’---এই ধারণাও মনে বসে গেছে। শুরুটা (অনেক কিছুর মতো) সেই স্যর টমাস ব্যবিংটন ম্যাকলের হাতে। উনিই না ভারতীয়দের ‘যোদ্ধা’ ‘অযোদ্ধা’ শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়ে গিয়ে ছিলেন? সেই থেকে বাঙালির গায়ে লাগা এই দাগ আর উঠলো না।

আজকের দিনে ‘কম্যান্ডো’ ‘ফিফথ কলাম’ ‘স্যাবোটিয়র’—এদের কথা শোনা যায়। আর এ’ঘটনা ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের । বাঙলার ‘বারো ভূঁইয়া’র এক ভূঁইয়া ঈশা খাঁকে তাঁবে আনতে আকবর-বাদশা পাঠিয়েছেন সেনাপতি শাহ্বাজ খাঁ-কে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে টোক নামক এক স্থানে থানা গেড়ে বসেছে মোগল সেনাপতি। বিপুলসংখ্যক মোগল বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝে রাতের অন্ধকারে ঈশা খাঁর স্যাবোটিয়ররা টোকগ্রামের বেস্টনীপ্রাকারের কয়েক জায়গায় দিল কেটে। হু হু করে ব্রহ্মপুত্রের পানি ঢুকে প্লাবিত করে দিল মোগল শিবির। কোনোক্রমে পৈতৃক প্রাণ হাতে করে পালিয়ে বাঁচেন সেনাপতি। কী? শুনে সান্ধুর্স্ট বা দেরাদুনের ক্লাসের কোনো কেসস্টাডি বলে মনে হচ্ছে নাকি? এই হল বাঙালির সমরকৌশল। কৌটিল্য একেই বোধহয় ‘মহাদৌঃসাধ্য-সাধনিক’ বল বলেছিলেন। (ঈশা খাঁ ‘বাঙালি’ ছিলেন কিনা—এই প্রশ্ন কেউ তুললেন নাকি? পিতৃসূত্রে রাজপুতানার মুসলিম হলেও ঈশার জন্মকর্ম কিন্তু এই বাঙলার বুকেই)। বস্তুতঃ, মধ্যযুগ থেকে বাঙলার ‘পাইক’ (পদাতি-বাহিনী), ঢালি, নৌসেনা ‘ঘুরাবি’, দাঁড়ি ‘জালিয়া’--এঁদের সুনাম। ইতিহাসের কোন্ মোড়ে এসে এ’সব ঘুরে গিয়ে বাঙালির ‘ভেতো’ বদনাম, তা গবেষণার বস্তু। তবে, বাঙালিকে কলমচি-জাত বানাতে ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র কম ছিল বলে মনে হয় না।

১৯১৬ খৃস্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দুই বৎসর আগে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ভারতীয় যুবক নাম লেখাচ্ছে বৃটিশ বাহিনীতে। স্বয়ং গান্ধীজি সক্ষম যুবকদের ‘রাজ’-বাঁচাতে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছেন ! বাঙালি যাতে এতে পিছে না থাকে, তাই বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব প্রথম প্রস্তাব দিলেন এক ‘বেঙ্গলি রেজিমেন্ট’ গঠনের। ক্রমে গড়ে উঠল ‘৪৯থ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট’। সেই প্রথম সেই শেষ। অষ্টাদশ শতাব্দি থেকে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তো ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল। অথচ সেইসব ‘বেঙ্গল রেজিমেন্ট’-এ বঙ্গভাষী বাঙালি স্থান পেত না, রেজিমেন্ট ভরা ছিল ভোজপুর-অবধবাসীতে (উদা. মঙ্গল পাণ্ডে)। ১৯১৬-এ’ গড়া এই ‘৪৯থ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট’-ই বাঙালিদের নিয়ে গড়া প্রথম এবং শেষ রেজিমেন্ট, যার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র চারিটি বৎসর। যুবক কাজি নজরুল এই বাহিনীতে হাবিলদার ছিলেন। যুবক সুভাষচন্দ্র ঠাঁই পাননি চক্ষুর কারণে। এই স্বল্পায়ু ব্যর্থ বাহিনীরই চমৎকার ইতিহাস রচেছেন মুহাম্মদ লুৎফুল হক সাহেব। পেশায় সৈনিক হিসেবে যাঁর হক রয়েছে এ’হেন ইতিহাস রচনায়।

ব্রেজিলে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস (১৮৬১-১৯০৫) বা বড়ৌদার সেনাবাহিনিতে নিরালম্ব স্বামী যতীন বন্দ্যো.র (১৮৭৭-১৯৩০) উচ্চপদলাভ একেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ১৯১৬-এ’ চন্দননগর থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালির ফরাসিবাহিনিতে যোগদান যদিও উল্লেখযোগ্য। এর পরপরই ‘৪৯থ বেঙ্গলি’-র গঠন মস্ত ঘটনা--যা নিয়ে এই কেতাব। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে সরলা দেবীর গরম গরম লিখন-ভাষণ, সারা বাঙলা থেকে যুবকদের ফোর্ট উইলিয়মের ফাইনাল ক্যাম্পে যোগদান, পাশাপাশি ‘বন্দে মাতরম’ ও ‘আল্লাহু আক্বর’ ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রা--এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। যদিও ক্রমে বাঙালির এ’ হুজুগ মিইয়ে আসে। পশ্চিম পাঞ্জাবের নওশেরা ক্যাম্পের কঠিন পরিস্থিতি এর একটা কারণ। এরমধ্যেও সিপাহি মাহ্বুব-উল আলম বা ধীরেন সেনের বাঙলা ব্যাঙ্গকাব্য আনন্দ দেয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই বাঙালি পল্টন কিন্তু কোনোদিনই তেমনভাবে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হবার সুযোগ পায়নি। কারণ কঠিন বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ডে তারা ফাইনালি উত্তীর্ণ হতে পারেনি কখনওই। সিগন্যাল, লজিস্টিক্স, মেডিক্যালের মত সহায়ক বাহিনিতেই ‘৪৯থ বেঙ্গলি’-র উপযোগ বেশি হয়েছিল। উত্তর ইরাকের কুর্দিদের বিদ্রোহ দমনে অবশ্য এঁরা যুদ্ধ করেছিলেন। তদুপরি দুইজন বাঙালি সিপাহি মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে এক ঊর্দ্ধতনকে গুলি করে মেরে ফাঁসি যায়, এবং চিরকালের জন্য বাহিনির মুখে কালি মাখিয়ে দেয়। এ’সব মিলিয়ে ব্যর্থতার কারণেই ১৯১৯-এ’ এই পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। মুখ থুবড়ে পড়ে বাঙালির ফৌজি প্রচেষ্টা। এ’কাহিনিকেই হকসাহেব চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রায় এক পেশাদার ঐতিহাসিকের মুন্সিয়ানায় লিপিবদ্ধ করেছেন শ’দুই পৃষ্ঠা জুড়ে।

চমৎকার ছাপাই-বাঁধাই-কাগজ বইটির। কোনো মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়েনি। সুপ্রযুক্ত প্রচ্ছদচিত্র। তন্বী কলেবর। বাঙলাদেশের ‘প্রথমা’-প্রকাশনী তাঁদের মান উচ্চেই রেখেছেন।

কেবল একটি আক্ষেপ রয়ে গেলঃ নজরুল এ’বাহিনির সৈনিক ছিলেন--এ’জ্ঞাত তথ্যের আর কোনো পুষ্টিই হল না এই বইয়ে--একটি বাক্যও নেই?!

তবুও, সব মিলিয়ে বইখানি ভালো লেগেছে তার বিষয়-নির্বাচনের জন্য--সম্পূর্ণতঃই প্রাথমিক সূত্র খুঁড়ে শুরু করা গবেষণা কিনা। লেখকের প্রচেষ্টাখানি সৎ, কোনো খামতি নাই তাতে। অভিনন্দন।

A Journey Down Melody Lane; Raju Bharatan. First published 2010. Hay House India, New Delhi-11007; ISBN 978-81-89988-91-3

A Journey Down Melody Lane; Raju Bharatan. First published 2010. Hay House India, New Delhi-11007; ISBN 978-81-89988-91-3

ঠোঁটকাটা বলে বড্ড বদনাম ছিল গীতকার মজরুহ্ সুলতানপুরী সাহেবের। কাউকে রেয়াৎ করে কথা বলা তাঁর ধাতে ছিল না। নিজের সম্বর্ধনায় বম্বে প্রেসক্লাবে একবার বলে বসলেন, “আপনারা যে এই ভাষণ-টাষণ দিচ্ছেন, তা ফিল্মসঙ্গীতের কিছু বোঝেন আপনারা? --অবশ্য এক এই রাজু ভরতন ছাড়া.......”

বা,

শাবানা আজমির কাছে এক বিদেশি সাংবাদিক এসেছেন। কর্তা কবি জাবেদ আখতার তখন বম্বের বাইরে। প্রয়াত শ্বশুরমশায় কবি জান নিসার আখতারের (‘কল্পনা’ ছবিতে আশার গাওয়া অনন্য “বেকসি হদ্সে জব গুজর গয়ে” গানখানি মনে পড়ছে? তার গীতকার) প্রপিতামহ নাকি ছিলেন সিপাহি বিদ্রোহের মন্ত্রগুরু ফজলে হক খয়রাবাদি, আন্দামান সেলুলার জেলে যাঁর ফাঁসি হয়। না, শাবানার তখনও জানা ছিলনা এ’তথ্য। বলে দিলেন, “কেন, রাজু ভরতনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না। উনি নিশ্চয় জানবেন।”

হ্যাঁ, এই হলেন আদি ও অকৃত্রিম রাজু ভরতন, হিন্দি ফিল্মগীতের নেভিল কার্ডাস! কার্ডাসসাহেব যেমন জীবনে ক্রিকেট ব্যাট হাতে না ধরেই কিংবদন্তী, নাইট--কেবল লিখে; রাজু ভরতনও তেমনই আজীবন এক কলি সুর কণ্ঠনির্গত না করেও রাজু ভরতন--হিন্দি ফিল্মিগীত-সমালোচনার এক কিংবদন্তী; না, এক আধ বছর নয়, দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে। হ্যাঁ, ইনিই আবার জনপ্রিয় ক্রিকেট-লিখিয়ে রাজু ভরতনও বটেন। কার্ডাসের সঙ্গীত-সমালোচকের সত্ত্বা ছাপিয়ে ক্রিকেট-লিখিয়ে সত্ত্বা কিংবদন্তীতে পরিণত, রাজুর ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো। ক্রিকেট-লিখিয়ে রাজু ভরতন জনপ্রিয়, ফিল্মগীত-সমালোচক রাজু প্রবাদ!

বেগম আখতরকে স্টেজে ওঠার আগে একটার পর একটা সিগারেট ও আইস্ক্রিম খেতে দেখে কেউ ‘গলার বারোটা বাজার’ ডর দেখিয়েছিল। ‘গানা থোড়িই গলে সে নিকলনে কা চিজ হৈ’—আখতারির মত! তবে? উঁচুদরের গায়ক গলা নয় বুদ্ধি খাটিয়ে গান গেয়ে শ্রোতার মন জেতেন। আর আব্দুল করিম-মল্লিকার্জুনের মতো সন্ত-গায়কদের গান বেরোতো হৃদয় চিরে।

গান কি তবে কণ্ঠ-মস্তিষ্ক-হৃদয়ের বিষয়? কেন, কর্ণের নয়? নৈলে রাজু ভরতন কিসের জোরে আজ ষাট বচ্ছর তামাম বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শ্রদ্ধা আদায় করে চলেছেন? আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল--সদ্যপ্রয়াতা সাংবাদিক-সহধর্মিণীর স্মৃতিতে চোখের জলে উৎসর্গীকৃত। কী মুন্সীয়ানায়, কী অথরিটি নিয়ে লিখেছেন ভরতন-সাহেব--না পড়লে বিশ্বাস করা শক্ত।

একটা উদাহরণ, তালাত মাহ্মুদের অধ্যায়টি থেকেঃ সাম্প্রতিক এক জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে আশা ভোঁসলে ’৫০-এর দশকের গানের প্রসঙ্গে ‘সেই কী যেন তার নামটা ছিল.....মেহ্মুদ না কি.....’ (যেন তালাতের নামটাও মনে করতে পারছেন না) বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। রাজু ভরতন তিন পৃষ্ঠা ধরে আশাকে রীতিমত ধমকে দিয়েছেন লেট-ফিফটিজে তাঁর লড়াইয়ের কালে তালাত যে ৫৫টি ডুয়েট গান আশার সঙ্গে গেয়েছিলেন তার উল্লেখ করে! ভাবা যায়? এটা একমাত্র রাজুই পারেন। মনে রাখবেন, এ’বই লেখা হয়েছে ২০১০-এ, আশা ভোঁসলে কিন্তু ইতোমধ্যেই এক কিংবদন্তি!

‘পরবাস’-এর ৪৪-সংখ্যায় আমরা মানেক প্রেমচন্দকৃত এক হিন্দিফিল্ম কোষগ্রন্থের কথা পড়েছিলাম। রাজু ভরতনের নামে নালেঝোলে হয়েছিলেন মানেক। অকারণে নয়—বর্তমান গ্রন্থখানি পড়লেই সেটা বোঝা যায়। সেই কেতাবে মানেক হিন্দি ফিল্মগীতির ১০১ জন সুরকার-গীতকার-গায়ক/গায়িকার উপযোগি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দুই-মলাটের মধ্যে। রাজুর পন্থাটি একটু ভিন্ন। উনি এই গ্রন্থে জনা-বিশেক প্রতিনিধিস্থানীয়ের আমূল আলোচনা করেছেন, কাটা-ছেঁড়া করেছেন--হেলায়, নির্ভয়ে। আশা-রাহুল তো বালখিল্য, দাদামণি অশোককুমারও বাদ যাননি। “দেবিকা রাণী-অশোককুমারকে তো আপনারা সার্থক গায়ক-নায়ক (বা গায়িকা-নায়িকা) হিসেবেই জানেন। ওঁদের সুরে গাওয়ানো যে কী কঠিন ছিল মাস্টারনি হিসেবে তা আমিই জানি,” সরস্বতী দেবীকে (‘বম্বে টকিজে’র বাঁধা সুরকার) উদ্ধৃত করে লিখেছেন রাজু।

বাইশটি অধ্যায়ে হিন্দি ফিল্মসঙ্গীতের আশি বছরের ইতিহাস ধরা আছে তিনশ’ পাতার কমে। কোনো পরিশিষ্ট নেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনায় বিষয় এসেছে অনায়াসে, ঘটনাবলীও। এবং কোনোটিতেই রাজুর স্বভাবোচিত টক-ঝাল বাদ নেই। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ব্যক্তিগত ইগো নিয়ে আলোচনায় ভরা সপ্তদশ অধ্যায়টি তাই বিশেষ মনোজ্ঞঃ ‘Discordant Notes’। ভাবমূর্তি এমনই এক বস্তু, নৈলে ‘সুর-শৃঙ্গার সংসদের’ বাৎসরিক অতি-সম্মাননীয় ‘শ্রেষ্ঠ ফিল্মি উচ্চাঙ্গ গীত’ পুরস্কার রাহুল দেবের হাতছাড়া হবে কেন? কী? না, যেহেতু তিনি জনপ্রিয় গানের রাজা রাহুলদেব বর্মণ, অতএব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পুরস্কার তাঁকে দেওয়া চলবে না। সংসদের এ’ সিদ্ধান্ত রাজুও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দেড়-দশক পরে দুঃখ করে তা জানান রাহুলকে।

এ’হেন এক ইগো-ক্ল্যাশের গপ্পো রবিশঙ্কর-লতাকে ঘিরে, গুলজারের ‘মীরা’ (১৯৭৯) ছবির সঙ্গীতগ্রহণকালে। বলে দিচ্ছি না, পড়ে দেখবেন। কী সুখপাঠ্য ! তেরো বছরের কিশোরী লতাকে ১৯৪২-এ প্রথম মাইক্রোফোনের সামনে গাইতে শেখালেন সুরকার অনিল বিশ্বাস। ১৯৬৭তে তাঁর কেরিয়রের রজত-জয়ন্তী পূর্তিতে লতা নৌশাদ-শচীন-মদনমোহনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করলেও অনিলকে ভুলে গেলেন। অনিল বিশ্বাস এর জন্য লতাকে কখনো ক্ষমা করেননি। এ’রকম আরও কত কত গল্প, এনিকডোট, এ’বইয়ের অঙ্গজুড়ে। যে অবলীলায় রাজু গ্রন্থটিকে ‘কনসিভ’ করেছেন, একেক ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা হলেও হেলায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে গেছেন, বইটি এক ক্লাসিক হয়ে উঠেছে। সুখপাঠ্যতার চূড়ান্ত! সবচেয়ে ওপরে রাজুর অনায়াস ভাষা। কেবল চমৎকার তরতরে ইংরিজি গদ্যপাঠের জন্যও ফুলমার্কস বাঁধা বইখানির। কোষগ্রন্থ হিসেবেও বুকসেলফে এর পাকা স্থান।

রাজু ভরতন-হেন সমালোচকের গ্রন্থ-সমালোচনায় কোনো উটকো বাঙালি খুঁত ধরছে---ঘোড়ায় হাসব যে! কিন্তু পুস্তকের ক্রেতা ও পাঠকের অধিকার সম্বল করে গুটিকয় কথা সভয়ে বলিঃ

১. হিন্দিগীতমালার মহাসমুদ্রে গায়ক আছেন, গায়িকা আছেন, সুরকার তো অবশ্যই আছেন, বাজনদাররা আছেন আর গীতিকার নেই?! মজরুহ্শাহির-গুলজার-আনন্দ বক্সী--একজনও কি রাজুর এই কেতাবের পূর্ণাঙ্গ এক অধ্যায় দখল করার যোগ্য নন? তবে বাইশটি অধ্যায়ে একজনও গীতিকার স্থান কেন পেলেন না? হিন্দি ফিল্মগীতি তো আর তারানার তা-না-না-না করে চলে না। সুর তার আত্মা হলে বাণী তার অঙ্গ্। কে এ’ প্রশ্নের জবাব দেবে?রাজু ভরতনের সমালোচনা এরচেয়ে আরও বেশি করলে লোকে আমায় মারতে আসবে।২. হ্যাঁ, তাঁর ওপর এক পূর্ণ অধ্যায় রাখাকে কোনো সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ সম্মানজ্ঞাপন বলেই মনে করছি--নয়তো নানান ব্যক্তি তো অন্য অন্য কথাপ্রসঙ্গে এসেই গেছেন। এই নিরিখেই লিখি, সুরকার সি রামচন্দ্র, বসন্ত দেশাই, রবি রয়েছেন, আর শচীনকর্তা-সলিল চৌধুরীর ওপর কোনো পৃথক অধ্যায় নেই? এ’উপেক্ষা কেন, রাজু? মুকেশও কি এক পূর্ণ অধ্যায় পাবার যোগ্য নন?

৩. লক্ষ্মৌ মরিস কলেজের প্রডাক্ট, খুরশিদ মিনোচার-হোমজি (‘সরস্বতী দেবী’)-র ছাত্র সুরকার শ্রীনাথ ত্রিপাঠীকে (১৯১৩-১৯৮৮) নৌশাদ-বসন্ত দেশাইয়ের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়ে দিয়েছেন রাজু। ১৯৪১ থেকে ‘৮৭—প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শ’খানেকের মত ফিল্মে সুরারোপ করলেও আমাদের কিন্তু “ন কিসি কি আঁখ কা নূর হুঁ” (রফি, ‘লাল কিলা’, ১৯৬০) বা, “ঝুমতি চলি হাওয়া” (মুকেশ, ‘সঙ্গীতসম্রাট তানসেন’, ১৯৬২)-এর মতো দুয়েকটি ভিন্ন এস এন ত্রিপাঠীর গান আর মনে পড়ে না।

৪. সুরাইয়া-দেব আনন্দ অধ্যায়ে অনেক গল্প এসেছে। কিন্তু আরও কিছু যেন শোনবার ইচ্ছে রয়ে গেল। কারণ, এটা জানতেন, যে সুরাইয়া-রাজু স্কুলে ক্লাসমেট ছিলেন?

পুনঃ সমস্ত বইজুড়ে ‘ইটালিক্স’-এর ব্যবহার ভুরিভুরি। কিন্তু দৃষ্টিকটু লাগেনি, প্রয়োজনেই এসেছে। ‘ইটালিক্স’-এর বহুল ব্যবহারমাত্রই আপত্তিজনক হতে পারেনা।

(পরবাস-৫৩, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)